Николай Покровский - Иконы России

- Название:Иконы России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-31173-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Покровский - Иконы России краткое содержание

В этой книге впервые под одной обложкой собраны классические работы об иконописи и иконах величайших русских мыслителей и исследователей христианской культуры и древнерусского искусства: Евгения Трубецкого, Сергия Булгакова, Николая Покровского и других. Собранные вместе, эти яркие сочинения дают целостное, одновременно художественное, историческое и религиозное истолкование древней русской иконы. Вы узнаете, для чего нужны иконы, как они создавались и как понимать их символический язык, какое место занимала икона в жизни русского человека в прошлые столетия, какие народные поверья и обычаи связаны с иконами, откуда берется чудодейственная сила святых чудотворных икон.

Иконы России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В связи со сказанным здесь о луковичных вершинах русских храмов необходимо указать, что во внутренней и в наружной архитектуре древнерусских церквей эти вершины выражают различные стороны одной и той же религиозной идеи; и в этом объединении различных моментов религиозной жизни заключается весьма интересная черта нашей церковной архитектуры. Внутри древнерусского храма луковичные главы сохраняют традиционное значение всякого купола, т. е. изображают собой неподвижный свод небесный; как же с этим совмещается тот вид движущегося кверху пламени, который они имеют снаружи?

Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем противоречие только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего храма, в котором обитает Сам Бог и за пределами которого ничего нет; естественно, что тут купол должен выражать собою крайний и высший предел вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, где царствует Сам Бог Саваоф. Иное дело – снаружи: там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто земным храмом; для достижения его нужен новый подъем, новое горение, и вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени.

Успенский собор во Владимире

Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним тут существует полное соответствие: именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские.

Мысль эта нашла себе замечательное образное выражение в древнем новгородском храме Св. Софии (XI в.). Там не удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе: вопреки их стараниям, получилась рука, зажатая в кулак; по преданию, работы в конце концов были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород: когда разожмется рука – надлежит погибнуть граду тому.

Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском соборе во Владимире на Клязьме: там на древней фреске, писанной знаменитым Рублевым, есть изображение – «праведницы в руце Божией» – множество святых в венцах, зажатых в могучей руке на вершине небесного свода; и к этой руке со всех концов стремятся сонмы праведников, созываемые трубою ангелов, трубящих кверху и книзу.

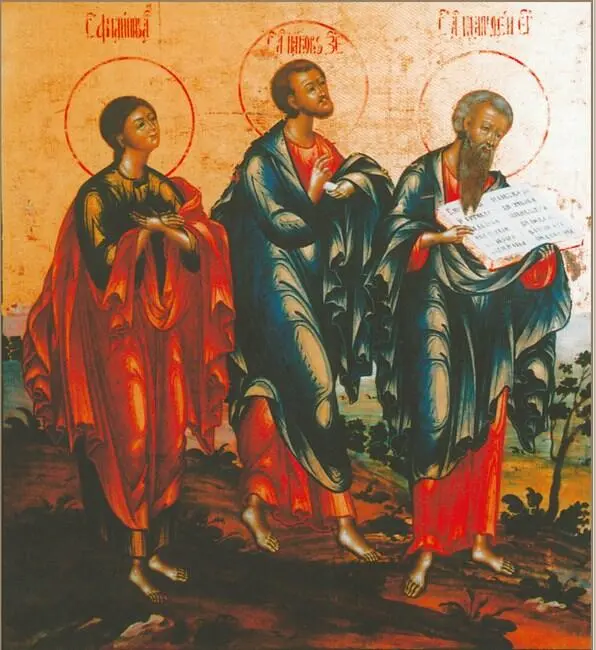

Андрей Рублев. Апостолы Матфей и Лука из сцены Страшный суд. 1408 г. Роспись свода центрального нефа Успенского собора во Владимире

Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, – такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи. Она была вполне сознательно и замечательно глубоко выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною раздельностью мира». Св. Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и Его учеников: «да будут едино яко же и мы». Его идеалом было преображение вселенной по образу и подобию Св. Троицы, т. е. внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское благочестие; им же жила и наша иконопись. Преодоление ненавистного разделения мира, преображение вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как объединены во едином Божеском Существе три лица Св. Троицы, – такова та основная тема, которой в древнерусской религиозной живописи все подчиняется. Чтобы понять своеобразный язык ее символических изображений, необходимо сказать несколько слов о том главном препятствии, которое доселе затрудняло для нас его понимание.

Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает собой глубочайшее, что есть в древнерусской культуре; более того, мы имеем в ней одно из величайших, мировых сокровищ религиозного искусства. И однако до самого последнего времени икона была совершенно непонятною русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостоивая ее даже мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти старины. Только в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники очистки, мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф о «темной иконе» разлетелся окончательно. Оказывается, что лики святых в наших древних храмах потемнели единственно потому, что они стали нам чуждыми; копоть на них нарастала частью вследствие нашего невнимания и равнодушия к сохранению святыни, частью вследствие нашего неумения хранить эти памятники старины.

С этим нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве «аскетической» отбрасывалась как отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятым самое существенное и важное, что есть в русской иконе, – та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности; с другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественною критикою. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания высшей скорби и высшей радости? Понять эту тайну и значит ответить на основной вопрос настоящего доклада: какое понимание смысла жизни воплотилось в нашей древней иконописи.

Безо всякого сомнения, мы имеем здесь две тесно между собою связанные стороны одной и той же религиозной идеи: ведь нет Пасхи без Страстной седмицы и к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо Животворящего Креста Господня. Поэтому в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные, аскетические, совершенно одинаково необходимы. Я остановлюсь сначала на последних, так как в наше время именно аскетизм русской иконы всего больше затрудняет ее понимание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: