Александр Бадмаев - Что я сам себе говорю. Как мысли влияют на настроение и мотивацию

- Название:Что я сам себе говорю. Как мысли влияют на настроение и мотивацию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-145374-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бадмаев - Что я сам себе говорю. Как мысли влияют на настроение и мотивацию краткое содержание

Александр предлагает отправиться в необычное путешествие, которое приведет к пониманию своей внутренней речи. Вам предстоит взглянуть на то, что вы сами себе говорите, как бы со стороны. Это поможет вам разобраться со своими мыслями и понять, что вы сами можете выбирать, о чем думать, на что направлять свое внимание и как реагировать на происходящее.

Из книги вы узнаете:

• Как и почему появляются те или иные мысли?

• С каким «багажом» из детства идете по жизни и как его разобрать?

• Почему привыкли именно так «объяснять» себе происходящее, а не иначе?

• Как додумываете, обманываете себя, повышаете тревогу и усугубляете стресс?

• Что такое голос негативного опыта и в какие его ловушки можно попасть?

• Как перестать быть заложником навязчивых мыслей, привычек, принципов и правил?

• Как изменить внутреннюю речь, если она ограничивает и не дает быть счастливым?

• Почему нет ничего однозначного, а ценности, убеждения и принципы – относительны?

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Что я сам себе говорю. Как мысли влияют на настроение и мотивацию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уотсон предположил, что по аналогии с этим очень многие страхи, антипатии и тревожные состояния у взрослых формируются еще в раннем детстве. Далее Уотсон обнаружил, что обусловленная реакция страха белых мышей очень легко распространялась на смежные объекты – белые листы бумаги, кролика, белую шубу, бороду Деда Мороза – и оказалась удивительно стойкой.

Возможно, у вас возник следующий вопрос: как условный рефлекс может объяснить наше сложное поведение? Мы же не просто реагируем на все имеющиеся внешние раздражители, а действуем избирательно и целенаправленно. Своими экспериментами И. П. Павлов доказал, что новые формы поведения могут возникнуть в результате установления связи между врожденными формами (безусловными рефлексами) и новыми (условными) сигналами внешней среды. Теорией условных рефлексов ученый обосновывал приспособление организма к постоянно меняющимся условиям среды.

Сформировавшийся условный рефлекс в дальнейшем служит базой для формирования условных рефлексов второго и высших порядков, комплексов системных реакций – динамического стереотипа. Это целая цепь сложных условно-рефлекторных реакций, выработанных путём многократных повторений. Например, вождение автомобиля или езда на велосипеде. То есть условный рефлекс – это что-то вроде элементарного «кирпичика», из которых складывается все наше сложное поведение. Ученый считал, что наше поведение может быть понято, изучено и предсказано на основе знания цепочки условных рефлексов, механизмов их формирования и затухания.

Павлов считал, что с любым стимулом внешней среды, невзирая на его природу, может быть установлена временная нервная связь, т. е. образован условный рефлекс. Причем «ассоциации» образуются не только с помощью конкретного сенсорного образа раздражителя, но и в виде понятий.

Ученый также является основоположником теории о первой и второй сигнальных системах. Первая сигнальная система – это система конкретных сенсорных образов (зрительный, слуховой, вкусовой и т. д.), фиксируемых мозгом. Она присуща человеку и животным. Вторая же система – эта система обобщенного представления в виде понятий, содержание которых фиксируется в словах. Эта система есть только у человека и связана с речью и мышлением. Например, собака может условно «понимать», что такое мячик (по форме, цвету, звукам). Но она точно не знает, что мячик – это игрушка, а к игрушкам еще относятся куклы, машины и т. п. С помощью второй сигнальной системы мы обобщаем огромное количество поступающих сигналов первой.

Итак, согласно рефлекторной теории, мы детерминированы внешней средой. Наши действия и выбор определяются внешними сигналами и актуальными потребностями. С самого рождения, взаимодействуя с внешней средой, мы устанавливаем временные связи (ассоциации). Сначала у нас формируются «ассоциации» на конкретные сенсорные образы (работает первая сигнальная система), так, например, у нас образуются страхи. Затем с развитием речи формируются ассоциации на уровне понятий (подключается вторая сигнальная система).

Получается, что наше поведение и мышление – это совокупность ассоциативных связей, которая является результатом индивидуального жизненного опыта. Сформировавшаяся у нас по принципу условных рефлексов система ассоциативных связейпредставляет собой что-то вроде навигатора с проложенными маршрутами во внешней среде. С приобретением жизненного опыта этих маршрутов становится все больше. Обозначения и знаки на маршрутах – это сигналы внешней среды. Они, как спусковые сигналы, дают нам команды для осуществления тех или иных действий. Каждый маршрут приводит к удовлетворению той или иной потребности.

Эта глава не случайно называется «Голос материален». Далее я хочу подробно остановиться на тех областях мозга, которые отвечают за формирование этих ассоциативных связей.

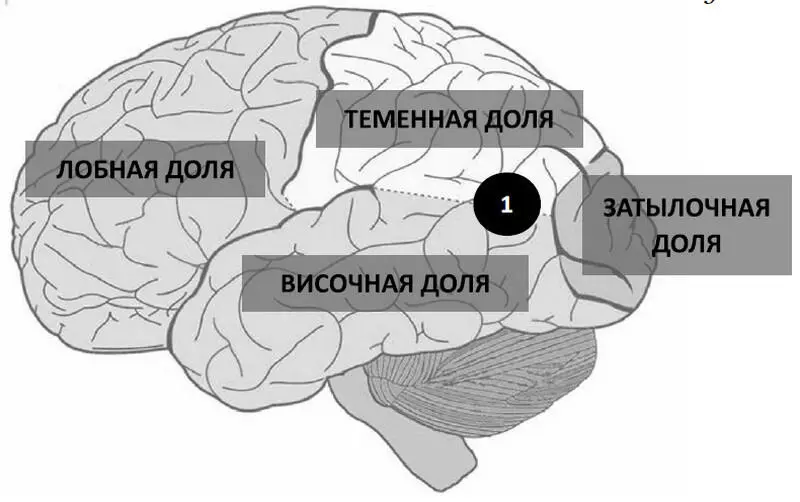

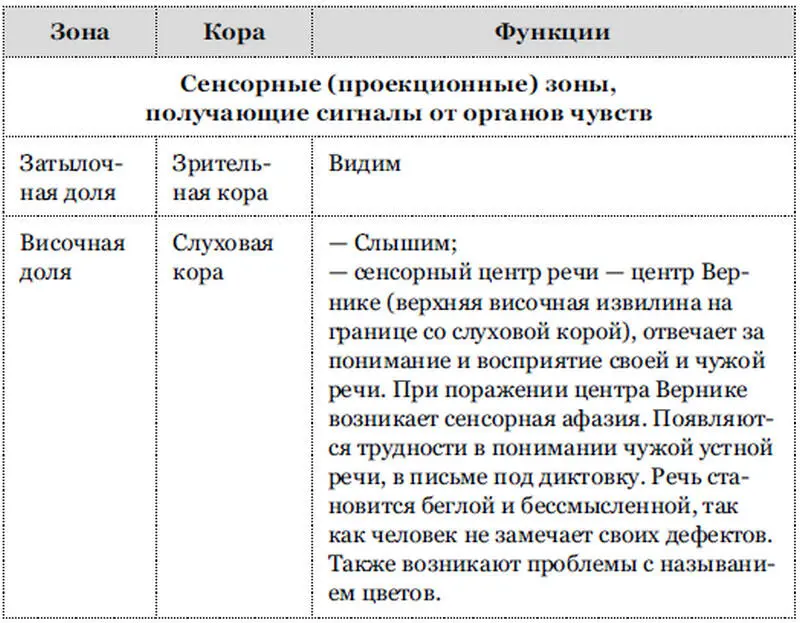

Ассоциативные связи формируются в ассоциативной теменной коре. Если посмотреть на традиционное деление коры больших полушарий на пять долей (лобную, теменную, затылочную, височную и островок [2] «Островок» – это инсулярная кора, которая не выходит на поверхность полушария. Поэтому эта доля не показана на рисунке.

), то ассоциативная теменная кора представлена задней частью теменной и височной долей – 1.

Рисунок 1.2.

Информацию о внешнем мире мы получаем благодаря работе сенсорных систем. Мы видим (затылочная доля), слышим (височная доля), ощущаем прикосновения (передняя часть теменной доли), можем попробовать на вкус (островковая доля, которая не выходит на поверхность полушарий).

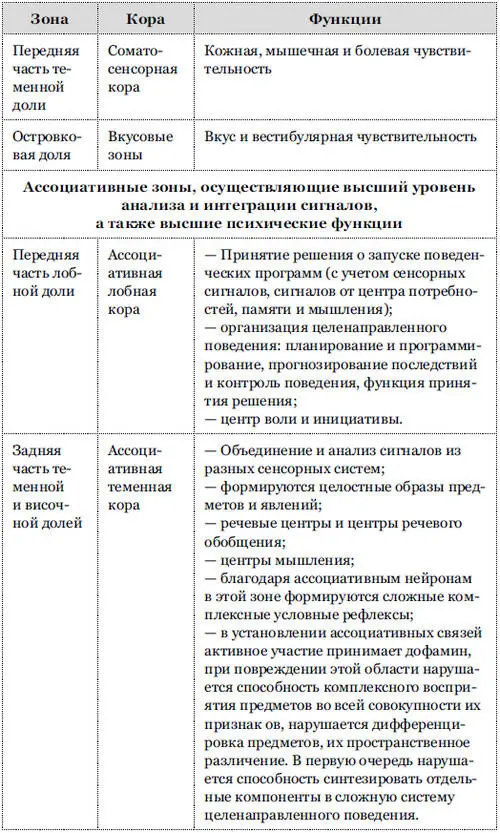

Получаемая от сенсорных систем информация объединяется в ассоциативной теменной коре. Именно в этой зоне создаются ассоциации, целостные образы предметов и явлений, формируется представление о внешнем мире. Здесь находится та самая вторая сигнальная система по И. П. Павлову, которая связана с обобщением разных сенсорных сигналов в виде понятий.

По мере формирования ассоциативных связей у человека в ассоциативной теменной коре развиваются речевые центры.В слуховой коре и зрительной коре на основе поступающей информации от нейронов, воспринимающих зрительный и слуховой образ, формируются соответствующие нейроны слухового обобщения и зрительного обобщения. Эта информация от нейронов слухового и зрительного обобщения объединяется в ассоциативный «речевой» нейрон в ассоциативной теменной коре. Так мы обобщаем информацию, объединяем ее по схожим признакам и свойствам в какое-то одно слово.

Например, собаки, благодаря наличию у них нескольких десятков речевых центров, могут «понимать» 5 _10 слов. Такие как «мячик», «палка», «косточка». Обезьяны способны понимать до 500–700 слов, что соответствует уровню двухлетнего ребенка. Человек в два года понимает 200–500 слов, в 3 года – 2000 слов. Далее по мере формирования новых ассоциаций у человека возникает множество речевых центров. К 17 годам большинство людей владеют примерно 60000 слов.

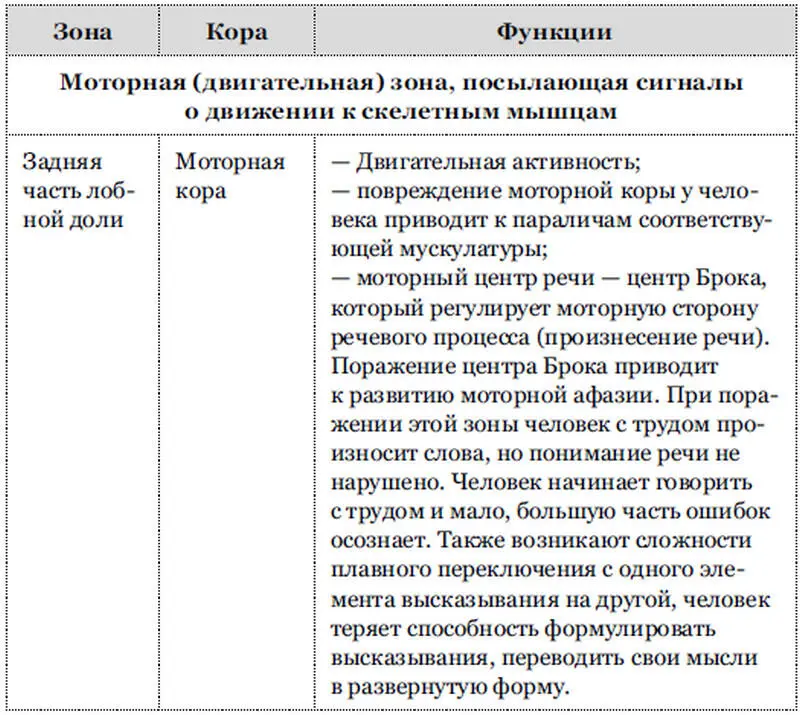

За понимание и восприятие своей и чужой речи отвечает центр Вернике – 3, а говорим (произносим речь) мы благодаря работе центра Брока – 2. Эти две зоны тесно связаны между собой. При поражении зоны Вернике нередко наблюдаются и проблемы с подбором и произнесением нужных слов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: