Монахиня Евфимия - Испытание чудом. Житейские истории о вере

- Название:Испытание чудом. Житейские истории о вере

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83507-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Монахиня Евфимия - Испытание чудом. Житейские истории о вере краткое содержание

Эта книга о чудесах. Ведь каждый из нас в душе мечтает о чуде. Однако оно всегда приходит, когда его совсем не ждешь, открывая в сердце такие бездны, о которых ты и не догадывался…

Испытание чудом. Житейские истории о вере - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В самом деле, зайдя в лавку к татарскому купцу, горожанин мог купить любой товар на вес. Хоть фунт, хоть полфунта, хоть и вовсе пару-тройку золотников [10] Старинные русские меры веса. По данным на 1899 г. фунт – примерно 400 г, золотник – около 4 г.

. Причем товары эти отличались отменным качеством и были разложены на полках так искусно, что просто глаз не отвести. Казалось, они так и просят, чтобы их купили… В итоге редкий посетитель лавки, где торговал купец-татарин, выходил из нее с пустыми руками. Вдобавок постоянным покупателям цена сбавлялась… Таким образом, не ведая о так называемом мерчандайзинге [11] Термин происходит от английского слова, означающего: искусство торговать. Отсюда – реклама, скидки, расположение товаров на прилавках… Цель всего этого – продать товар.

, сметливые татарские купцы успешно применяли его принципы на практике. В то время как русские купцы по старинке продавали товары только упаковками. Вдобавок норовили то обвесить покупателя, то ловко всучить ему подпорченный продукт. Ведь испокон веков торговля на обмане стоит. Не обманешь – не продашь. Да где татарве это понять?!

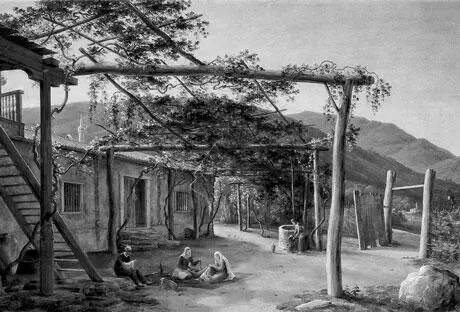

Они селились на окраине города, на месте, позднее прозванном «татарской слободой»

Сколько раз почтенные русские купцы, поднаторевшие в искусстве обмана покупателей, пытались объяснить неразумным татарам: неправильно они торгуют! А вот как надо делать… они так всегда поступают и всегда остаются не внакладе – в барыше. Однако татарские купцы упрямо твердили им в ответ:

– Нам так нельзя. Аллах запретил.

И что же? В недолгом времени вся торговля так называемыми колониальными товарами – да, собственно, почти вся торговля в Михайловске, – перешла в руки купцов Галимовых, Бикинеевых и Ишемятовых. А их русские конкуренты, гнавшиеся за сиюминутным барышом, растеряв всех покупателей, разорились вчистую. Ведь обман, особенно наглый и откровенный обман, никому не по нраву…

Впрочем, татарские купцы, даже войдя в силу, не изменили своим правилам торговли. И мудро сочетали заботы о собственной выгоде с заботами, так сказать, об общественной пользе. Они помогали деньгами и продуктами городским богадельням и сиротским приютам, благоустраивали городское кладбище, где погребали иноверцев, и часть которого была отведена для захоронения магометан. Мало того: они охотно покровительствовали различным нововведениям. Например, купцы Бикинеевы потратились на пуск в Михайловске трамваев. Могли ли в таком случае городские власти не уважить просьбу почтенных благотворителей о том, чтобы трамвайные остановки были расположены рядом с их лавками и магазинами?..

К концу XIX века татарские купцы в Михайловске пользовались таким уважением и влиянием, что один из них, купец второй гильдии Ахметзян Ишемятов, был даже выдвинут в гласные городской думы. Мог ли его далекий предок Ахмет Ишемятов, привезенный под конвоем в северную ссылку, помыслить о подобном возвышении своего потомка?!

Ахметзян Ишемятов был человеком молодым и образованным. Надо сказать, что в ту пору многие татарские купцы, изрядно обрусевшие за годы житья в Михайловске и считавшие этот город своей родиной, стремились обучить сыновей в гимназии, а то и в университете. И вывести их в адвокаты, учителя или врачи. Ведь то – люди важные, чиновные, им почет побольше, чем торговым людям… Невдомек было чадолюбивым и честолюбивым купцам, что тем самым готовят они погибель собственным домам и всей татарской слободе. Ибо знание надмевает [12] Кор. 8, 1.

. И часто случается так, что образованный человек забывает веру и традиции своего народа. Но Ахметзян Ишемятов, сам пройдя через этот соблазн, как железо сквозь огонь, понял и осознал, что сила любого народа – в его вере и традициях. И делом своей жизни положил укреплять веру и традиции татарской слободы. Да не станут его соплеменники пресловутыми иванами, не помнящими родства!

Употребив всю свою власть и влияние, Ахметзян Ишемятов добился у городских властей разрешения открыть в Михайловске школу и училище для татарских детей. А впоследствии – построить мечеть. Ведь что, как не вера, способно сплотить народ воедино?! А где есть единство и согласие – там жизнь и сила [13] Перифраз двух татарских пословиц. Ниже также цитируется несколько пословиц.

.

К этому времени в портовом городе Михайловске, населенном людьми самых разнообразных племен, наречий и состояний, уже имелись лютеранская кирха и англиканская церковь. А на окраине, в районе бойни, стояла хоральная синагога. Были свои часовни даже у гонимых властью старообрядцев-поповцев. А по домам и частным владениям, каждый на свой лад, молились беспоповцы разных толков, штундисты всех мастей и адепты какой-то недавно завезенной в Россию веры, последовательниц которой горожане насмешливо прозвали «иеговными куколками». И вот наконец, в 1905 году, в татарской слободе, давно уже ставшей из окраины одним из центральных районов Михайловска, на участке, приобретенном на средства купцов Ишемятовых, была построена мечеть.

Ее появление вызвало бурю негодования у епархиальных властей. Но не потому, что мечеть была построена по соседству с Михайловским кафедральным собором. И не потому, что пение муэдзина угрожало нарушить покой жителей соседствовавших с нею домов. Нет, дело было совсем в ином: поморские плотники, возводившие мечеть, не имея представления о том, как должен выглядеть магометанский храм, соорудили нечто весьма похожее на те деревянные церкви, которые они навыкли строить. Именно это сходство мечети с православным храмом и возмутило епархиальные власти. Впрочем, вскоре они успокоились и смирились, получив заверения в искреннем уважении от старейшин почтенных семейств Ишемятовых, Галимовых и Бикинеевых, а также от градоначальника Мартина Оттовича дес Фонтейнеса, подкрепленные щедрым пожертвованием от михайловского татарского купечества. А тем временем в новой мечети был совершен первый намаз.

Мог ли знать Ахметзян Ишемятов? Он не спас татарскую слободу. Он лишь отсрочил ее гибель.

Тем временем грянула революция. А за ней – гражданская война. После нее в Михайловск хлынули беженцы со всей России. В том числе и татары. Однако, в отличие от своих зажиточных и образованных михайловских соплеменников, то были простые, малограмотные, а то и вовсе неграмотные люди. Они брались за самую тяжелую и черную работу – нанимались грузчиками, портовыми носильщиками, рабочими на лесозаводах и довольствовались грошовым жалованьем – лишь бы выжить. С завистью и затаенной ненавистью косились они на домовитых обитателей татарской слободы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: