Михаил Одинцов - Патриарх Сергий

- Название:Патриарх Сергий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03553-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Одинцов - Патриарх Сергий краткое содержание

Сергий Страгородский (1867–1944) возглавлял Русскую православную церковь в самые трагические периоды ее истории: во время становления коммунистического государства приложил все силы, чтобы найти правильную основу для взаимоотношений церкви и власти, довести до сознания всех верующих, что подчинение «атеистической власти» не является изменой Богу, что забота о благосостоянии Родины — обязанность каждого; во время Великой Отечественной войны призывал к борьбе против захватчиков и самоотверженному труду в тылу, под его руководством все православное русское духовенство активно помогало обороне страны, укрепляло патриотический дух русского народа, оказывало значительную материальную помощь фронту. Вся деятельность патриарха была направлена на сохранение нравственной и духовной связи церкви с народом. Настоящая книга — первое полное исследование биографии патриарха Сергия, основанное на документах и архивных материалах, воспоминаниях и свидетельствах современников и подвижников этого замечательного человека.

знак информационной продукции 16+

Патриарх Сергий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

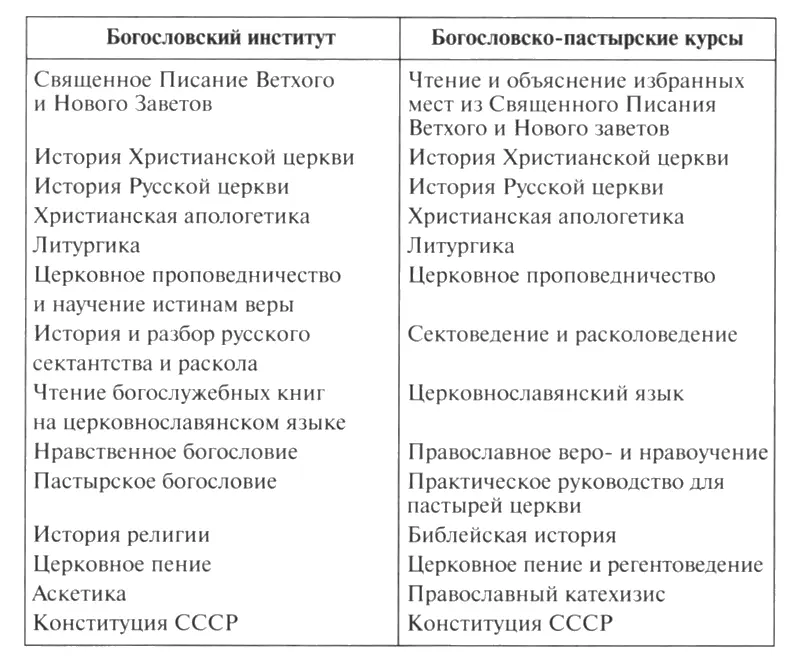

По мере возрождения церкви Сергий стремился к тому, чтобы каждый храм имел священника. Большие надежды при этом возлагались на духовные учебные заведения, управление которыми должен был взять на себя Учебный комитет во главе с митрополитом Ленинградским Григорием (Чуковым) в составе Н. Ф. Колчицкого и профессора С. В. Савинского. Комитет, понимая, что в короткое время ему не удастся найти достаточное количество преподавателей, просил разрешения на въезд в СССР нескольких профессоров-богословов из-за рубежа, но поддержки эта просьба не нашла. Уже в конце октября 1943 года были разработаны основные документы, относящиеся к деятельности богословского института и богословско-пастырских курсов в Москве. Они активно обсуждались и в Синоде, и в совете. Церковь первоначально надеялась, что под нужды школ будут возвращены здания бывших духовных учебных заведений: в Харитоньевском переулке, на улице Ордынка или на территории бывшего Новодевичьего монастыря. В основу программ богословских школ были положены соответствующие программы дореволюционных академий и семинарий. По инициативе Карпова в программу введен был курс, посвященный изучению Конституции СССР и законодательства о религиозных культах. Перечень учебных предметов, предполагаемых к изучению в духовных школах, выглядел следующим образом [242] Кроме того, в Богословском институте преподавались дополнительные предметы: сравнительное богословие, агиология, каноническое право, история христианского искусства, христианская гимнология, древние языки (греческий, латинский, древнееврейский), догматическое богословие, чтение иностранной богословской, апологетической и полемической литературы (католической, протестантской, англиканской), патристика, история русской религиозной мысли, введение в круг богословских наук.

:

Председатель совета всемерно содействовал ускорению процесса открытия духовных школ. Ему приходилось преодолевать сопротивление отдельных сотрудников аппарата совета, которые «не видели необходимости» в открытии духовных школ. Выступая на заседании членов совета, Карпов говорил: «Отказать в этом вопросе — значит подчеркнуть обратное, а не декларируемую свободу совести. Церковь нуждается в кадрах. Подготовка новых священнослужителей несколько освежит и даст возможность иметь молодой состав, который родился и обжился в условиях советской современной обстановки. Они не вкусили ту психологию, мораль, политику, которая была в период монархизма» [243] ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1.Д. 2. Л. 12.

.

Как было условлено на сентябрьской встрече в Кремле, со всеми вопросами, по которым требовалось решение правительства, церковь должна была предварительно обращаться в Совет по делам Русской православной церкви. Вот и на этот раз глухой осенью 1943 года патриарх приехал в совет и вошел в кабинет Карпова.

— Георгий Григорьевич, — после приветствия начал Сергий, — еще на Архиерейском соборе мы условились начать практическую работу по открытию богословского института. Я хотел бы услышать ваше мнение о кандидатуре протоирея Боголюбова, которого мы хотели бы поставить во главе института.

— Иван Николаевич, — по заведенной традиции Карпов чаще всего именно так обращался к патриарху, — дело ваше… — Председатель встал, подошел к книжному шкафу в глубине своего кабинета и продолжил: — Здесь у меня томики «Деяний» Поместного собора 1917–1918 годов. Закладки разные… Могу зачитать, что Боголюбов говорил о большевиках, о власти советской, его призывы к борьбе…

— Да ведь это все в прошлом, — заверил Сергий. — Сейчас другое время, другие условия. Что этим попрекать.

— Всё так. Но нам не хотелось бы, чтобы молодое поколение православного духовенства начинало свое образование у этого человека.

— Ну, раз так, — со вздохом проговорил патриарх, — пусть будет по-вашему. Только трудно нам будет другого сыскать… Кадров-то церковных нет.

— Ваше святейшество, — спросил вдруг Карпов, — не слышно ли чего о митрополите Александре Введенском?

— Как не слышно, на днях аудиенцию просил. Не принял я его. Не о чем мне с ним говорить.

— Так-то оно так, по-церковному, может, и не о чем. Но нам-то как быть? Кое-где церкви обновленческие действуют и верующие их поддерживают. Хотя, по правде говоря, все же зачастую они «на ладан дышат». С мест сообщают, что отдельные священники и верующие поговаривают о возвращении в Патриаршую церковь.

— Что касается самого Введенского, то при всем желании он не может быть принят в православную церковь не то что епископом, но и простым священником. Рядовых же батюшек и верующих при определенных с их стороны заявлениях и действиях будем по возможности принимать в лоно церковное.

— И еще у меня есть к вам вопрос. Наши друзья просили узнать: нет ли возможности… — Карпов помолчал, подыскивая слова, — …обучить, проэкзаменовать и проинструктировать нескольких лиц из сербских и румынских военнопленных, назвавших себя священниками? Предполагается направить их полковыми священниками в формирующиеся национальные воинские части.

— Почему нет? Даже очень рады помочь братским церквям.

Обо всех своих встречах с патриархом председатель докладывал, как правило, заместителю председателя СНК СССР В. М. Молотову, а в некоторых случаях по подсказке последнего писал официальные рапорты на имя Сталина. Получая письменные или устные распоряжения от этих руководителей, Карпов и выстраивал свою линию поведения. Он не чурался и личных отношений с патриархом Сергием, хотя в партийных сферах к ним относились весьма недоброжелательно и неоднозначно. В архивах сохранилось немало «сигналов» тех, кто не одобрял «линии совета» на нормализацию отношений с церковью и хотел бы возвращения к былым временам, к твердости, решительности и наступательности по отношению к «попам». Карпову приходилось лавировать, скрывая свои действия от «любопытствующих» под грифом «секретно» или «для служебного пользования». История распорядилась так, что лишь в самом конце 1980-х годов стала возможной публикация этих интереснейших документов.

С осени 1943 года начинается возрождение и монастырской жизни. На тот момент действовало более тридцати монастырей, в большинстве своем открытых в период оккупации. Во всех монастырях насчитывалось более трех тысяч монашествующих. В дни религиозных праздников монастыри посещало огромное количество паломников. Почти все монастыри вели свое хозяйство: земледелие, ремесла, различные промыслы. Московская патриархия ходатайствовала перед правительством не препятствовать их деятельности. Такой же позиции придерживался и совет. По его представлению правительство СССР своим особым постановлением предложило совнаркомам республик, на территории которых находились монастыри, «впредь до особых указаний не препятствовать их деятельности и сохранить за ними занимаемые ими жилые и служебные помещения, находящиеся в их пользовании земли, скот, сельскохозяйственный инвентарь и подсобные мастерские».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Одинцов - Дерзкие рейды [Повести]](/books/1074599/aleksandr-odincov-derzkie-rejdy-povesti.webp)