Сергей Выстрелков - Культурно-историческое наследие – центр «Православная Таганка». Исторический путеводитель

- Название:Культурно-историческое наследие – центр «Православная Таганка». Исторический путеводитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Православная Таганка

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Выстрелков - Культурно-историческое наследие – центр «Православная Таганка». Исторический путеводитель краткое содержание

Краткий путеводитель подготовлен по материалам архивных исследований.

Культурно-историческое наследие – центр «Православная Таганка». Исторический путеводитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако с того 1966 года разговоры о спасении храма так и замолкли более чем на десять лет. Возобновились они в 1979 году в преддверии 600-летия битвы на Куликовом поле. Появились вновь статьи о необходимости восстановить памятник национальной славы – например, в журнале «Огонек», выступление академика Д.С. Лихачева в «Правде» и других изданиях. Был выдвинут даже проект постройки подземного прохода под территорией завода, который не хотел уступать ни пяди земли, прямо к храму. Но юбилей прошел, а так ничего и не было сделано вновь. Наконец, в 1983 году в газете «Московская правда» трижды опять печатались материалы о церкви Рождества в Старом Симонове. И все-таки молитвы об открытии вновь святыни достигли успеха. Сперва храм был передан Историческому музею, который открывал его для посетителей лишь несколько раз в неделю. Наконец, 10 июля 1989 года была зарегистрирована церковная община. В канун Рождества Богородицы – престольного праздника – 16 сентября того же 1989 года храм был освящен в присутствии множества верующих и деятелей культуры, хлопотавших о воскресении церкви.

Церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове. 2006 год.

Доступ к храму ныне осуществляется по довольно длинному проходу через заводскую территорию. Главной достопримечательностью храма является захоронение славных иноков Пересвета и Осляби, героев Куликовской битвы. Над могилой их в 2005 году по чертежам 1870 года воссоздана деревянная резная гробница с сенью.

Сейчас при церкви Рождества Пресвятой Богородицы почти восстановлена уничтоженная колокольня. Недалеко от Рождественской церкви находится часовня, выстроенная в честь 620-летия Куликовской битвы, в память преподобного Сергия, святителя Алексия митрополита Московского, святого благоверного князя Дмитрия Донского и воинов, павших за освобождение Руси от ордынского ига. Часовня выстроена на месте старинного кладбища, где были похоронены герои Куликовской битвы. К сожалению, в настоящее время нет доступа для посещения и поклонения памятной часовне, так как она находится на территории завода «Динамо» и отгорожена забором. От древнего кладбища остались лишь старые могильные плиты, лежащие по пути в храм Рождества Пресвятой Богородицы, которые нам в укор напоминают о зверствах большевиков. Во время празднования 625-летия Куликовской битвы прибывшим на торжества представителям власти старосимоновской общиной было высказано предложение о создании на территории между церковью Рождества Богородицы и Симоновым монастырем мемориального сквера с памятником в ознаменование победы на Куликовом поле.

Симонов монастырь основан (перенесен из Старо-Симоновской слободы) в 1379 году учеником и племянником преподобного Сергия Радонежского преподобным Феодором, позже архиепископом Ростовским. Название свое получил по имени монаха Симона, в миру боярина Ховрина, пожертвовавшего землю монастырю.

Симонов монастырь основан при Великом князе Димитрии Ивановиче (Донском). В монастыре жили во время постов цари: Иоанн Грозный, Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор Алексеевич.

Царь Иоанн Грозный был очень образованным человеком и имел ценную библиотеку, следы которой до сих пор не найдены. На территории Симонова монастыря, по приказу Иоанна Грозного были построены царские палаты, где царь любил уединяться и много читал. Есть предположение, что библиотека была спрятана где-то на территории Симонова монастыря. Поскольку жизнь царя Иоанна в Кремле была очень неспокойной (он не доверял даже своему окружению) в Кремле пользоваться своей библиотекой он не мог. Версию размещения библиотеки на территории Симонова монастыря или в окрестностях сегодня необходимо проверить, ибо современные технические возможности позволяют это сделать.

Симонов монастырь в Москве. Литография XIX века.

На монастырском кладбище были погребены многие русские деятели. В их числе князь Константин, сын Димитрия Донского (1388–1430), умер иноком Симонова монастыря, приняв имя Кассиана.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Симоновом монастыре. 2006 год.

В начале XX века звонарь-виртуоз К.К. Сараджев вспоминал: «Восьми лет неожиданно услышал я восхитительный колокол. Слышал я удар в колокол, который повторялся приблизительно каждые 25 секунд. Он овладел мною; особенность этого колокола заключалась в его величественной силе, в его строгом рычании, параллельно с гулом. Надо прибавить, что рычание то и придавало ему какую-то особенную оригинальность, совершенно индивидуальную. Сперва, в самый первый момент, был я испуганно поражен колоколом, затем испуг быстро рассеялся, и тут открылась передо мной величественная красота, покорившая всего меня и вложившая в душу сияющую радость. До сей минуты запечатлелся этот звук во мне! Оказалось – этот колокол был Симонова монастыря. Я начал часто ездить туда с няней, с родными, вскоре стал ходить туда один». Позже, после закрытия монастыря, К.К. Сараджев еще изредка ходил звонить на его колокольню.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Симоновом монастыре. 2006 год.

Монастырь был закрыт в 1923 году. В нем организовали музей; проектировались реставрационные работы в 1927 году. Симонова слобода была переименована в Ленинскую.

Памятники на монастырском кладбище сохранялись до 1928 года. В январе 1930 года были взорваны 5 из 6 монастырских церквей, башни «Сторожевая», «Тайнинская» с прилегавшими к ней зданиями, а также все стены монастыря, кроме южной.

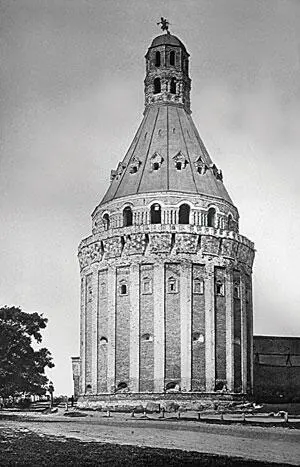

Башня Симонова монастыря «Дуло». Фото XIX века.

В журнале «Огонек» № 4 от 10 февраля 1930 года на обложке помещена фотография С. Фридлянда, изображающая огромный обломок только что взорванной колокольни Симонова монастыря, с подписью: «Вместо крепости церковного мракобесия – рабочий дворец культуры. 8 тысяч рабочих Ленинской слободы участвовали в субботнике по сносу развалин бывшего Симонова монастыря, на месте которого будет создан громадный Дворец культуры». Там же на странице 7 – еще две фотографии: субботник по разбору кирпича после взрыва собора и колокольни; стены Симонова монастыря, взорванные в ночь на 21 января 1930 года. Им предпослана статья с тем же заглавием, что на обложке, гласящая: «Единственным целесообразным местом для постройки Дворца оказалась территория бывшего Симонова монастыря. Комиссия ВЦИК признала, что половина древних сооружений бывшего монастыря может быть сохранена как исторический памятник, но собор и стены должны быть снесены». Одновременно было решено приспособить под культурное учреждение трапезную монастыря, отстаиваемую Главнаукой… В ночь на 21 января, в 6-ю годовщину смерти В. Ленина, собор Симонова монастыря и стены вокруг него были взорваны… «Для разборки кирпича, через несколько дней после взрыва, был организован субботник. За день участники субботника уложили в штабеля 350000 кирпичей. Свыше 200000 кирпичей было увезено на склады. По окончании субботника состоялся митинг». Подпись под статьей: «О. К.».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: