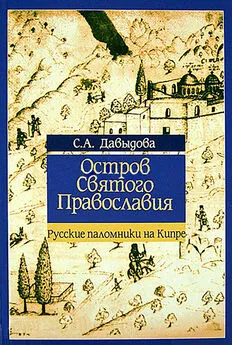

С. Давыдова - Остров святого православия. Русские паломники на Кипре в XII-XX веках

- Название:Остров святого православия. Русские паломники на Кипре в XII-XX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:5-7868-0067-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Давыдова - Остров святого православия. Русские паломники на Кипре в XII-XX веках краткое содержание

Остров святого православия. Русские паломники на Кипре в XII-XX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По преданию, его отец, который был пекарем, однажды послал Святого продавать хлеб. Юноша, однако, распределил этот хлеб среди бедных. Отец страшно разгневался. Тогда Святой отвел его в амбар, полный зерна, которое появилось здесь чудесным образом. В другой раз он посадил виноградную ветку, которую нашел валяющейся на земле. На ней тотчас же появились листья и ягоды. Удивительная особенность этого саженца заключается в том, что хотя память Святого празднуется ранее сбора урожая винограда, но во время празднования на ней всегда созревают гроздья, которые можно сорвать по его окончании.

Свт. Филон (пам. 24 января) считается уроженцем г. Карпасия [15] Карпасия – название полуострова на северо-востоке Кипра. Здесь имеется в виду древний город, который находился на северном его побережье, недалеко от современного селения Ризокар- пасо. В настоящее время полуостров находится на оккупированной Турцией территории.

на Кипре. В Житии свт. Епифания сказано о том, что Филон был послан сестрой императоров Аркадия и Гонория на Кипр, чтобы тот привез епископа Епифания в Рим избавить ее молитвами от опасной болезни. Свт. Епифаний был высокого мнения о нем, рекомендовал поставить епископом Карпасии, что и было сделано в 382 г., и в дальнейшем всячески содействовал ему в управлении епархией.

Кипрская Церковь была близка Антиохийской, так как имела единого благовестника слова Божия – апостола Варнаву. На этом основании Антиохия стремилась сделать Кипр одной из своих епархий. Представители Кипрской Церкви во главе с архиепископом Регином в 431 г. обратились к отцам III Вселенского Собора, проходившего в Эфесе, с просьбой подтвердить ее автокефалию, что и было сделано 8-м правилом Собора. Вопреки возражениям Иоанна, патриарха Антиохийского, этот канон укрепил митрополичью систему, введенную I Вселенским собором, и автокефалию каждой епархии во главе с митрополитом. Антиохийский патриархат тем не менее хотел подчинить себе кипрские митрополии и отнять право хиротонии митрополитов. Открыто это не обсуждалось до правления императора Зенона. Петр Гиафевс, патриарх Антиохийский (468–488), тогда заявил о том, что Кипр получил веру из Антиохии, введенную там впервые апостолами, а не из рук апостолов на Кипре. Такое притязание могло бы иметь успех, если бы не мужественная борьба архиепископа Кипра Анфимия (474–491) и обретение им мощей апостола Варнавы как доказательства апостольских Деяний на Кипре.

Апостол Варнава явился в видении епископу Анфимию и приказал принести императору его мощи, указав место погребения. На другое утро в сопровождении клира и множества людей Анфимий пришел на место, указанное чудесным образом. Помолившись, они стали копать в указанном апостолом месте захоронения. Вскоре они натолкнулись на пустое пространство (пещеру), в которой лежал ящик, а в нем – мощи Святого и копия Евангелия от Матфея, переписанного рукой Варнавы. Это было место, в котором его похоронил Иоанн Марк. Анфимий сразу отправился в Константинополь, где удивил всех обретением мощей и попросил у императора защиты от тирании Антиохийского патриархата. Император Зенон, узнав об этом событии, приказал Акакию, патриарху Константинопольскому, созвать Священный Синод, чтобы разрешить спор. Противники Анфимия опять начали утверждать о том, что Антиохийская Церковь учреждена апостолом Павлом и она выше Кипрской. Тогда Анфимий, наученный апостолом Варнавой, отвечал, что Кипрская Церковь точно так же основана апостолами и представил в доказательство новообретенные мощи. Не в состоянии оспорить это доказательство, антиохийцы покинули собор.

Император Зенон, учитывая важность такого открытия, присудил Кипрскому архиепископу некоторые знаки отличия: ношение пурпурной мантии, императорского жезла вместо обычного архиерейского посоха; право подписывать официальные документы красными чернилами и титул «Блаженнейший»; место председательствования на соборах было первым после 5-ти патриархов перед архиепископом Болгарским. Копия Евангелия от Матфея, которую Анфимий преподнес императору Зенону, была украшена драгоценными камнями и металлами и помещена в дворцовой церкви Свт. Стефана.

По возвращении на Кипр архиепископ на месте обретения мощей поставил церковь и келлии для монахов. Ящик с мощами был помещен в церкви, справа от алтаря, в месте, украшенном мраморными колоннами и серебряным орнаментом.

Антиохийский патриархат и в дальнейшем делал попытки подчинить себе Кипрскую Церковь. Но на Трулльском соборе в 691 г., 39-м его правилом, было еще раз подтверждено по- становление III Вселенского Собора об ее автокефалии.

Храм монастыря Св. ап. Варнавы близ Саламиса. X в.

В VII в. Кипром управлял из Константинополя так называемый «квестор», политически остров все еще подчинялся администрации Востока (Антиохии). В VIII в., в период правления императора Льва Исавра, имперские провинции были раздроблены на фемы, новые военно-гражданские области, и Кипр вошел в состав фемы Кивиррэот [16] Фемное устройство Византийской империи было связано с военными потребностями, когда она, вынужденная постоянно защищаться от арабов и других внешних противников, не могла контролировать большие территории. Фема делилась на 2 части: военную (корпус, который был расквартирован в определенном месте и подчинялся стратегу) и гражданскую (жители, управляемые гражданскими чинами).

.

В течение VII–X вв. остров, как и многие пограничные территории Византийской империи, подвергался набегам арабов-мусульман [17] Религиозная политика основоположника ислама Мухаммеда (Магомета) (570–632) стала следствием всех последующих военных столкновений на Ближнем Востоке, в Малой Азии и Европе. Война с «неверными» признавалась богоугодным делом, когда бы она ни была начата и до тех пор, пока не прекратится сопротивление, а вера в Аллаха не будет единственной религией. С другой стороны, война в странах с богатой и древней культурой особенно выгодна своей добычей, которая достается в основном воинам. Поэтому арабы из Аравии двинулись прежде всего в богатые византийские провинции Востока – Египет, Сирию, Палестину, а также Малую Азию – житницу империи. Кипр оказался на пути экспедиций Арабского халифата.

. Они не завоевывали его, а грабили и разрушали города, селения, уводили киприотов, в том числе духовенство, чтобы продать их в рабство. Особенно страдали прибрежные города, которые не были обнесены крепостными стенами.

Первое нападение на остров было совершено арабами под предводительством преемника Муххамеда Абу-Бекра в 632 г., второе – в 647 г. под предводительством Муавии. Высадившись в г. Саламис-Констанция, арабы тогда почти до основания разрушили его, а население уничтожили. Они прошли через весь остров, грабя и опустошая его, и наложили дань. В 678 г. между Муавией и императором Константином IV Погонатом (668–685) был заключен мирный договор, продленный Юстинианом II (685–695; 705–711). Последний решил переселить граждан Кипра на континент, на побережье Геллеспонта (пролив Дарданеллы), в местность, названную г. Юстинианополь (Новая Юстиниана). Архиепископ Кипрский Иоанн I, возглавивший это переселение в 692 г., получил тогда титул «архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра». Через 7 лет император решил, однако, восстановить население острова, оскудевшее за это время. Его указом оно было возвращено обратно. Тогда же был поставлен гарнизон для защиты от нападений мусульман. Тем не менее Кипр оставался в неопределенном положении между двумя соперниками и серьезно не контролировался ни тем, ни другим, хотя оба продолжали собирать дань и налоги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)