Наталья Самуилова - Отцовский крест. В городе. 1926–1931

- Название:Отцовский крест. В городе. 1926–1931

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:987-5-7868-0099-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Самуилова - Отцовский крест. В городе. 1926–1931 краткое содержание

Унижение, страдание, заточение – вот участь верных чад Божиих в те годы на Русской земле. Но верно обещание Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее». Сыновья продолжают служение отцов, и в безумной кровавой круговерти, как в горниле, очищаются и укрепляются сии три: вера, любовь и надежда на милосердие Божие.

Отцовский крест. В городе. 1926–1931 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

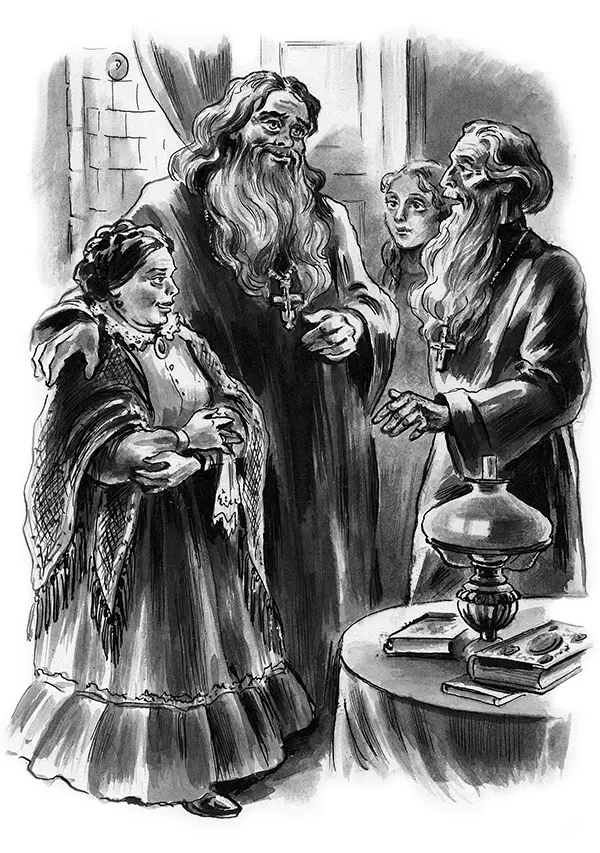

Словно по заказу, матушка София Ивановна, как и жена Туберозова, была маленького роста не просто меньше мужа, а совсем маленькая, чуть повыше Юлии Гурьевны, но зато полненькая и кругленькая, как колобок. При первой встрече, конечно, можно было заметить только ее приветливость хозяйки, но отец Сергий, узнавший ее несколько больше, очень уважал матушку, даже больше, чем ее мужа.

– У них женщины глубже, чем мужчины, – говорил он, характеризуя семью настоятеля и относя к числу этих, так высоко оцененных им, женщин и невестку Моченевых, жену их сына Анатолия.

Эта невестка, Евгения Ивановна или просто Женя, была хорошенькая молодая женщина с пышными светло-русыми волосами. Она выглядела особенно изящной и хрупкой рядом со своим здоровяком мужем. Оба они пели в соборном хоре. У Анатолия был сильный бас, второй по мощности в городе, где было немало хороших голосов. Нежный, серебристый дискант Жени, к сожалению многих любителей пения, редко удавалось слышать. В хоре его заглушал гораздо более сильный, хотя и менее приятный голос жены регента Прасковьи Степановны, а сольные партии из-за той же Прасковьи Степановны ей редко доставались.

Кроме них, в семействе Моченевых было две дочери: Зоя, студентка, учившаяся в Саратове, и пятнадцатилетняя Маруся, копия своего отца, с такими же большими глазами. Был еще девятимесячный внук Шурка, худенький, болезненный малыш, с коротеньким красным носиком и вечно стоящими дыбом редкими пушистыми волосенками. Таким его вынесли к гостям, подняв с постели, и таким он оставался пять лет спустя, когда его увозили из Пугачева.

Подходя к дому, Самуиловы столкнулись с регентом Михаилом Васильевичем, а войдя, увидели среди собравшихся громоздкую фигуру дьякона Федора Трофимовича Медведева. Едва присутствовавших перезнакомили между собой, едва Михаил Васильевич успел извиниться за свою «Панюрку», которая не могла оставить прихворнувшего ребенка, как явились последние приглашенные: второй псаломщик Димитрий Васильевич и его жена, как и Моченева, тоже Женя. Оба высокие, темноволосые, хорошо одетые, чего нельзя было сказать об остальных гостях, веселые и, видимо, свои люди в этом доме, так как о. Александр встретил их шутливым возгласом:

– Вот и молодожены явились! Их, как полагается, посадим в передний угол. Честь и место! Проходите!

– Какие же мы молодожены, отец Александр! – низким грудным голосом возражала вновь прибывшая, поправляя золотое пенсне на слегка прищуренных близоруких глазах. – Мы раньше ваших поженились.

– Ничего не знаю, раз держите себя, как молодожены, значит, такие и есть. Садитесь, садитесь, не задерживайте людей!

Матушка Софья Ивановна усадила Юлию Гурьевну около себя, и у них завязался оживленный разговор. Нашлись общие знакомые – учителя и классные дамы епархиального училища, где учились и обе они, и три дочери Юлии Гурьевны. Вспоминали бывших в их время архиереев. Юлия Гурьевна, как и много раз раньше, с удовольствием рассказывала про основателя училища епископа Серафима. Он постоянно следил за нуждами воспитанниц и даже, по мере сил, баловал их. То дорогих конфет к празднику пришлет, то апельсинов; зимой распорядился сделать в саду ледяную гору для маленьких и прислал что-то много салазок. Потом даже песенку пели, кто-то из преподавателей составил:

Продолжая свои ласки,

Подарил ты нам салазки.

И с счастливой той поры

Мы катаемся с горы.

– Епископ Гурий тоже очень заботился об епархиалках, – подхватила Софья Ивановна. И сам часто бывал и на уроках, и на вечерах. Послушает, как девочки поют и декламируют, полюбуется, как маленькие играют, только на танцы никогда не оставался; как подойдет время начинаться танцам, встанет и уезжает.

– Вот я уже забыла, продолжала вспоминать Софья Ивановна, – какая это была игра, когда все встают в круг и поют, а одна ходит и палкой пристукивает. Когда я в первом классе была, ходить досталось мне. Я всегда маленькая была, первым номером в классе. Вы представляете, первый номер в первом штатном классе это самая маленькая во всем училище. А епископ Гурий к нам всегда приезжал с красивым посохом, наверное, кипарисный был, – я тогда не разбиралась, – высокий, с серебряным набалдашником. Он мне его и дал, я и постукивала архиерейским посохом, который был раза в полтора выше меня. А он, конечно, сидел да посмеивался, он очень любил маленьких.

– Посмеяться он любил, покойник, Царство ему Небесное, вмешался отец Сергий, прислушавшись к разговору – У нас один семинарист хорошо его смех копировал. Бывало, сидим в классах и слышим: «Ха-ха-ха!» Все, конечно, насторожимся, и из каждого класса кто-нибудь выглянет посмотреть: Гурий приехал или наш товарищ балуется.

– А его воспитанницу, Анну Васильевну Киселеву, помните? – спросила Юлия Гурьевна.

– Как не помнить Анюту Киселеву? – встрепенулась матушка. – Мы с ней почти одних лет были, я немного постарше. Епископ Гурий ее вывез из какой-то голодающей деревни. Анюта не круглая сирота, у нее мать была, бедная вдова. Епископ платил за содержание Анюты в училище и в женском монастыре, она там жила, а на лето ее, обыкновенно, кто-нибудь из подруг приглашал. У нее много было подруг, она была очень общительная, к слову сказать, очень красивая. После окончания епархиального, уже когда епископ Гурий был в Симбирске, Анюта так и осталась в училище классной дамой. А потом, уже много спустя, замуж вышла, уехала в Москву. Еп. Гурий еще мальчика тогда воспитывал, тоже сироту, Павла Петровича Мурашкина. Он потом, кажется, инженером стал.

– Да, я это все знаю, – подтвердила Юлия Гурьевна и переспросила: – Неужели Анна Васильевна моложе вас?

– Моложе. Вы не смотрите на моих детей, я старше, чем они показывают, – улыбнулась матушка. – У меня до Анатолия еще несколько человек было, все умирали. Анатолий тоже рос слабенький, болезненный, мы и не думали, что он выживет. Сама не помню теперь, кто нас надоумил в Саров съездить и в Дивеево, к юродивой Пашеньке. Слышали про нее?

– Слышала, а съездить не пришлось.

– А мы вот побывали. Приняла нас ласково, с Толей играет, разговаривает, а на руки не берет. Мне очень хотелось, чтобы она взяла, а она говорит: «Материн, материн», – и на руки не берет. Я, когда вышла, заговорила с ее послушницей и пожалела, что Пашенька ребенка не взяла, а послушница отвечает: «Это хорошо, что не взяла, значит, жить будет; она, когда берет, этим предсказывает, что ребенок умрет. А у вас что, дети не живут?»

– «Не живут», – говорю. – «То-то она про этого говорила – материн. Этот жить будет. Вы его еще, когда в пустыньку к отцу Серафиму пойдете, в источнике искупайте!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: