Андрей ЗУБОВ - ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

- Название:ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей ЗУБОВ - ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ краткое содержание

В первой книге авторского курса «История религий» рассматриваются понятия предмета, основные категории и методы современного научного религиоведения, история осознания человеком своей религиозности и многообразия религиозного опыта; реконструируются религиозные представления древнего человека (палеолит, неолит, мегалитическая религия).

Во второй части книги анализируются религии современных неписьменных народов, особое внимание уделено феномену шаманизма.

Для преподавателей и студентов вузов, учащихся старших классов школ. В книге найдут много полезного все, интересующиеся религиозными воззрениями человечества.

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Напротив, зло – это отход от Бога в своеволие. Презрение к закону, данному человеку Творцом. Поскольку Бог – единственный первоисточник жизни, то отход от Него есть смерть, превращение в ничто. Грех – это и есть такое самоуничтожение, хотя с точки зрения самого совершающего грех человека, он самоутверждается, реализуя поставленные им перед собой цели. Человек не может вполне понять своим умом, почему-то хорошо, а это плохо, желание плохого к тому же часто застилает ему глаза. Отсюда – закон – это объективированная, но не объясненная воля Бога. Во многих религиях именно божественный закон является нитью, ведущей человека к своему Творцу, к блаженству и бессмертию.

Разделение заупокойных обычаев, различия в топографии погребений детей и взрослых с наибольшей достоверностью могут быть объяснены именно сознанием греховности взрослого человека. Но так же и убежденностью в безгрешности младенцев. Поэтому мы можем предположить, что в эпоху неолита грех считался делом рук самого человека, его свободного волевого выбора. Понятно, что младенец такой выбор сделать еще не может и потому сохраняет безгрешность. Умерший взрослый начинает сознаваться, как вместилище грехов, которые могут перейти на живых, продолжающих жить в доме, где он покоится. Ведь мысль о взаимообмене силами живых и умерших за несколько тысячелетий доразделения дома и кладбища уже легла основанием религиозного бытия человека, вызвав к жизни, как мы предположили, и оседлость, и доместикацию. Но тогда, в протонеолите и раннем неолите этот «взаимообмен» воспринимался как благо, теперь же – как вредоносная опасность. И мертвые покидают мир живых. Их обителью отныне становится некрополь – город мертвых, кладбище.

Примечательно, что приблизительно в это же время святилище окончательно превращается в храм, отделяясь от жилища. Живые не только умерших, но и самих себя не считают более достойными постоянного предстояния Богу и святыне. Они грешны в своей повседневной жизни и поэтому, дабы не вызывать гнев Божества лучше Его дом отделить от своего и посещать Дом Божий в особые дни в состоянии очищенности, чистоты.

Не связано ли это обострение переживания греха с проникновением антропоморфизма в иконографию Творца? То есть, когда люди смогли уподобить Бога себе, тем самым, говоря, что они подобны Богу, несут в себе Его образ, они остро ощутили собственное несовершенство, то, что божественное в них подавлено человеческим, доброе – злым.

Как бы то ни было, но в это время в погребениях, по-прежнему бедных инвентарем, встречается часто только один нарочито поставленный предмет – это сосудик различной формы, но всегда небольшой. Иногда таких сосудов несколько. Они ставятся у груди и рук, реже – у ног и темени покойного (Телль ас-Саван). В погребениях самарской культуры (Месопотамия, VI-V тысячелетия до Р. Х.) в руках, на груди или у головы умершего ставилась маленькая каменная фигурка с чашечкой на голове. Дж. Отс, посвятивший этим статуэткам специальную работу, обратил внимание, что украшения фигурки и тела покойного, близ которого она помещена, совпадают [131]. В убейдской культуре (IV тысячелетие) в захоронениях находят керамические тарелки с опрокинутыми на них чашечками.

Судя по более поздним аналогам уже исторического времени, все эти сосудики и чашечки содержали в себе растительное масло. По всей видимости, именно из VI-V тысячелетий идет широко распространенный и ныне во многих религиях западной половины мира обычай умащать тела умерших. Что символизировало масло, елей? [132]

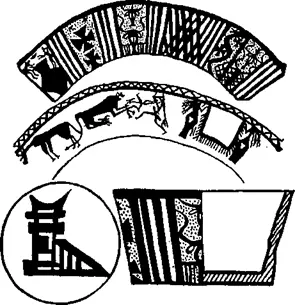

Драма борьбы со смертью прекрасно отображена в погребальном сосуде из Телль Арпачии (Месопотамия, VI тысячелетие). В нем был предан земле череп. Внешняя стенка сосуда орнаментирована крестами мальтийского типа и бычьими головами. Также изображен огромный погребальный сосуд, над которым склонились два человека. Между их руками чашечка, полная, видимо, елея. Внутренняя стенка содержит сцену битвы умершего со смертью, олицетворенной хищным зверем. Тут же стоит бык и две женщины с распущенными волосами и подчеркнутыми знаками пола держат погребальный плат

Жаркий и сухой климат Переднего Востока быстро иссушает кожу. Под немилосердными солнечными лучами она трескается, начинает сочиться сукровицей, причиняя человеку тяжкие страдания. Но, если в кожу втереть растительное масло, страдания прекращаются. Кожа вновь становится эластичной и мягкой, болезненные трещины быстро врачуются. Должно быть это умягчающее действие масла обратило на себя внимание древнего человека [133]. Кроме того, масло питает огонь светильника. Напитанный им фитиль горит, но не сгорает. Второе качество – прекрасный образ молитвы, первый – милосердия. Соединение двух этих качеств в одном веществе очень хорошо соответствовало религиозному чувству – молитва, устремленная к Богу, вызывает Его милость, которая умягчает раны, причиненные грехом.

Мертвый тем более нуждается в милосердии Божием. Он уже бессилен добрыми делами исправить соделанное им в жизни зло. Близким умершего остается только уповать на милость Творца. И потому сосуды с врачующим елеем ставятся близ тела покойного. Масло – символ исцеления Богом страждущего от пламени греха человека.

Чувство греха, переживание собственной некачественности, испорченности, материализовавшееся в разделении дома с кладбищем и святилищем, в широком использовании елея в погребальном обряде – особенность неолита. Осознав свою несоответственность Творцу, человек с новой драматической силой начинает искать пути преодоления ясно увиденной пропасти между собой и Богом.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Некоторые находки эпохи неолита заставляют предположить, что возможно вместе с усилением чувства греха в религию пришли и человеческие жертвоприношения. Останки детей и подростков порой находят в основаниях фундаментов домов, иногда состояние скелета, безусловно, свидетельствует о том, что в момент смерти тело было грубо разрублено на части (Ярымтепе, Месопотамия). Смешанность детских костей с овечьими может, конечно, быть результатом заупокойной жертвы, но не исключено, что сам ребенок был такой жертвой вместе с ягненком. Под основанием странной постройки, напоминающей бассейн, обнаруженной в Иерихоне (докерамический неолит), находились десятки детских погребений.

Но если находки, сделанные на Переднем Востоке, позволяют лишь предполагать принесение людей в жертву, то в Средней Европе в VI-V тысячелетиях, безусловно, имели место какие-то культы, требующие убийства людей. В Южной Германии в пещерах Большой и Малый Офнет найдены десятки обезглавленных трупов, головы которых аккуратно были сложены в специальные гнезда, посыпаны охрой и обращены лицом на запад. В этой находке можно было бы усмотреть своеобразный погребальный обряд, но тщательное исследование останков убедило ученых, что обезглавленные люди были специально умерщвлены ударом деревянного молота в левый висок. Позднее аналогичные находки были сделаны и в иных местах Центральной Европы. Большинство принесенных в жертву – молодые женщины и дети, хотя есть несколько и мужчин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: