Филарет (Гумилевский) - Святые южных славян. Описание жизни их

- Название:Святые южных славян. Описание жизни их

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филарет (Гумилевский) - Святые южных славян. Описание жизни их краткое содержание

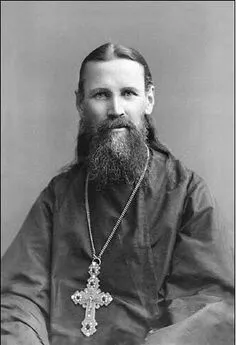

Соч. ФИЛАРЕТА, АРХИЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКОГО.

С рисунками академика Ф.Г. Солнцева

С.-ПЕТЕРБУРГ. Издание 4-е, книгопродавца И.Л. Тузова (Гостиный двор, № 43). 1894.

СВЯТЫЕ ЮЖНЫХ СЛАВЯН. ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ИХ.

СОЧИНЕНИЕ ФИЛАРЕТА, АРХИЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКОГО.

С рисунками академика Ф.Г. Солнцева.

«Оублажаю вашу жизнь, в. друзи,

яко благодарьзновенна есть. И плачю

се моее жизни, яко непотребна есть».

Древний сербляк.

С.-ПЕТЕРБУРГ.

Издание 4-е, книгопродавца И.Л. Тузова. (Гостиный двор, № 43). 1894

От С.-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печатать дозволяется.

С.-Петербург, 21 Августа 1893 года.

Цензор Архимандрит Тихон.

Типография А. Катанского и Ко. Невский пр., д. № 132.

Источник: http://agios.org.ua

Святые южных славян. Описание жизни их - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

45) Страдание его – в афонском патерике 2, 193-195. Спб. 1860 г.

46) Свистово – на берегу Дуная. Ныне здесь 4 церкви. Габрово – на юге от Тернова, на той же р. Янтре, на которой и Тернов. Жители там и здесь преимущественно болгары. Григоровича Путеш. 171-176.

что отказаться от вечной жизни: без Него нет спасения грешникам, каковы все мы, я и вы. Он – примиритель правды Божией с грешным человечеством; Он – податель благодати Божией, необходимой для выполнения воли Божией. Жалею о вас, если вы не понимаете того. Но было бы безумием, если бы я согласился купить за временную жизнь погибель вечную». С связанными назад руками привели его на место казни. Он попросил дозволения помолиться. И получив его, оградил себя крестным знамением, с лицем обращенным на восток помолился, и потом сказал: теперь я готов на смерть. Его повесили. – Гнев Божий скоро постиг злодеев: в след за кончиною мученика переправляясь чрез Дунай, они потонули. Священномученик пострадал в 1771 г. января 16 числа.

Того же 16 ч. память о преп. РОМИЛЕ.

Местом родины пр. Ромила47) был Бдин (Виддин); мать его была болгарка. Достаточное состояние родителей доставило ему способы получить хорошее образование. В терновском монастыре Устье, расположенном за городом на святой горе, полагал он начало монашеской жизни; тут было тогда много иноков; тут произнесены им обеты иноческие. Когда в Скрытной (парорийской) пустыне стал жить пр. Григорий Синаит, Ромил поступил под его руководство. Но нападения разбойников («ихже и хусаре места оного жители наричють»), вынудили его удалиться опять в Загорье и он жил с другом своим Иларионом в уединенном месте, называемом Мокрое, в расстоянии от Тернова на день пути. Когда же царь Александр усмирил разбойников, и в Скрытном стало покойно, Ромил опять жил в Скрытной пустыне. – Сюда пришел к нему из Константинополя Григорий Цамблак, описатель жития его. Спустя некоторое время скопельский начальник известил, что магометане хотят напасть на их места, потому пусть удалятся в другое место. Ромил удалился в прежнюю келью свою, что была в Мокром; а

47) В рукописи белградской библиотеки для жития пр. Ромила, одно краткое, другое – пространное; последнее, писанное Григорием Цамблаком, находится и в синаксаре Гильфердинга. Изв. акад. VIII, 399. Выписки из белградской рукописи в IX ч. Гласника стр. 245. 252-254. IV ч. стр. 161. 162.

отселе перешел на Афон, в лавру и жил уединенно в скиту меланском; Цамблак жил с ним в этом уединении. Когда убит был (на войне) деспот (романский) Углеш (в 1370 г.), «тогда на Афоне все иноки наполнились смятением и ужасом и многие убежали» с Афона. Так и Ромил «удалился в другое место, называемое Авлонь (это вблизи Драча), а отсюда уходит с своими учениками в сербскую землю, в место, называемое Раваница, где обитель вознесения Господа нашего И. Христа. Здесь прожив немногое время переходит с земли на небо». Так говорит Цамблак. Краткое житие замечает о последнем времени особенности. «Вышед с св. горы, говорится зде, достигает Иллирика; тут находит он раздоры страстей и жалкие разделения, но в короткое время успевает своими наставлениями ввесть согласие. Отсюда переходит в далматское место Раваницу». В каком году почил преп. Ромил, не показано ни в кратком, ни в пространном сказании о нем. Но по всему, что известно, вероятно, что почил он не ранее 1375 г. Мощи его почивают в Раваницкой обители, где подают зрение слепым, хождение хромым и исцеляют всякие недуги48).

20 ч. Память о муч. ЕНЕНЕ, НИРЕНЕ и ПНЕ.

Вот первые мученики из славян!

В Василиевом менологе (XI в.) под 20 января читаем о них следующее:

«Святые были из Скифии, из северной стороны, ученики святаго апостола Андрея. Они учили о имени Христовом и многих из варваров обратив к правой вере крестили. По этой причине были схвачены князем (???? ????????) варваров, но не могли быть доведены до того, чтобы отречься от Христа и принесть жертву идолам. Тогда стояла жестокая зима; реки скреплены были морозом так, что по льду ходили не только люди, но и кони и возки. Князь приказал поставить в лед большие бревна как целые дерева и привязть к ним святых. Итак,

48) Краткое житие в Гласнике IX, 252. Служба преподобному поставлена под 16 января. Гласник XI, 37.

когда вода взволновалась и лед постепенно умножался, так что дошел до шеи святых, они, измученные страшною стужею, предали Господу блаженныя свои души»49).

Буквальный славянский перевод этого сказания читается в белградском синаксаре 1340 г. и в сербском прологе XIII в.50). Здесь мученики называются: Енен, Нирин и Пень.

В Иеронимовом мартирологе под 20 января читается: «в Ниведуне мученическая кончина Тирса, Кириака, Геллиника». Итак, местом страданий мучеников был новый Дунаец, стоявший на берегу Дуная, в малой Скифии, и имена мучеников, показанные в греческом и славянском известии, были народные, славянские, тогда как по крещению страдальцы веры назывались иначе51).

Полагают, что страдальческая кончина мучеников была «где-то гораздо севернее Киева, но во всяком случае между русскими славянами»52). Но это – напрасно. Большая река, указываемая в повести о страдании, - известный греку Дунай. С другой стороны, так как проповедники Скифии были ученики ап. Андрея: то Скифию их надобно искать там, где проповедывал ап. Андрей. В повествовании инока Епифания IX в. читаем: «Господь сказал Андрею: иди в Вифинию, Я с тобою, куда ни пойдешь ты, - еще и Скифия ожидает тебя. Когда Андрей сказал о том Иоанну, они простились и Андрей, взяв учеников своих, пошел в Лаодикию, а отселе в Мизию, в город Одиссос. Проведя

49) Menologium Graecorum, jussu Basilii imper. Urbini 1725. 2, 124.

50) Зап. акад. Наук VI, 106. 107. Ламанский стр. 110. 111. Гласник XVI, 37. 38.

51) Народные имена страдальцев писались не одинаково. В Василиевом менологе: І???, ???? ??? ?????. В белградском синаксаре 1340 г. Енен (Инна), Нирин (Ирин, Рин) и Пин (Пинна). Нирин и Пин – понятны; не совсем понятен Енен.

52) Ламанский стр. 110.

здесь не много времени, поставил епископа Апиона»53). Последний по другим памятникам называется Амплием и претерпел мученическую смерть за Христа54). Одиссос, Аполлония и Месемврия у Птоломея55) и Страбона56) причисляются к малой Скифии. По словам Плиния, страна, которою владели скифы земледельцы, простираясь от устьев Дуная к Фракии, заключала в себе «прекраснейшие города Дунаец, Томи (Кюстенджи), Калатис, Кроны»57). Итак, несомненно, что ап. Андрей проповедывал в малой Скифии и для ней поставил епископа. А с тем вместе несомненно и то, что Скифия учеников его, продолжавших проповедь его в Скифии, есть та, которая лежит на правом берегу Дуная и по западному берегу Черного моря. Жившие здесь при апостолах были и не греки и не римляне. Их называли то скифами, то гетами, то сарматами; собственно же это были славяне, бодрые, воинственные, но занимавшиеся и земледелием. «Хочешь ли знать, что за народ томитанской страны? Писал поэт Овидий, живший заточенным в Томах. Хотя это смесь из греков и гетов: но жители вообще происходят от гетов, из них большинство народонаселения. Разъезжают верхом туда и сюда, никого не встретишь без копья, лука и стрел; рука искусная в обладании мечом, висящим у всякого на боку. Весьма не много осталось следов греческого языка, да и те при гетском произношении стали варварскими. Я уже выучился говорить по гетски и по сарматски»58). Поэт, испорченный римскою роскошью, скучал, что приезжают в Томы «сарматы с своими скрыпучими возами, - тянут сарматские быки возы варварские»59). Точное известие о жителях

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: