Филарет (Гумилевский) - Святые южных славян. Описание жизни их

- Название:Святые южных славян. Описание жизни их

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филарет (Гумилевский) - Святые южных славян. Описание жизни их краткое содержание

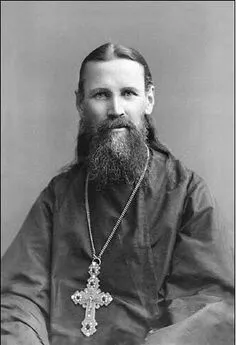

Соч. ФИЛАРЕТА, АРХИЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКОГО.

С рисунками академика Ф.Г. Солнцева

С.-ПЕТЕРБУРГ. Издание 4-е, книгопродавца И.Л. Тузова (Гостиный двор, № 43). 1894.

СВЯТЫЕ ЮЖНЫХ СЛАВЯН. ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ИХ.

СОЧИНЕНИЕ ФИЛАРЕТА, АРХИЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКОГО.

С рисунками академика Ф.Г. Солнцева.

«Оублажаю вашу жизнь, в. друзи,

яко благодарьзновенна есть. И плачю

се моее жизни, яко непотребна есть».

Древний сербляк.

С.-ПЕТЕРБУРГ.

Издание 4-е, книгопродавца И.Л. Тузова. (Гостиный двор, № 43). 1894

От С.-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печатать дозволяется.

С.-Петербург, 21 Августа 1893 года.

Цензор Архимандрит Тихон.

Типография А. Катанского и Ко. Невский пр., д. № 132.

Источник: http://agios.org.ua

Святые южных славян. Описание жизни их - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соскучив шумом и почестями, преподобный, не взирая на просьбы брата, возвратился в Хиландарскую обитель. Хиландарские иноки с радостию встретили преподобного отца своего. Святый по временам удалялся в любимую карейскую келью для глубокого безмолвия.

Нужды Афона заставили Савву отправиться к царю и патриарху. В Царьграде тогда уже властвовали или точнее неистовствовали папежники. Царь и патриарх пребывали в Никее. Царь Феодор Ласкарь был в родстве с владетельным домом сербским: дочь его была за Радославом, племянником св. Саввы. Император принял преподобного со всею любовию: все, о чем просил Савва, сделано было для Афона. Он уже хотел возвращаться в свое уединение, как пришло ему на мысль воспользоваться случаем – испросить милость для Сербии. Призвав Господа на помощь, он предложил царю прошение о том, чтобы патриарх освятил одного из сербов – спутников его в архиепископа, в той мысли, что серб-пастырь может быть более полезен для Сербии, чем иноплеменник. Благочестивый Феодор с радостию согласился, но прибавил: «хочу видеть избранного тобою брата, благоволит ли к нему душа моя? Тот должен быть особенным человеком, на кого падет такой жребий». Савва представил всех спутников. «Вся братия твои, сказал царь, хороши: но ни одному не могу доверить высокого сана; к тебе одному расположена душа моя». Смиренный Савва не хотел и слышать о том. Долго уговаривали его царь и патриарх и едва согласился Савва на их желание, по долгу послушания. В день успения Богоматери Савва посвящен был в архиепископа патриархом. После того новый святитель решился еще испросить милость для Сербии. «Доверши милости твои, государь, говорил Савва; пусть на словах и на бумаге предоставится право рукополагать архиепископа Сербии собором епископов сербских». Святый объяснил как то, что это согласно будет с правилами апостольскими, так особенно то, что во время бурь военных, так частых в

23) Извест. акад. VII, 206.

печальное время, трудно являться из Сербии для посвящения в архиепископа. И царь и патриарх отяготились такою просьбою: им хотелось, чтобы сербская церковь оставалась в полном подчинении патриарху. Долго происходили совещания по этому делу. Наконец, выдана была и желанная патриаршая грамата24).

По возвращении из Никеи, святитель, простясь с Афоном, отправился в Сербию. Брат Стефан лежал больным и отправил сыновей своих встретить святителя на границе владений. – Посетив больного, архиепископ освятил воду, напоил и окропил больного, и больной почувствовал легкость, а вскоре встал здоровым. Кафедра архиепископа поставлена была в Жичах, где еще отцом начат великолепный собор. Хотя храм еще не был докончен, но святитель, украсив внутренность его иконами, освятил престол и потом посвятил избранных учеников своих в епископы Сербии25). По его мысли созваны были все жупаны Сербии и в их присутствии Стефан

24) У Дометиана не назван по имени патриарх, хиротонисавший Савву, а только сказано, что грамата с правами прислана п. Германом. Герман взошел на кафедру только в 1226 г., а имп. Феодор умер в 1221 г. Потому посвящение Саввы не могло быть при п. Германе. Пролог относит посвящение Саввы к 1214 г., а п. Досифей – к 1218 г. По сербским летоп. Св. Савва посвящен в 1219 г. Гласник 1, 164. XI, 145. О правах ерхиепископа Acta Sanct. Iann. d. 14 p. 980. Досифей о патр. иерус. 2, 817. Никон. л. 2, 282.

25) По списку кафедр имп. Льва (886-897) в митрополии диррахийской (Драчы) епископы: 1) стефаниакский, 2) хуновский, 3) кройский, 4) елиский, 5) диоклейский, 5) скодрский, … главеницкий или акрокеравийский, … черникский… 15) градичский p. 49, 50. ed. Tafel. – По летописям не одни и те же показываются места, куда поставлены св. Саввою епископы, хотя везде говорится, что посвящено было 12 епископов (Гласник 1, 164. V, 37. XI, 46). У Дометиана сказано: «свештив же и с благородными, где и в коих странах епископы поставити». Потом говорится: «от ученик своих, их же достойны и подобны знаше, епископы сих освещаются». При архиепископе Евстафие присутствовали на соборах (у Григоровича 41, 46) епископы: 1) зетский (имеющий кафедру при храме архангела Михаила, о чем примеч. 29); 2) рашский (в новом Пазаре при храме апостола Петра и Павла); 3) звечанский (в мон. св. Георгия); 4) хвостинский (в Студенецкой лавре); 5) холмский (в Захолмии в монастыре Богородичном); 6) призренский (в монастыре Богоматери, на границе Македонии и Албании, о чем окт. 20 пр. 17); 7) топничский (при храме св. Николая); 8) будимльский (в Будимле на Мораче, повыше Спужа, при храме св. Георгия); 9) липлянский (в монастыре Богоматери грачанице, о чем окт. 30 пр. 17); 10) снопский (соседний с призренским); 11) дебрский (при храме св. Николая, о чем окт. 30 пр. 17); 12) маравичский (в Рудницком округе при храме св. Ахила). При архиепископе Никодиме (с 1318 г.) видите еще (у Григоровича 48) епископов: браничевского (в Браничеве при впадении Млавы в Дунай при храме св. Николая)

венчан был королевским венцом. На другой день во время литургии после евангелия сам читал он символ веры и вслед за ним повторяли все от короля до последнего подданного. В следующие затем два дня предлагал народу различные наставления и заключил поучение такими словами: «ни добрая жизнь без правой веры не может принести нам пользы, ни правая вера без добрых дел не приведет нас к Богу». Святитель принял потом меры против незаконных сожитий. В народе многие брачные жили без освящения священнического. Священникам предписано обвенчать в храме всех невенчанных. Сам святитель обозревал свою паству, убеждая народ проводить жизнь достойную христиан; иноков, живших на своей воле, в виде скитников, но без правила скитского, собрал в общежития и подчинил уставу. Между благородными оставались еще державшиеся ересей и он убеждал их соединиться с церковию, обещая милости короля26). Когда король венгерский, завидуя возвышению сербского короля, объявил Сербии войну, патриот пастырь отправился в Венгрию и после увещаний силою чуда склонил короля к миру и правой вере27).

По смерти брата св. Савва отправился на восток для поклонения св. местам, освященным стопами Спасителя. Не оставлено им ни одно место святой земли, где бы не побывал он, посетил и все пустыни иноческие. В обители Саввы освященного получил он дорогой дар – жезл освященного, хранимый поныне, по его завещанию, на

и мачьского (на Саве и при впадении Дрины в Саву). – Стефан Милютин устроил епископию «у Расии на теплых водах в Баньске», при храме св. Николая; здесь был епископом Даниил, впоследствии архиепископ. В сопочанском помяннике поминаются еще епископы: Белой церкве (белгородский), зворникский, сремский, вучетрский (заменивший баньского), новобродский, смедеревский, рудничский, пожегский, босанский, херсоговский, темишверский, врешачский. Зап. геогр. общ. XIII, 152. 153.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: