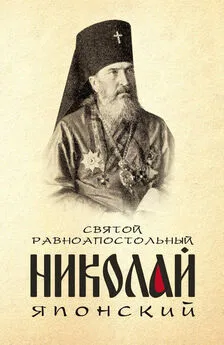

Николай Японский (Касаткин) - Дневники 1870-1911 гг.

- Название:Дневники 1870-1911 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Японский (Касаткин) - Дневники 1870-1911 гг. краткое содержание

По благословению митрополита Токийского и всея Японии Даниила

«Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моем воображении как невеста, поджидающая моего прихода с букетом в Руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится... Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду Некающихся слушателей, а затем и последователей Слова Божия, раз это Последнее раздастся в Японской стране».

ISBN 978-5-7435-0274-9 . © ООО СПИФ «Библиополис», оформление, 2007

Дневники 1870-1911 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1884 году на вершине холма Суругадай началась постройка собора Воскресения Христова, длившаяся семь лет . В основу собора, как и большинства японских православных храмов, положен «классический византийский "минимум" греческого креста с возвышающимся над ним плоским куполом». Освящение храма состоялось 24 февраля 1891 года. На это торжество съехалось 16 японских священников и более 4 тыс. христиан . Пять или шесть дней в Токио было ненастье. Такого же дня ждали и 24 февраля. Однако в этот день погода совершенно исправилась и на куполе величественного собора заиграло солнце. Вместе с епископом служили 19 священников и 4 диакона. Пел хор, состоявший из 150 семинаристов и учениц Женской школы.

«Собор будет памятен, буден изучаем, подражаем многие не десятки, а, смело говорю, сотни лет, ибо храм действительно — замечательнейшее здание в столице Японии, здание, о котором слава разнеслась по Европе и Америке еще прежде его окончания и которое, ныне будучи окончено, по справедливости вызывает внимание, любопытство и удивление всех, кто есть или кто бывает в Токио».

Японцы спрашивали православного епископа, зачем он построил такой огромный храм, и на это отец Николай отвечал, что это сейчас собор кажется велик, а пройдет двести лет — и он будет мал .

Сам епископ Николай занимал в этом соборе две маленькие комнатки, одна из которых служила гостиной (ее единственным украшением была гравюра с «Мадонны» Рафаэля), а другая совмещала функции кабинета и спальни.

ПЕРЕВОД

Главным делом святителя, начатым еще в Хакодате, был перевод на японский язык Священного Писания и богослужебных книг. Еще в 1869 году святитель Николай писал:

«Из всего вышесказанного доселе, кажется, можно вывести заключение, что в Японии, по крайней мере в ближайшем будущем: жатва многа. А деятелей с нашей стороны нет ни одного, если не считать мою, совершенно частную, деятельность... Пусть бы я и продолжал свои занятия в прежнем направлении, но силы одного человека здесь почти то же, что капля в море. Один перевод Нового Завета, если делать его отчетливо (а можно ли делать иначе?), займет еще по крайней мере два года исключительного труда. Затем необходим перевод и Ветхого Завета; кроме того, если иметь хоть самую малую христианскую Церковь, решительно необходимо совершать службу на японском языке; а прочие книги, как Свящ[енная] история, Церк[овная] история, Литургика, Богословие? Все это тоже предметы насущной необходимости. И все это, и другое подобное нужно переводить на "японский", о котором еще неизвестно, дастся ли он когда иностранцу так, чтобы на нем можно было цисать хотя бы наполовину так легко и скоро, как иностранец обыкновенно пишет на своем».

Много позднее он пишет, что в переводческих трудах «заключается вся суть миссийского дела. В настоящее время вообще работа миссии, в какой бы то ни было стране, не может ограничиваться одною устного проповедью. Времена Франциска Ксаверия, бегавшего по улицам с колокольчиком и сзывавшего таким путем слушателей, прошли. В Японии же, при любви на-селения к чтению и при развитии уважения к печатному слову, верующим и оглашаемым прежде всего нужно давать книгу, написанную на их родном языке, непременно хорошим слогом и тщательно, красиво и дешево изданную. Особенное значение у нас имеют книги, выясняющие вероисповедные разности с католичеством и протестантством».

В Хакодате за неимением перевода богослужение совершалось на церковнославянском языке, на японском же языке пелись и читались только «Господи, помилуй», «Святый Боже», «Верую» и «Отче наш». При переводе молитвы «Господи, помилуй» возник вопрос, как следует переводить слово «помилуй», которое зачастую воспринимается как помилование преступника. Епископ Николай говорил: «У нас таких отношений с нашим Богом нет. Мы возьмем слово "аварема". Так мать "милует" ребенка, "жалеет" в исконном древнерусском смысле». Там же, в Хакодате, святитель Николай начал переводить Писание с китайского языка, однако вскоре убедился в несовершенстве китайских переводов и перешел к переводу Нового Завета со славянского, который считал точнее русского. Каждый стих сверялся с Вульгатой, Септу- агинтой и английским переводом. В трудных местах святитель опирался на толкования святого Иоанна Златоуста. За 4-5 часов работы ему удавалось перевести не более 15 стихов. После того как святитель закончил свой труд по переводу Евангелий и Апостола (первый его вариант), они также стали читаться по-японски. В числе прочего в Хакодате были переведены Послания апостола Павла к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, а также половина Послания к Римлянам. Тогда же им были переведены краткий молитвослов (с китайского), чин крещения и присоединения иноверных, «Православное вероисповедание» святителя Димитрия Ростовского, Катехизис для оглашенных, краткое изложение Ветхого Завета, «Толковое Евангелие» еп. Михаила (Лузина) и «Нравственное богословие» митр. Платона (Левшина).

Переехав в Токио, святитель Николай прежде всего перевел Октоих, затем Цветную и Постную Триоди, одновременно зани-маясь новым переводом Евангелия. Из Ветхого Завета им были переведены все части, необходимые для совершения годичного круга богослужения. Он не доверял менее педантичным переводам католиков и протестантов и потому старался даже не читать их, опасаясь подчиниться им или невольно заимствовать из них что-либо. Заветной мечтой святителя был перевод всей Библии. В 1910 году он говорил, что по его расчетам для завершения этого труда ему требуется еще пять лет.

«Не перевод Евангелия и Богослужения должен опускаться до уровня развития народной массы, а наоборот, верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгарный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно тождественных иероглифа или выражения и оба они для японского уха и глаза одинаково благородны, то я, конечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю ни малейших компромиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне и приходилось употребить и очень малоизвестный в Японии китайский иероглиф. Я сам чувствую, что иногда мой перевод для понимания требует большого напряжения со стороны японцев. Но это в значительной мере объясняется новизной для них самого православия...»

Ряд трудностей и опасностей при переводе был связан и с тем, что многие иероглифы веками использовались буддистами и синтоистами, что придавало им вполне определенный смысловой оттенок, делавший невозможным или рискованным их употребление в православном контексте15. В ряде Случаев святитель рассылал перевод того или иного стиха или понятия по приходам с обращенной к духовенству и мирянам просьбой высказаться о нем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: