Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Название:Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0352-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность краткое содержание

В монографии на основе достаточно широкого круга источников (опубликованных, архивных, этнографических) прослежено создание, развитие и функционирование административных, богослужебных, просветительских и социальных структур Алтайской духовной миссии на протяжении всей ее истории. Структурное описание учреждений охватывает практически весь спектр миссионерской деятельности на Алтае. Впервые исследованы некоторые подразделения миссии (Жуланихинская и Матурская миссионерские общины, школа имени митрополита Макария, ряд других учебных заведений). Введены в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.

В работе систематизируется исторический опыт миссионерской деятельности на Алтае. Она представляет интерес как для специалистов-историков, религиоведов, педагогов, краеведов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей миссионерской деятельности в России.

Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дальнейшая история Алтайской миссии (1891–1919) протекала по ранее отработанным принципам. К началу 1890-х гг. была сформирована разносторонняя система миссионерских учреждений. Тем не менее каждый начальник Алтайской духовной миссии оставил свой незабываемый след в ее истории.

Епископ Владимир Синьковский (1891–1893) достроил и освятил просторный архиерейский Казанский храм в резиденции начальника Алтайской миссии.

Епископ Мефодий Герасимов (1894–1898) начал строительство нового корпуса миссионерского катехизаторского училища, освятил домовый Иоанно-Богословский училищный храм.

Епископ Сергий Петров (1899–1901) продолжал обширные постройки в Бийском архиерейском доме и катехизаторском училище.

Епископ Макарий Павлов (1901–1905) ликвидировал долги Бийского архиерейского дома и продолжал благоустройство миссионерских станов.

Епископ Иннокентий Соколов (1905–1919) сохранял и расширял систему миссионерских учреждений при постоянных материальных трудностях, связанных с революционными событиями в России.

С наступлением революционных перемен судьба миссионерских храмов в целом не отличалась от участи других православных храмов. Даже после закрытия Алтайской духовной миссии миссионеры продолжали свое служение в 1920-е гг. Но с началом периода активного богоборчества и репрессий, к середине 1930-х гг., на территории Горного Алтая были закрыты все миссионерские и приходские храмы.

Формирование и развитие административной структуры

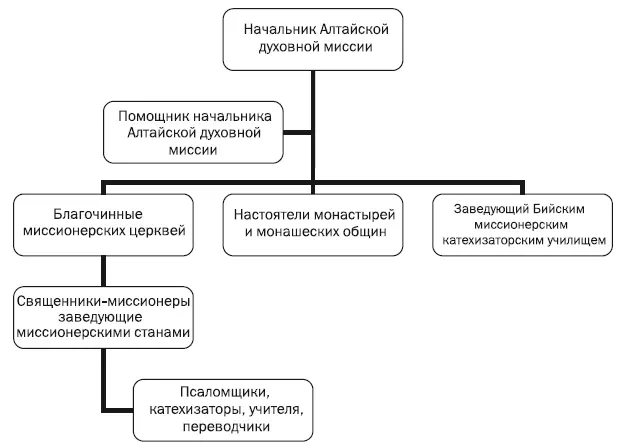

Обратимся к опыту организации структуры миссионерских учреждений в Алтайской духовной миссии [124]. В разные исторические периоды по-разному складывалась система управления и штаты миссии (см. схему 1). Состав сотрудников Алтайской духовной миссии длительное время был достаточно ограничен. Первым священником-миссионером и одновременно начальником Алтайской духовной миссии был ее основатель – преподобный архимандрит Макарий (Глухарев, с 1830 по 1844 гг.). В первые месяцы пребывания на Алтае ему помогали два студента из Тобольска. Вскоре при миссии появился толмач – переводчик из местных жителей Михаил Чевалков. Иногда архимандриту Макарию помощь в миссионерской деятельности оказывали священники ближайших к миссии приходов. На некоторое время приезжали в Миссию священноиноки из Томска. Всего за время пребывания о. Макария на Алтае в разное время ему помогали шесть священников, в том числе его родной брат. Однако все они были нештатными сотрудниками. Пособие духовенству, переводчикам и другим сотрудникам архимандрит выплачивал из пожертвований, которые поступали к нему из России. Средств, выделяемых из казны, и синодальных сумм было недостаточно для содержания миссионерских штатов. Чрезвычайно скудное материальное положение миссии продолжалось и при втором начальнике миссии – протоиерее Стефане Ландышеве (с 1844 по 1865 гг.).

С приездом в миссию нового начальника – архимандрита Владимира (Петрова) – пожертвования увеличились. Это совпало с созданием Православного миссионерского общества. Благодаря деятельности этого общества работа миссии стала приобретать более планомерный характер, поскольку с тех пор появился бюджет.

Миссионерские расходы шли на выплату пособия сотрудникам миссии (священники-миссионеры не пользовались никакими деньгами от новокрещеных), на строительство и содержание храмов, станов и школ, на благотворительную помощь новокрещеным, содержание приютов и больницы, оплату дорожных расходов и др.

Схема 1. Управление и штаты

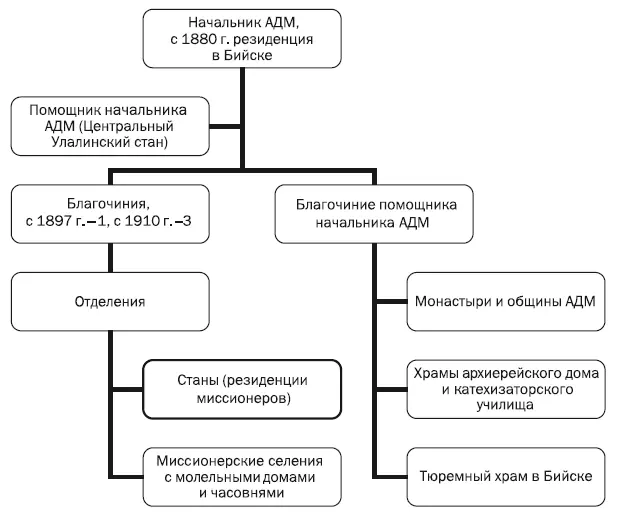

Управлял миссией начальник в сане епископа-викария. С 1880 г., когда была учреждена в Бийске викарная кафедра, туда же была перенесена и резиденция начальника Алтайской духовной миссии. К 1882 г. в центральной части г. Бийска был построен Архиерейский дом. Ближайшим сотрудником начальника миссии был старший миссионер в должности помощника (с 1866 г.). Первоначально местопребыванием помощника начальника миссии была Улала, бывший центральный стан. А после 1914 г. помощник начальника миссии проживал в Бийском архиерейском доме.

С увеличением штатов и станов была учреждена должность благочинного миссионерских церквей. Первым благочинным стал в 1897 г. протоиерей Константин Соколов (в будущем епископ Иннокентий). С 1910 г. территория Алтайской духовной миссии была разделена на три благочиния. Благочинными стали священники: Петр Бенедиктов, Константин Константинович Соколов и Терентий Каньшин [125]. Кроме того, помощник начальника миссии являлся благочинным храмов архиерейского дома, Катехизаторского училища, бийской тюремной Космодемьянской церкви, а также монастырских церквей.

В штате миссии были еще священники-миссионеры, псаломщики, учителя миссионерских школ, переводчики. С появлением катехизаторского училища все его сотрудники и преподаватели вошли в штат Миссии. Несколько позднее часть школ была передана в ведение Томского Епархиального училищного совета, и поэтому содержание этих школ осуществлялось из средств Совета.

Первые богослужения в Горном Алтае совершались в приспособленных для походного храма помещениях. Чаще всего это были простые избы. Лишь со временем стала складываться система богослужебных центров (см. схему 2).

Первый миссионерский стан был обустроен основателем миссии в селении Майминском. Первоначально станом являлся небольшой дом, который был описан архимандритом Макарием в письме великому князю О. В. Голицыну от 27 ноября 1831 г.: «В одном покое нашего дома помещена походная церковь Миссии, в которой и божественная служба по временам совершается» [126].

К 1834 г. был построен первый миссионерский дом. Он находился в первом стане миссии в Майме. В этом доме находилось просторное помещение, предназначенное для совершения богослужения.

Схема 2. Богослужебные центры

Первый миссионерский храм был построен в 1838 г. во втором стане Алтайской миссии, в Улале, а его освящение состоялось 4 августа 1838 г. по благословению епископа.

Со временем станы приобретали более обжитой вид. Строились храмы, школьные здания, дома для священников, причетников, учителей. Так, например, в селении Паспаул в начале его истории из миссионерских построек был только небольшой двухэтажный дом, построенный протоиереем Стефаном Ландышевым. А к 1910 г. в Паспаульском миссионерском стане были: Богородице-Казанская церковь, сторожка при церкви, церковно-причтовый дом для священника, два амбара, церковно-причтовый дом для псаломщика, амбар, церковно-приходская школа [127].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: