Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Название:Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0352-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность краткое содержание

В монографии на основе достаточно широкого круга источников (опубликованных, архивных, этнографических) прослежено создание, развитие и функционирование административных, богослужебных, просветительских и социальных структур Алтайской духовной миссии на протяжении всей ее истории. Структурное описание учреждений охватывает практически весь спектр миссионерской деятельности на Алтае. Впервые исследованы некоторые подразделения миссии (Жуланихинская и Матурская миссионерские общины, школа имени митрополита Макария, ряд других учебных заведений). Введены в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.

В работе систематизируется исторический опыт миссионерской деятельности на Алтае. Она представляет интерес как для специалистов-историков, религиоведов, педагогов, краеведов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей миссионерской деятельности в России.

Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Структура миссионерских учреждений охватывала все стороны жизни населения Алтая: религиозные потребности, хозяйственно-бытовую деятельность, образование, благотворительность. Всесторонность работы миссионеров была заложена еще первым начальником Алтайской духовной миссии архимандритом Макарием (Глухаревым). Он в общении с алтайцами вникал во все тонкости их жизни, лично проявлял участие к их нуждам, пытаясь помочь своей новообращенной пастве. Результатом созидательной деятельности руководства Алтайской миссии явилась многофункциональная структура богослужебных, образовательных и социальных учреждений, приносившая обильные плоды в миссионерской и просветительской деятельности.

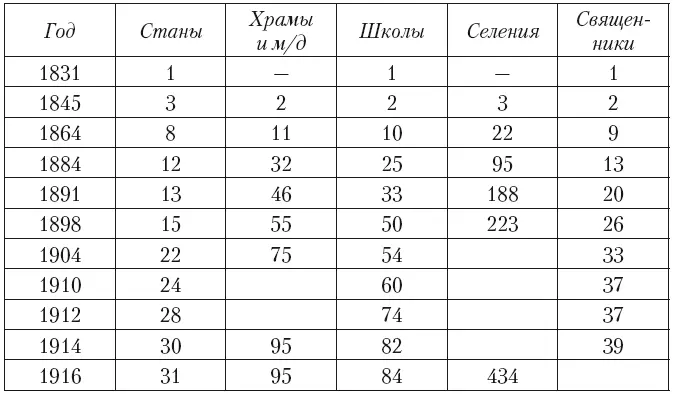

Таблица 1

Статистические данные по Алтайской духовной миссии

Примечание: Таблица составлена по ежегодным отчетам Алтайской духовной миссии.

Центральные пункты

Проблема выбора места для постоянного пребывания перед основателем Алтайской миссии стала с самого момента его приезда в Бийск 29 августа 1830 г. Так сложилось, что на месте первого крещения алтайца – в Улале – лишь спустя несколько лет архимандриту Макарию удалось создать центральный стан. Это произошло недалеко от устья речки Улалушки, впадающей в р. Майму. Первую в Горном Алтае божественную литургию о. Макарий совершил там же 21 мая 1831 г. Но основать в Улале первый миссионерский стан ему не удалось из-за страха местных жителей быть насильственно крещеными. Первые годы на Алтае миссионер провел в селении Найминском (Майме), что в восьми верстах от Улалы

Летом 1834 г. произошло событие, которое в корне изменило духовную ситуацию в Улале. Архимандрит Макарий отслужил литургию под открытым небом при большом стечении местного населения. Тогда в улусе Улала проживало 30 семей алтайцев и 5 семей русских крестьян и пчеловодов. После этой литургии улалинцы один за другим приняли крещение [134]. В это время начальник миссии уже думал об образовании нового стана в Улале, которому на многие годы суждено было стать центральным.

Вскоре в Улале появилась первая миссионерская церковь. 4 августа 1838 г. по благословению епископа Агапита «новокрещеные инородцы и другие православные христиане, живущие в Улалинском селении, построили настоящую церковь» [135]. Самые крупные пожертвования на ее строительство внесли купец третьей гильдии Андрей Михайлович Шустин (334 руб. 92 коп.) и «инородец» Карп Еремеевич Параев (323 руб. 55 коп). Размеры первой Улалинской церкви составляли около 15 аршин в длину и 8 аршин в ширину (10,5 м на 5,6 м). Освящена она была в честь Всемилостивого Спаса, согласно антиминсу, находившемуся в миссии.

В 1839 г., когда архимандрит Макарий вместе с братом совершал поездку по России, в Улале строился небольшой дом для миссии. В письме к иеромонаху Анастасию от 18 августа 1839 г. начальник миссии дает указания относительно отделки дома из двух келий для него и старца Петра Лисицкого [136]. После возвращения из поездки в июле 1840 г. о. Макарий жил в этом доме вплоть до своего отъезда с Алтая. В этом доме после отъезда основателя Миссии разместилась миссионерская школа, в которой преподавал миссионер о. Стефан Ландышев и его помощники, а учениками были дети новокрещеных. В школе детей обучали грамоте, молитвам, Закону Божьему. Вторая комната использовалась для размещения «бесприютных». Со временем, когда число учащихся значительно возросло, занятия стали проводиться в церковном здании. В 1855 г. в здании первого улалинского храма стали проводиться воскресные внебогослужебные беседы [137].

К концу пребывания архимандрита Макария на Алтае в Центральном Улалинском стане имелись небольшая церковь и три дома. Два из них служили для проживания миссионеров, а в третьем, построенном в 1839 г., после отъезда основателя миссии разместилась миссионерская школа.

После отъезда архимандрита Макария структура Улалинского стана оставалась неизменной в течение более десяти лет [138]. Второй начальник миссии, протоиерей Стефан Ландышев, уделял большое внимание созданию новых селений для новокрещеных. Часто совершал миссионерские поездки с походной церковью. Тогда в Улалинском отделении было два походных антиминса: Всемилостивого Спаса (с 1830 г.), во имя Собора 12 апостолов (с декабря 1857 г.) [139]. В середине XIX в. новокрещеные алтайцы, как писал миссионер о. Иоанн Смольянников, «обязанности в отношении к Церкви исполняют с примерным усердием». «Каждый праздник Улалинский храм бывает наполнен молящимися; даже в простые будничные дни немало инородцев посещает святой храм, чего у русских крестьян в Сибири не бывает» [140].

Во второй половине XIX в. в Алтайскую миссию был назначен новый начальник – архимандрит Владимир (Петров). Все причтовые дома в центральном миссионерском стане были заняты. Два дома, крытых тесом, с «необходимыми службами», занимали миссионеры, а два других – причетники [141]. Архимандрит Владимир, которого улалинцы встречали колокольным звоном, как архиерея, вынужден был поселиться сначала в доме о. Ст. Ландышева, а затем в одной из частей дома архимандрита Макария («старого училищного дома»), перенесенного из Маймы [142].

Узнав о стесненных условиях проживания архимандрита Владимира, постоянный московский благотворитель протоиерей Николай Лавров в 1867 г. предложил построить отдельный дом для начальника Миссии. На эти цели были присланы пожертвования. В то же время (1867) была начата постройка нового училищного дома. Тогда было решено это здание перестроить под дом начальника миссии. К уже существующему срубу сделали пристройку и надстроили мезонин. В 1870 г. митрополит Московский Иннокентий, председатель Православного миссионерского общества, прислал 500 руб. из собственных средств на постройку этого дома. Он же предложил, чтобы при доме начальника Миссии было отведено помещение для походной (домовой) церкви. В 1870 г. дом был построен вчерне. Дом состоял из четырех больших комнат: для начальника Миссии и келейника, канцелярии, библиотеки, архива, а также для приезжих (миссионеров, новокрещеных или язычников, желающих принять крещение). В мезонине дома начальника миссии отвели помещение для домовой церкви в честь святителя Иннокентия Иркутского.

Усилиями архимандрита Владимира в Центральном стане миссии были построены храм Всемилостивого Спаса, вместительная больница-приют, здание Филаретовского миссионерского училища и целый ряд других важных объектов.

Так сложилось, что Улала с обустройством главного миссионерского стана стала играть роль своеобразной столицы – центра духовной миссии. С тех пор в Улале проживали представители всех алтайских племен Бийского и Кузнецкого округов. Сюда сходились со всех уголков Алтая кочевые язычники и при помощи миссии оставались здесь для оседлой жизни. И даже во второй половине XIX в., когда были открытыми и другие станы Миссии, по-прежнему приходили в Улалу язычники, для того чтобы, крестившись, остаться здесь в каком-либо из близлежащих селений. К тому же в Улале было легче прокормиться и избежать неприятностей от некрещеных родственников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: