Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Название:Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0352-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Крейдун - Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность краткое содержание

В монографии на основе достаточно широкого круга источников (опубликованных, архивных, этнографических) прослежено создание, развитие и функционирование административных, богослужебных, просветительских и социальных структур Алтайской духовной миссии на протяжении всей ее истории. Структурное описание учреждений охватывает практически весь спектр миссионерской деятельности на Алтае. Впервые исследованы некоторые подразделения миссии (Жуланихинская и Матурская миссионерские общины, школа имени митрополита Макария, ряд других учебных заведений). Введены в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.

В работе систематизируется исторический опыт миссионерской деятельности на Алтае. Она представляет интерес как для специалистов-историков, религиоведов, педагогов, краеведов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей миссионерской деятельности в России.

Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К 1916 г. в Алтайской духовной миссии было 40 храмов и 55 молитвенных домов. Все храмы миссии были поделены по территориальному принципу на 31 отделение. Центром отделения был миссионерский стан, который являлся резиденцией миссионера, заведующего данным отделением. В ведении миссионера находились миссионерские селения, входящие в соответствующее отделение. Инициаторами образования миссионерских селений были миссионеры или сами новокрещеные. Подавляющее большинство современных населенных пунктов Республики Алтай в свое время были созданы Алтайской духовной миссией. Данная структура миссионерских богослужебных центров «отделение – стан – миссионерские селения» сложилась еще при о. Стефане Ландышеве в 1850-е гг. и просуществовала вплоть до упразднения Алтайской духовной миссии в связи с революционными событиями 1917 г.

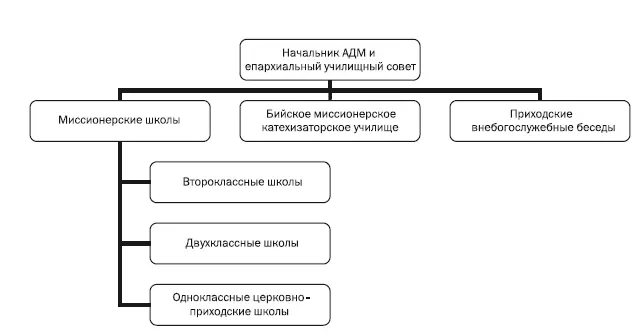

Не менее важной составляющей деятельности миссии были учебные заведения (см. схему 3). Первая миссионерская школа для мальчиков в Алтайской духовной миссии была открыта в 1830 г. в Улале Бийского округа основателем миссии архимадритом Макарием (Глухаревым). Под его руководством и в Майме открываются две школы – для мальчиков и девочек – с бесплатным обучением. При его преемнике – о. С. Ландышеве в миссии было открыто еще 4 школы. При третьем начальнике миссии, о. Владимире, было открыто 20 школ, в которых к концу его начальствования обучалось 500 учеников. В 1858 г. миссионером Василием Ивановичем Вербицким в улусе Кузедеевском Кузнецкого округа открылась первая миссионерская школа в Горной Шории.

С умножением числа школ перед руководством миссии все острее вставал кадровый вопрос. В Сибири учителей для «инородческих» школ не готовили. Было решено готовить таких специалистов у себя в миссии из числа алтайцев, знающих русский язык. Для этих целей архимандрит Владимир (Петров) в 1867 г. в Улале открыл училище, в которое принимались мальчики из «инородцев», уже обучившиеся чтению и письму на русском языке. По окончании этого училища выпускники, знающие родной и русский языки, могли работать учителями в миссионерских школах, а также толмачами, церковнослужителями, а особо способные и достойные – священнослужителями миссии [128].

Схема 3. Учебные заведения

Для плодотворной работы училища пришлось разрабатывать специальную методику обучения местных детей русскому языку. Начинали чтение на алтайском языке, затем переходили на русский язык, потом шел совместный текст на двух языках. Учебник по этой методике был издан в Казани в 1868 г. за счет Св. Синода. Данная методика была введена во всех школах миссии. Более всего в этом потрудились миссионер иеромонах Макарий (Невский) и старший толмач телеут М. В. Чевалков (в будущем протоиерей). Кроме того, налаживанию процесса обучения алтайцев грамотности предшествовала многолетняя работа миссионеров по созданию грамматики алтайского языка, начатая архимандритом Макарием и завершенная протоиереем Василием Вербицким.

Через некоторое время, в 1883 г., при Бийском архиерейском доме было создано миссионерское катехизаторское училище, приравненное в правах к духовным училищам. Однако выпускники катехизаторского училища большей частью занимали вакантные священнические и псаломщицкие места, а учителей для новых школ не хватало. В 1901 г. было высказано предложение об открытии учительской школы, которая готовила бы учителей для школ грамоты [129]. Реализовать эту идею удалось только через десять лет. Выпускники Чемальской второклассной женской школы после сдачи экзаменов получали право преподавать в начальных школах. Таким образом, в Горном Алтае к началу ХХ в. имелись одно-и двухклассные церковно-приходские школы, второклассная школа, миссионерское катехизаторское училище.

Успехи системы образования, созданной Алтайской духовной миссией, были несомненны. Уже к 1910 г. подавляющее большинство воспитанников миссии стали ее сотрудниками, причем три четверти из них – инородческого происхождения.

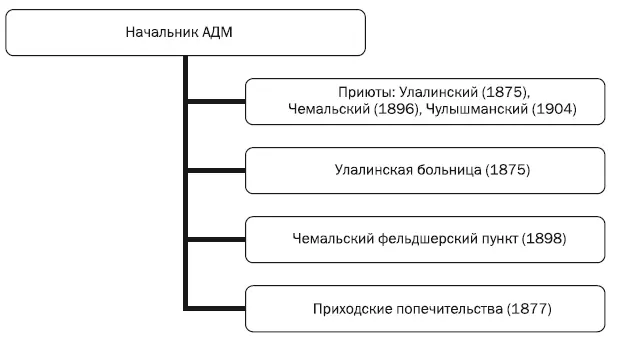

Благотворительность была свойственна алтайским миссионерам всех поколений, начиная с основателя миссии, и поэтому благотворительные учреждения (см. схему 4) стали появляться уже на заре ее истории. Каждому новокрещеному оказывалась посильная помощь в организации быта, обустройстве оседлого образа жизни. Не оставались без опеки сироты и лишившиеся крова. Но так как благотворительная деятельность большей частью основывалась на пожертвованиях, длительное время в миссии не удавалось создать стабильную систему социально-благотворительных учреждений. Только в 1875 г. в Центральном Улалинском стане был открыт первый официальный приют для сирот. В том же году и в том же здании была открыта миссионерская больница, где местные жители могли бесплатно получать медицинскую помощь. Позднее были открыты Чемальский (1896) и Чулышманский (1904) приюты для сирот.

Помимо этого во многих миссионерских станах были построены дома для временного размещения бездомных и сирот. У каждого миссионера имелась аптечка с различными лекарствами, так что во время длительных поездок миссионеры могли при необходимости оказывать медицинскую помощь. Миссионеры также прививали оспу.

Схема 4. Благотворительные учреждения

Особую значимость в деле развития христианской благотворительности имели приходские попечительства. Первое такое попечительство было открыто в Улале (1877). В 1891 г. были открыты приходские попечительства в Кебезеньском, Чемальском, Урсульском и Черно-Ануйском миссионерских станах [130]. К началу 1910-х гг. приходские попечительства были созданы в большей части станов. Попечительства стали достаточно организованной благотворительной структурой. Они имели задачей, с одной стороны, оказание помощи вдовам, сиротам, престарелым, бесприютным, больным, с другой стороны – приучение новокрещеных к делам благотворительности [131]. В отчете начальника Алтайской духовной миссии за 1914 г. сказано, что миссия «завершила свое внешнее развитие… разрослась в многоветвистое дерево, под сению которого ютится много учреждений» [132]. Система приходских и школьных учреждений охватила практически всю территорию Горного Алтая, а средняя плотность храмов и школ достигла среднероссийских православное население приходится показателей. «На 41 церковь (не считая приписных. – Ю.К.), т. е. одна церковь на 1691 душу, 39 священников (кроме иночествующих), т. е. на каждые 1753 души по священнику, 82 школы, т. е. на 845 душ одна школа. Такое отношение священников и школ для такой окраины, как Алтай, можно признать вполне удовлетворительным» [133](см. также таблицу 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: