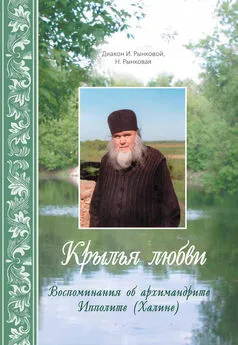

Наталия Рынковая - Крылья любви. Воспоминания об архимандрите Ипполите (Халине)

- Название:Крылья любви. Воспоминания об архимандрите Ипполите (Халине)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Рынковая - Крылья любви. Воспоминания об архимандрите Ипполите (Халине) краткое содержание

Крылья любви. Воспоминания об архимандрите Ипполите (Халине) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1906 году Алексей впервые переступил порог Глинской обители. Новый насельник проходил послушание в гостинице, в прачечной, на кухне. Везде он проявлял себя неустанным тружеником, молчаливым и смиренным. Через три года его перевели в Спасо-Илиодоров скит, недалеко от обители. Жизнь там была особенно строгая. И в таком уединении, на послушании келаря, послушник Алексий приобщался к подвижнической жизни.

Отсюда его призвали на действительную службу, которая длилась три с половиной года на территории Польши, после чего Алексий сразу вернулся в родную обитель, где нес послушание на пасеке. Через некоторое время началась Первая мировая война. В 1915 году вместе с другими молодыми иноками Глинской пустыни Алексий был мобилизован. При первой же боевой операции его вместе с остатками взвода взяли в плен, затем отправили в лагерь, из которого перевезли в Австрию, где он пробыл три с половиной года.

Осенью 1918 года он получил освобождение и вернулся в Глинскую обитель, где в 1921 году принял монашеский постриг с именем Андроник. Годы, проведенные в обители, оставили в отце Андронике неизгладимый след и способствовали его духовному совершенствованию. Здесь было положено начало высокодуховной подвижнической жизни.

С восходом солнца он вставал на послушание, которое совершал старательно и с великой ревностью. А ночь проводил в постоянных молитвах со множеством коленопреклонений. В пищи и питии был воздержан, из имущества держал только самое необходимое: церковную и рабочую одежду, жесткую постель, на которую он ложился на короткое время отдыха, не раздеваясь. Впоследствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял свои монашеские обеты. Вся его жизнь была направлена к одной цели – спасению своей души и души ближнего.

После закрытия Глинской пустыни епископ Павлин (Крошечкин) взял монаха Андроника к себе в келейники и в 1922 году рукоположил во иеродиаконы. В 1923 году иеродиакон Андроник был сослан на Колыму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В ссылке отец Андроник был санитаром в больнице. Он ухаживал за больными с искренним состраданием и любовью, сам мыл их. Все его полюбили, а сосланные узбеки даже звали «мамой».

Однажды в больницу привезли умершего епископа Иринарха (Синеокова-Андреевского). [4] По некоторым источникам упоминается архиепископом Пермским.

– Привезли его на повозке, повозка коротка, голова висит… Такой худой, одни кости… – вспоминал впоследствии старец Андроник. Он обмыл его и упросил врача, чтобы тот дал для погребения епископа большой гроб, который несколько лет стоял в больнице, затем застелил гроб простыней, из полотенца сделал омофор, надел на епископа свою шапку, вложил в руки четки.

Отец Андроник написал епископу Павлину, что Господь сподобил его похоронить владыку Иринарха. За это в 1936 году Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим митрополитом Сергием иеродиакон Андроник был награжден наперсным крестом.

Через некоторое время отец Андроник вместе с епископом Павлином переехал в город Пермь. В 1928 году, в Москве, иеродиакона Андроника рукоположили во иеромонаха, против его желания. В 1929 году, во время болезни, иеромонах Андроник принял великий ангельский образ – схиму, с тем же именем – Андроник (в честь преподобного Андроника Московского).

В 1939 году отец Андроник был вторично осужден и сослан на Колыму. Почти год его держали в тюрьме, вызывали на допросы, угрожали и жестоко мучили до потери сознания…

28 сентября 1948 года старец Андроник вернулся в Глинскую пустынь. Его душа, очищенная многими скорбями, была переполнена благодатных даров Святаго Духа, эта духоносность и привлекала людей к старцу. Он делом исполнил заповедь о любви к врагам и стяжал в своем сердце величайший дар Божией благодати – христианскую любовь к ближнему. Смирение и кротость безраздельно царили в его душе. Мудрый духовный наставник отец Андроник, утешая других, безошибочно провидел внутреннее состояние человека и указывал ему самый верный путь ко спасению. Его руководство отличалось особой мягкостью и добротой. Это привлекало к старцу и братию, и множество паломников. По его молитвам исцелялись не только духовные раны, но и телесные болезни.

В 1955 году отец Андроник был возведен в сан схиигумена. После закрытия Глинской пустыни в 1961 году схиигумен Андроник подвизался в Тбилиси под духовным руководством митрополита Зиновия (Мажуги), который очень любил и почитал старца. В 1963 году по благословению Патриарха Алексия I старец был возведен в сан архимандрита. С 1963 года схиархимандрит Андроник служил в храме Александра Невского г. Тбилиси. В ноябре 1973 года у него пропала речь и отнялась левая сторона тела. Старец тихо и мирно скончался 21 марта 1974 года. Похоронен в Тбилиси, куда и поныне приезжают множество богомольцев почтить его память.

Устные предания хранят сведения о тех, кто получил и получает благодатную помощь после смерти старца Андроника по его молитвам.

В молодости батюшка Ипполит приехал за благословением на поступление в Духовную семинарию. Старцы ответили:

– Здесь тебе и семинария, и академия.

– Батюшка, Вы умрете, кто же после Вас будет старцем? – спросил как-то отец Ипполит у старца Андроника.

– Да ты и будешь старцем, – ответил отец Андроник.

Однажды послушник Сергий (отец Ипполит) тяжело заболел крупозным воспалением легких. Болезнь обострилась настолько, что врачебное вмешательство не помогало, состояние все ухудшалось, и ожидали уже кончины. Старец Андроник совершил над больным таинство соборования, причастил послушника и стал за него молиться. На третий день послушник Сергий встал совершенно здоровым.

К отцу Андронику батюшка относился трепетно всю жизнь, постоянно ощущал его молитвенную поддержку.

Сестры-подвижницы Анисия, Матрона и Агафия, подвизавшиеся и почившие в селе Ялтуново Шацкого района Рязанской области, подвиг которых, по словам старца схиархимандрита Виталия (Сидоренко), был выше монашеского, любили и чтили схиархимандритов Серафима (Амелина) и Андроника (Лукаша). О глинских подвижниках сестры говорили как о великих старцах нашего времени.

Псково-Печерский монастырь

Последующий этап жизни батюшки Ипполита был связан с Псково-Печерским монастырем, куда он пришел из Глинской пустыни по благословению своего духовного отца.

Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда была освящена выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры. Временное и вечное, небесное и земное мирно соединяются на этой святой земле, где сам воздух насыщен молитвой многих поколений русских иноков. Псково-Печерский монастырь никогда не закрывался, – даже в самые страшные для Церкви годы. Послереволюционный его период не менее интересен, монастырь вобрал в себя духовный цвет русской церкви. Сюда в 60-е годы вернулись из Нововалаамского монастыря в Финляндии великие валаамские старцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: