Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Название:Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-170-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности краткое содержание

Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.

Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Акварельность» живописных слоев и графичность рисунка

Считается, что в византийской и древнерусской живописи XIV–XV вв., в произведениях подчас стилистически разнородных, наряду с другими живописными приемами, культивировалась «акварельная» манера [197], поэтому внутренний рисунок, просвечивая из-под верхних неплотных красочных слоев, так хорошо в них виден. Таких примеров немало. Отметим лишь несколько, которые оказались нам наиболее доступны для визуального осмотра и отчасти для просмотра при помощи бинокулярного микроскопа: «Собор двенадцати апостолов», нач. XIV в. (ГМИИ), «Илья Пророк в пустыне», вт. пол. XIV в. (ГЭ), «Богоматерь Пименовская», ок. 1380 г. (ГТГ), «Успение», 90-е гг. XIV в., на обороте иконы Феофана Грека «Богоматерь Умиление Донская», клейма на полях местного образа Архангела Михаила с деяниями ангелов из Архангельского собора Кремля, ок. 1400 г. (Музеи Кремля), «Преображение», нач. XV в., из Переславля-Залесского (ГТГ), Праздники Благовещенского собора, нач. XV в., рублевская «Троица», ок. 1412 г. (ГТГ). В них, как правило, серые линии рисунка просвечивают сквозь легкие светло-зеленые, светло-голубые и желто-охристые тона. По сравнению с другими колерами, например плотными слоями вишневых или темно-синих одежд, эти светлые и легкие тона, вероятно, писались более жидкой краской с использованием большого количества связующего в смеси. Наличие полупрозрачных слоев позволяет вычленить из общей структуры художественного образа предварительный набросок в качестве самостоятельного элемента и проанализировать его графический язык.

Неточности рисунка и авторская правка в иконах благовещенских праздников

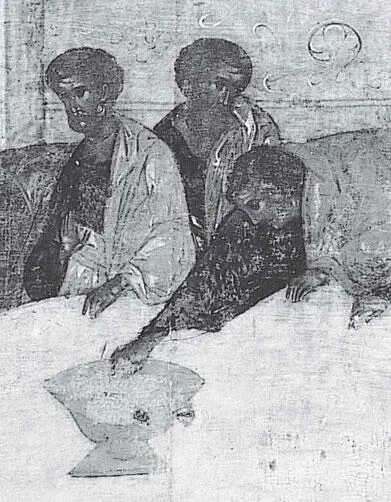

В благовещенских иконах встречаются отдельные неточности в рисунке, а также авторские исправления ряда деталей, которые могут говорить о его первоначальной недоступности и скрытости под красочными слоями. Так, например, рисунок лещадок гор на фоне иконы «Крещение» (в правой части), лещадки Голгофы или зонтичные складки пелен на первом плане в иконе «Положение во гроб», капители колонн одной из «палат» – слева на иконе «Сошествие Святого Духа», основание чаши на столе в иконе «Тайная вечеря» воспринимаются как досадная «небрежность». Ясно, что такие детали не предназначались для глаз зрителя, в них есть элемент случайности, поспешности, которая в дальнейшем при работе художника красками должна быть скрыта. В рублевской «Троице» можно отметить такую же «небрежность» рисунка, например, в изображении ножек табуретов, на которых сидят ангелы, и они удивляют своей «неуклюжестью» и невыверенностью масштаба. Подобные сбои «изобразительности» встречаются в обеих половинах чина, правда, чаще в правой, но надо заметить, что в целом для всех 14 икон их мало – это единичные случаи, что говорит о практически неослабевающем самоконтроле мастеров и высокой степени продуманности всех стадий работы художников над иконами.

Кроме того, в ряде икон можно увидеть авторскую правку некоторых линий внутреннего рисунка. Так, на иконе «Рождество» видно, как сбивчивый контур ножек лошадей под волхвами мастер попытался исправить (видна вторая, уточняющая контур линия). Чаще, у того же мастера (автора левой половины чина) исправления заметны в красочном слое на стадии повторного или окончательного рисунка. Например, в иконе «Сретение» изменена стопа Симеона, в иконе «Крещение» – пряди волос на плечах Предтечи, а в иконе «Вход в Иерусалим» – жест руки апостола Иоанна. То есть в окончательном варианте художник мог уменьшить форму или чуть изменить ее положение. При этом, как правило, она становилась изящнее, а первоначальный графический набросок оставался без изменений.

Икона «Тайная вечеря», деталь: чаша трапезы

Икона «Рождество», деталь: волхвы

Второй художник, автор правой половины чина, при окончательной отделке также корректировал первоначальную композицию, намеченную в рисунке. Например, им изменено завершение подола платья Богоматери в иконе «Положение во гроб», а также первоначальный ритм арочного фриза в иконе «Распятие». Характерно, что в таких случаях оба художника не сделали никакой попытки убрать ненужные линии (что технически возможно на первоначальной стадии), зрительно мешающие и «перебивающие» ритм завершающего рисунка. Все это говорит о том, что мастера не боялись как исправления рисунка, так и случайной небрежности линии и рассчитывали все-таки на определенную непрозрачность красочных слоев, закрывавших все эти огрехи. Но главное, что они непринужденно пользовались своей творческой свободой. Первоначальный набросок, судя по стилю самого штриха, по манере его нанесения, исполнялся мастерами без прориси, вдохновенно, «по-живому». Он мог быть исправлен уже на стадии рисунка или оставлен без исправления вплоть до следующей стадии – создания живописного образа. Затем, приступая к другому этапу – к работе с красками, они не боялись изменить первоначальный набросок и были вольны принять новое решение. Подобные, не исправленные на первоначальной стадии «неточности» или другие варианты рисунка, скрытые затем под красочными слоями, хорошо видны на рублевской «Троице», особенно на экспериментальных фотографиях, полученных в ходе оптического исследования и опубликованных их автором Н. А. Никифораки, а затем переизданных Ю. Г. Малковым [198]. На правой руке среднего ангела видно что-то вроде лишнего указательного пальца (вероятно, предполагалось, что кисть руки будет расположена выше). Или, например, первоначально иное расположение колен у ангела, сидящего справа, а также другой рисунок глазниц в ликах боковых ангелов и удлинение кончика носа у ангела, сидящего справа. При нынешнем состоянии сохранности иконы «Троица» эти первоначальные линии просвечивают сквозь желтую «личную» охру в виде зеленоватых линий, которые невольно (?) или сознательно (?) усиливают теневые участки формы. Можно высказать предположение, что художник скорее всего не стремился намеренно акцентировать линии внутреннего рисунка. Вероятно, в авторский замысел входило то, что одежды боковых ангелов будут расцвечены более прозрачными колерами.

Икона «Распятие», деталь: городская стена

Поэтому под розово-сиреневым гиматием ангела (слева) линии внутреннего рисунка сведены иконописцем к минимуму и сдвинуты к внешнему краю формы, где предполагалось, что они будут «погашены» теневой лессировкой, а более частые линии под зелеными одеждами ангела (справа) увязаны с внешними разделками в единую систему и практически поглощены линиями внешнего рисунка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: