Е. Михайлов - Святая гора Афон

- Название:Святая гора Афон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Благозвонница»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-91362-148-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Михайлов - Святая гора Афон краткое содержание

Как выглядит Святая гора глазами русского паломника, каково административное устройство находящихся там монастырей, как проходит монашеская жизнь под Покровом Божией Матери?

Ответы на эти вопросы читатель сможет найти в данной книге, в которую также включены поучения афонских старцев и замечательный рассказ Бориса Зайцева «Афон».

Святая гора Афон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

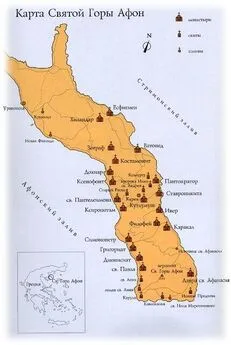

В кондаке службы афонским святым о подвижниках Святой Горы говорится: «Онебесившие Гopy сию и показавшие в ней житие ангельское». За историю своего христианского существования Святая Афонская Гора взрастила сонмы святых отцов, среди которых преподобные Петр и Афанасий Афонские, Савва и Симеон Сербские, Максим и Нифонт Кавсокаливиты, Нил Мироточивый, святитель Григорий Палама, преподобный Максим Грек, священномученик Косма Этолийский († 1779), преподобный Никодим Святогорец, грузинский аскет Иларион († 1864), старец Хаджи Георгий (1809–1886).

Многие святогорские иноки-аскеты старались вести себя так, чтобы внешне ничем себя не выражать, не открывать миру своего духовного величия. Искусство смирения и мудрой простоты стоит у святогорцев очень высоко, поэтому большинство афонских святых остаются при жизни неузнанными. Даже преподобный схимонах Силуан (Антонов), один из величайших подвижников ХIХ–XX веков, при жизни оставался малоизвестным, и только после кончины († 1938) его святость была общепризнана. Там же, где и старец Силуан, в Русском монастыре великомученика Пантелеимона, подвизался в XIX веке старец иеросхимонах Иероним (Соломенцев), несший послушание братского духовника при игумене-старце схиархимандрите Макарии (Сушкине), который, по свидетельству современников, стал «духовным возобновителем Русика». Среди прославленных русских подвижников преподобный Аристоклий Афонский († 1918), исихаст Феодосий Карульский († 1937) и его ученик старец Никодим († 1984). Не только русские, но и сербские, болгарские, греческие иноки почитали его за дар духовной рассудительности и пользовались его наставлениями. <...> С древнейших времен Афон известен как место непрестанной молитвы за мир. «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда и мир погибнет», – говорил cтapeц Силуан Афонский. Бесчисленны сонмы святых подвижников, прославивших Святую Гору своей ангелоподобной жизнью. Память Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших, в неделю вторую по Пятидесятнице.

Богослужение

Богослужение всегда было и продолжает оставаться центром всей афонской жизни. <...> Почти все православные Поместные Церкви в тот или иной момент своей истории обращались к святогорскому наследию и использовали в качестве образцов афонские литургические рукописи; таким образом, афонское богослужение в разное время оказало влияние на богослужение всей Православной Церкви.

В ходе развития афонская литургическая традиция претерпела мало изменений, единственным значительным событием была замена в XIII веке Студийского устава на Иерусалимский, что делит историю святогорского богослужения на два периода: со второй половины X века до XIII века когда на Афоне использовался Студийский устав в различных его редакциях; с XIII века, когда на Афоне появился Иерусалимский устав (его поздние афонские редакции иногда называют Святогорским уставом), и до настоящего времени.

История. Древнейшие из сохранившихся описаний афонского богослужения содержатся в «Диатипосисе», написанном основателем Великой Лавры преподобным Афанасием Афонским незадолго до его смерти, то есть относятся ко второй половине X века. Памятник состоит из двух частей – предсмертных (по словам самого преподобного) указаний о порядке управления Лаврой и ряда предписаний об особенностях служб и характере трапезы на весь год. <...>

Основные источники по истории афонского устава в XI веке следует искать в грузинских рукописях. XI век – время литургической реформы в Грузинской Церкви, заключавшейся в замене старой практики, основанной нa древнем иерусалимском богослужении, новой, основанной на константинопольском византийском обряде . <...> В центре реформы оказалась деятельность грузинских монахов-афонитов, подвизавшихся в Иверском монастыре, в первую очередь игуменов монастыря преподобных Евфимия и (позднее) Георгия († 1065), которыми был в течение XI века переведен на грузинский язык полный корпус богослужебных книг константинопольской традиции, заменивший старый грузинский, восходивший к древней иерусалимской традиции. В качестве основного богослужебного Типикона в Грузинской Церкви был принят составленный преподобным Георгием «Синаксарь».

Составленный игуменом одного из важнейших монастырей Святой Горы Типикон Георгия Мтацминдели (Святогорца) является главным источником по истории святогорского бoгослужения в XI веке. В нем можно выделить собственно синаксарь (последовательное описание служб на каждый день года, сначала по месяцеслову, затем по Триоди) и дополнительные главы, содержащие указания общелитургического и дисциплинарного характера. Основным источником для синаксаря был утраченный к настоящему времени «Студийский синаксарь». <...>

Таким образом, афонская литургическая традиция Х–ХI веках основывалась на студийской, являющейся cинтезом константинопольских и палестинских обычаев. Порядок богослужения по Студийскому уставу <...> был очень близок к тому, который принят в Православной Церкви в настоящее время.

<...> Большинство студийских особенностей в афонских Типиконах еще сохраняется: не бывает всенощных, совершение часов является признаком богослужения во время поста <...>, священнические молитвы распределены по службе, в среду и пятницу Сырной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров и т. д. <...> Тем не менее афонские Типиконы имеют ряд характерных особенностей по сравнению со студийскими Типиконами первоначальной редакции: 1) во многие дни года вместо обычного окончания утреня имеет так называемое праздничное (с пением утреннего славословия в кафедральной редакции и без стиховных стихир), хотя в ранней редакции Студийского устава утреня заканчивалась одинаково как в будни, так и в праздники (различение двух типов окончания утрени сближает афоно-студийские Типиконы с иерусалимскими); 2) на утренях в праздники кафизма не отменяется, а заменяется тремя специально подобранными псалмами (Типиконы называют их «антифонами»), содержание которых соответствует содержанию праздника <...>, среди этих псалмов часто присутствуют 134-й или 148-й; кафизма, как правило, отменяется только на утрене, совершаемой на следующий за праздником день, или в попразднство; <...> 3) на литургии кроме обычных монашеских изобразительных и кафедральных праздничных антифонов (используемых только в самые большие Господские праздники) могут петь обычные кафедральные антифоны; <...>; 4) становятся строже предписания о соблюдении постов.

Эти и другие особенности позволяют говорить об отдельной афоно-студийской редакции Студийского устава. <...>

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: