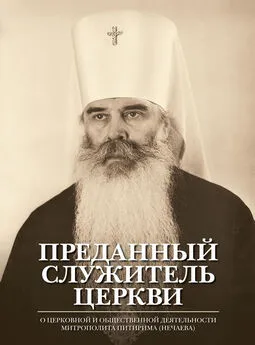

Евгений Полищук - Преданный служитель Церкви. О церковной и общественной деятельности митрополита Питирима (Нечаева)

- Название:Преданный служитель Церкви. О церковной и общественной деятельности митрополита Питирима (Нечаева)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94625-333-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Полищук - Преданный служитель Церкви. О церковной и общественной деятельности митрополита Питирима (Нечаева) краткое содержание

Все перечисленные стороны деятельности митрополита Питирима нашли в той или иной мере отражение в настоящей книге.

Сборник издан к 5-й годовщине со дня кончины выдающегося церковного иерарха.

Преданный служитель Церкви. О церковной и общественной деятельности митрополита Питирима (Нечаева) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Даже в «Истории древней Церкви» Лебедева существуют главы, посвященные тому, как жило духовенство в ту или иную эпоху. Духовенство всегда было выделено из общей церковной жизни, и тому есть как объективные, так и субъективные причины. К субъективным я бы отнес национально-исторические условия, в которых жило духовенство. В воспоминаниях митрополита есть такое замечание, что русское духовенство всегда было обречено на нищету. Это касалось не только сельского духовенства, но и городского. Епископы жили, конечно, не нуждаясь, но, как говорит Владыка Питирим, были в значительной степени изолированы и находились в своего рода гетто. Вообще, священник в обществе – это изгой, и семья его – изгои. Не в плохом смысле, как могут быть изгоями люди, презираемые в человеческом обществе, – изгоем может быть и уважаемый человек. Семья священника, дети священника, сам священник в нашем обществе и в обществе дореволюционном всегда находились на особом положении. Требования, которые сформировались в русском обществе, в русской культуре к образу жизни священника, его супруги, его детей, – были очень высокие. Считалось и считается, что священник и его семья вообще люди особые, они как бы святые. В их семье не может быть тех разладов и тех конфликтов, которые бывают в семьях мирян или людей, далеких от Церкви. В душе и личности священника не может быть тех проблем, которые бывают в жизни обычного человека. И жена священника – это вообще как монахиня, как святая. Так думают многие, но это совершенно не соответствует истине, которая заключается в том, что и сам священник, и его семья встречаются с теми же проблемами, что и все остальные.

Но поскольку и церковное, и внецерковное общество относятся к священнику как к особому человеку, и сам он, и его жена, и его дети оказываются в некоторой изоляции, и в этом смысле они – изгои. Это не беда, это просто факт; это нужно иметь в виду, когда мы говорим об истории духовенства, тем более об истории духовенства в советское время. Советское время перевернуло и отношение к священнику – оно, действительно, выделило его как изгоя, как проклятого, как преступника априори. В священника можно было кидать камнями, облить его грязью, в него можно было кидать тухлыми помидорами; молодежь, мальчишки издевались; донос на священника вменялся в доблесть пионерам и комсомольцам. Я знаю такие духовные семейства, детей которых били в школе только за то, что они были сыновьями священников. И это не могло не отразиться на личности этих священников, которых я знал и знаю, которые служили и до сих пор еще служат в Русской Православной Церкви. Они пережили это в своем детстве, и их дети это пережили. Только в самые последние десятилетия XX века, может, лет за десять-пятнадцать до перестройки отношение к священнику изменилось. И оно сначала было подпольно уважительным, а потом стало и открыто уважительным – в последние годы и тем более в перестройку. И всё это наши батюшки выдержали и вырастили своих сыновей. Не все, конечно, сыновья священников становятся священниками. Вообще, судьба детей священника подчас бывает трагична именно потому, что к ним и Господь, и люди, и Церковь предъявляют особые, иногда невыполнимые требования. А ведь судьба каждой личности уникальна, каждый человек есть для нас и для общества непредсказуемая жизнь. Да, мы иногда ожидаем, что сын священника станет священником или хотя бы пойдет по духовной линии. Однако в жизни бывает далеко не так. И чаще даже, пожалуй, не так. Но для сына (и для дочери тоже) его происхождение не может быть отменено никем и ничем, оно остается в душе, как особая печать.

Владыка Питирим был одним тем уже счастлив, что продолжал древнюю духовную традицию, которой, как он позже напишет, насчитывалось более трехсот лет. Счастье это заключается не в том, что счастливо сложилась его священническая судьба, а в том, что он не разошелся с этой глубокой линией, написанной в сердцах его предков и в его собственном сердце. Счастлив он в том, что не только стал монахом, священником, наконец, епископом, а в том, что продолжил то великое дело служения Церкви, служения людям, служения Богу, которое и может для человека составлять действительное духовное счастье. Среди удивительных откровений, с которыми мы можем познакомиться из его воспоминаний, мне прежде всего вспоминается его выбор. В ту ночь, когда был арестован его отец, он, еще мальчик, сказал себе: я буду монахом. И, как потом он сам объяснил, это решение было принято именно под воздействием той трагедии, которую пережила вся семья в момент ареста отца. Он понял, что быть священником в нашей стране в то время было лучше так, чтобы твое служение как можно меньше задевало ближних. Быть может, это было детское или отроческое восприятие мира, восприятие судьбы, но решение, которое было тогда принято, так и осталось записанным на скрижалях сердца и потом осуществилось в его жизни.

Последний раз я встречался с Владыкой в институте, а потом уже в университете транспорта, где он учился, будучи юношей. В МИИТе Владыку очень любили, он был для этого института свой и старался сделать для него всё, что было в его силах. По его благословению и при его непосредственном участии там открыли кафедру теологии, на которой пришлось и мне побывать и выступить вместе с Владыкой на первом кафедральном семинаре. На этот семинар пригласили различных специалистов – богословов, художников, писателей; на нем обсуждались самые животрепещущие проблемы духовной жизни, жизни России, ее истории. Это была моя последняя встреча с Владыкой Питиримом, года за два или полтора до его кончины.

Умер Владыка 4 ноября 2003 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. На его отпевании в Елоховском соборе присутствовало так много духовенства, что мы, молодые священники, пришедшие в самом начале службы, постепенно оказались на периферии, так что мне пришлось стоять около мощей святителя Алексия, то есть довольно далеко от центра храма, где стоял гроб с телом митрополита; и вся служба отпевания, длившаяся несколько часов, проходила в предстоянии сонма духовенства. На отпевании я видел многих людей, которые работали с Владыкой, а среди молящихся, пришедших проститься и поклониться его праху, было очень много лиц, которых никто не знал, поскольку митрополит Питирим был связан с необыкновенно широким кругом российского общества и людей из других стран – это были представители духовного сословия, политики, ученые, деятели искусств – Елоховский собор был полон, как на Пасху…

А познакомился я с митрополитом Питиримом, когда он только что был возведен в сан митрополита. Я тогда работал сторожем московского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, куда митрополит Питирим любил приезжать молиться. Это было уже после 12 часов ночи, и мы, дежурившие внутри храма, вдруг услышали звонок, что бывало крайне редко. Мы подумали, возможно – это хулиганство какое-то или просто кто-то пошалил. Звонок находится на внешней стороне колонны ворот. Мы подбежали к окнам и увидели машину – черную «Волгу» – и две высокие фигуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: