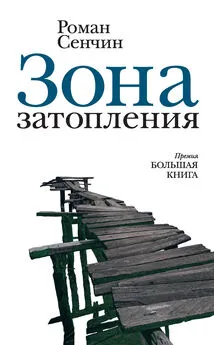

Роман Сенчин - Зона затопления

- Название:Зона затопления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ : Редакция Елены Шубиной

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-089482-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Сенчин - Зона затопления краткое содержание

В новом романе «Зона затопления» жителей старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют в город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится параллели с «Прощанием с Матерой», посвящение Валентину Распутину открывает роман. Люди «зоны» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют. Два мира: уходящая под воду Атлантида народной жизни и бездушная машина новой бюрократии…

Зона затопления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Чего?

– Человек здесь еще был, – отчетливей повторил Дмитрий.

– А, он всё… ушел. Забудь про него… Спички-то есть? Держи тогда.

Надо было сказать про пилы, про вещи в подсобке, про пять кулей картошки, про то, что сегодня, прямо сегодня, скорее всего, из города приедут машины. Но Дмитрий не мог – больно было говорить, да и бессмысленно. Их не убедишь.

Голова кружилась, земля под ногами плыла и словно обрывалась… Сделать вид, что сознание потерял? Может, это спасет, а может, испугаются и бросят в огонь.

– Мы машину возьмем. Потом найдешь… Травмы сам получил. Так? – говорил Толстый. – Паспорт и телефон вернем сейчас… Мы не бандюганы какие… Надо так – поучили. Чиркай давай, и – разбежимся.

Спичка зажглась легко. Дмитрий подержал ее меж пальцев, глядя на это слабое оранжевато-синее, красивое перышко, а потом бросил на стену.

Бензин ухнул, пламя разбежалось по доскам.

Глава девятая

Служебная информация

Ни в какой «Вернисаж» Ольга не перешла. Осталась в медленно, но необратимо гибнущем «Голосе рабочего». Муж после того разговора на кухне несколько раз намекал: надо бы воплощать в жизнь, о чем тогда договорились. Ольга отвечала на эти намеки рассказами, что где происходит, сколько повсюду несправедливости, нарушений, откровенного воровства. Муж мрачно кивал.

В командировки, правда, ездить перестала, больше времени стала проводить с дочкой, чаще работала дома. Тем более что написать что-то серьезное в узком кабинете, где сидят спина к спине четверо сотрудниц, было невозможно. Главред понимал это и не возражал против удалёнки.

Проводив дочку в школу, Ольга включала компьютер и погружалась в чужие беды и горести, которыми были переполнены социальные сети, ее личная и редакционная почты.

Людей выселяли из их квартир за долги ЖКХ в общежития, обманывали при покупке и продаже жилья, увольняли с работы по прихоти начальства; родители не могли устроить детей в сады; проваливались тротуары, взрывался газ, горели дома, обваливались стены, лопались и лопались трубы… Казалось, весь их почти миллионный город состоит из сплошь несчастных людей. Но стоило выйти на улицу, оглянуться, и это чувство исчезало: Ольга видела людей деловитых, у многих – улыбки; дома стояли надежно, асфальт на тротуарах лежал крепко, в ближайшем детском саду весело играли детишки. И крики отчаяния в компьютере представлялись ненастоящими, придуманными, вброшенными туда, чтобы посеять панику, лишить сил и энергии жить…

Ольга списывалась с теми, у кого беда, встречалась, расспрашивала, старалась увидеть своими глазами, убедиться… Попавших в беду были сотни и сотни, но среди десятков тысяч более или менее благополучных они оставались неприметны.

И город с каждым годом становился ярче, выше, современнее. Трудно было поверить, что покрытые декоративной обшивкой стены гнилы, под асфальтом – ржавые трубы, что вот здесь, в этом переулке, стоит общага, куда набивают тех, кто не смог оплачивать коммунальные услуги, а вот здесь, за этими окнами, лезет в петлю отец семейства, увязнувший в трясине долгов по кредитам…

Да, эти сотни и сотни были растворены в десятках тысяч, но они существовали, и их становилось все больше. Любой мог оказаться в числе этих сотен и сотен, и об этом Ольга писала свои статьи. О том, что никто по-настоящему не застрахован, не защищен.

«Голос рабочего» погибал, надеяться было уже не на что, и Андрей Иванович, главред, даже самые острые статьи Ольги ставил в номер без обсуждений и сомнений. «Хлопнем дверью посильней», – часто повторял он в последнее время.

Событий за пределами города Ольга старалась не касаться. Во-первых, не могла убедиться, а писать со слов было рискованно – наговорить могли такое, что потом по судам затаскают. А во-вторых, бороться за справедливость по всему огромному краю невозможно, лучше сосредоточиться на его столице. Станет лучше в столице, может, изменится ситуация и в районах…

Но много часов тратила она на чтение писем, сайтов провинциальных газет, материалов своих коллег, документов, распоряжений администраций… Следила и за происходящим в Кутайском районе.

Новости оттуда приходили по большей части неутешительные, а то и дикие. Многому не хотелось верить – казалось, что это сплетни, пугалки, чья-то действительно подрывная деятельность, о которой в последнее время стали говорить на самом верху… Но многое, очень многое подтверждалось.

«Совершенно точно знаю, что в с. Усово затопили кладбище. Там родственники проводили эксгумацию, но осталось много безродных могил, и они теперь под водой. Также затопили скотомогильник (возможно, с сибирской язвой) метрах в 500–600 к югу от кладбища. Почему “возможно”? Потому что я мясо мертвых коров на экспертизу не брал, но как закапывали падшее стадо, помню отлично».

«А у нас скотомогильник покрыли бетоном. Всё по технологии. А потом стали уточнять место, оказалось, что на километр ошиблись!»

«По мнению ученых-сейсмологов, в районе створа ГЭС находится соленасыщенный порог. В течение двух лет Центр геодинамики и сейсмостойкого строительства пытается убедить заказчиков пробурить скважину, чтобы проверить данные геофизическими методами, а не косвенными. Но заказчики от этого под разными предлогами уклоняются. Если соль находится на глубине трехсот – пятисот метров, то это относительно безопасно – по существующим разломам она долго будет размываться. Если же это около ста метров, то вода при уровне ее в водохранилище свыше ста метров и при давлении в восемь атмосфер начнет проникать в природные разломы и трещины, размывая соль. Через пять-десять лет плотина начнет проседать».

«В 1975 году крайисполком выявил в Кутайском районе 37 объектов, которые планировалось перенести в Колпинск, где хотели создать историко-этнографический музей под открытым небом. Пока разрабатывали проект, наступили новые времена, и процесс остановился. В 2005 году провели инвентаризацию, и оказалось, что сохранилось лишь пять объектов. Пока они ждали переезда, из пяти осталось два. Сколько же памятников деревянного зодчества все же переедут из зоны затопления?»

«Далеко не все захоронения перенесены. А хоронили людей до самого недавнего времени. Мы пишем письма в “РусГидро”, указываем, что по Федеральному закону “О погребении и похоронном деле” землю, где были кладбища, нельзя использовать еще двадцать лет. Недавно получили ответ. По мнению юристов корпорации, водохранилище – это не использование территории. Может быть, это и по букве, но точно не по духу закона. Очень обидно за тех, кто так любил эту землю, лег в нее, а теперь может стать источником многих несчастий. Ведь любое захоронение при затоплении несет серьезные экологические риски: от различных вирусов, многие из которых живут чрезвычайно долго, до токсинов вроде трупного яда».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Сенчин - Квартирантка с двумя детьми [сборник]](/books/1091386/roman-senchin-kvartirantka-s-dvumya-detmi-sbornik.webp)