Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Название:Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:9785996520732

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века краткое содержание

Она охватывает в общей сложности почти 20 стран, в том числе Италию, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, США, Австрию, Швейцарию и Россию, которые оказали наиболее важное влияние на становление института страхования в мире и его эволюцию.

Текст книги основан на огромном массиве документов, содержит многочисленные ссылки на работы сотен авторов.

Книга будет интересна специалистам страхового дела, студентам экономических, финансовых и юридических ВУЗов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей.

The book tells about the history of insurance and reinsurance, from the ancient times to the end of the 20

It covers a total of almost 20 countries, including Italy, Great Britain, Germany, France, the Netherlands, the USA, Austria, Switzerland and Russia, which have had the most important influence on the formation of the insurance institution in the world and its evolution.

The text of the book is based on a huge array of documents, contains numerous references to the works of hundreds of authors.

The book will be of interest to insurance specialists, students of economic, financial and legal universities, as well as a wide range of readers interested in history.

Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ливий утверждает, что некоторые купцы, которым была обещана компенсация, пытались обмануть правительство путем сфабрикования счетов по кораблекрушениям и убыткам, которые никогда не происходили, и по его мнению по этим притворным убыткам купцы надеялись по специальному соглашению с правительством на денежное возмещение. Ясно, что на такую компенсацию, даже если убытки были надуманными, могли претендовать только судовладельцы и собственники товаров.

Что касается отрывка из Светония касательно императора Клавдия, он требует также небольшого комментария. Из него не следует, что Клавдий планировал покупать зерно. Оно должно было импортироваться на общий рынок Рима для последующей продажи его обитателям, а поддержка императором купцов состояла исключительно в том, чтобы выплатить возмещение, если зерно погибнет во время морской перевозки, и некую фискированную правительственную премию в случае благополучной доставки этого товара [119] См. Duer John. The Law and Practice of Marine Insurance, New-York: John S. Voorhies, 1845, Vol. I. Р. 17.

.

В целом вывод выглядит бесспорным, что в ситуациях, упомянутых Ливием и Светонием купцы являлись владельцами перевозимого груза, и в каждом случае оставались ими как во время транспортировки, так и до момента доставки. Поэтому в каждом случае император являлся страховщиком купца. Он брал на себя все риски во время рейсов, исходя из общественной пользы в случае благополучного завершения перевозки. Возражение по поводу того, что императору не платилась премия, вряд ли заслуживает внимания, поскольку речь идет не о классическом страховании, а о протостраховании, когда еще принцип возмездности не сформировался в качестве конститутивного для договора страхования. Кроме того, власти получали «выгоду» в виде пользы для общества. Наконец, если бы риски транспортировки были возложены на купцов, стоимость рисков, как они их оценивали, была бы, несомненно, добавлена к запрашиваемой ими цене. Если товары перевозятся морем, страхование, оплачена ли премия или нет, или, другими словами, когда возникает справедливая компенсация, всегда представляет собой составную часть цены возмещения, также и фрахт является составной частью этой цены, даже тогда, когда грузовладелец является и судовладельцем. Правда в том, что исторические факты, доказывающие страхование со стороны государства, недостаточны для свидетельства того, что морское страхование было известно как частный договор: но поскольку они [факты] говорят о нежелании купцов отправлять свое имущество в опасные рейсы без гарантии возмещения, свидетельства допускают вероятность того, что, будучи склонными получать большую прибыль, купцы участвуют в рейсах, в которых правительство не заинтересовано, и заключают договоры с частными лицами, поскольку они привыкли рассчитывать на соответствующую компенсацию.

Если морское страхование было известно во времена Юстиниана, это знание и его использование, вероятно, ограничивалось пределами морских городов империи, и это страхование существовало в каждом из них, не в силу какого-либо позитивного права, а как местный обычай. Это была практика купцов, и все вопросы, связанные со страхованием, были определены либо самими купцами, либо местными трибуналами.

Обращение к Риму не было необходимо, когда единственной гарантией могло быть страхование. Если страхование и практиковалось, оно осуществлялось в древние времена либо в форме взаимной гарантии объединившихся торговцев, либо путем распределения бремени среди нескольких лиц, каждый из которых становился ответственным за умеренную часть страховой суммы, и поэтому купец, как правило, заключал страхование без особых проблем в месте своего проживания. Таким образом, морское страхование, сохранявшее изначальную форму торгового обычая, продолжало оставаться незнакомым для законов Рима, в то время как морские займы были приняты и затем защищены законами.

Поэтому неправильно делать вывод на основании «молчания Римского права» о том, что морское страхование не было известно в то время. Составители Кодекса Юстиниана не намеревались включить в свои труды всё морское право, которое действовало на тот момент, и поэтому страхование могло быть пропущено по тем же причинам, которые привели к исключению других отраслей коммерческого права. На самом деле, другие законы морского права, кроме тех, которые относились к морским займам, можно обнаружить под разными названиями в нескольких трудах, как в Пандектах, так и в Кодексе.

К этому следует добавить тот факт, который бесспорно установлен исторической наукой, что трибуналы Рима достаточно активно использовали при разрешении конкретных споров законы острова Родос. Эти закона и в первых решениях Октавиана Августа (Octavianus Augustus).

Octavianus Augustus

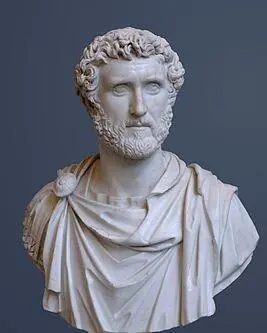

В последующие годы решения Августа были подтверждены и продлены Антонином Пием, правившим в Риме c 10 июля 138 года по 7 марта 161 года.

Антонин Пий

Указ этого императора конечно же отличается по форме от современных законов, но поскольку он необычайно краток и представляет собой замечательный образец стиля, в котором властители мира привыкли обращаться к своим подданным, приведем его с переводом с латинского языка: «Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris: lege id Rhodia, quæ de rebus nauticis præscripta est, judicetur, quatenus nulla nostrarum legume adversatur. Hoc idem Divis quoque Augustus judicavit» — « Земля находится в моем владении, и моря также принадлежат мне по праву. Пусть дело рассудит закон Родоса в части морских дел, положения которого я предписываю соблюдать в будущем во всех случаях, когда он не противоречит законам Рима. Такое же решение было официально принято святым Августом» [120] Цит. по кн. Duer John. The Law and Practice of Marine Insurance, New-York: John S. Voorhies, 1845, Vol. I. Р. 24–25.

.

Итальянский юрист Д. Адзуни (Azuni) также утверждал, что в соответствии с указаниями Августа, отраженными в 9-ом Законе Дигеста, по всем морским вопросам римляне обязаны были придерживаться законов Родоса, если не существовало какого-либо иного закона, регулирующего предмет спора [121] См. Azuni Domenico Alberto. The Maritime Law of Europe, New-York: G. Forman, 1806, vol. 1. Р. 271–2.

.

Соответствующий указ Антонина был вновь издан Юстинианом. Он включен в Пандекты. Затем Юстиниан по примеру своих предшественников подтвердил действие законов Родоса и потребовал, чтобы им следовали во всех случаях, кроме тех, которые были обусловлены в его собственных законах. Поэтому по большинству интересующих нас в рамках этого исследования вопросов, включая особо важные, законы Юстиниана молчат. Безусловно, имело бы смысл обстоятельно рассмотреть законы Родоса. Именно там мы должны были бы искать свидетельства существования страхования, поскольку, если и имело место какое-либо правовое регулирования договора страхования, то оно должно быть именно в законах Родоса, а не в Кодексе Юстиниана. К сожалению, сегодня нельзя провести необходимое исследование, т. к. законы Родоса до нас не дошли. Однако от этого наши ранее высказанные суждения относительно того, что при развитой морской торговле жители Родоса не могли не знать простейшие способы финансовой защиты от морских рисков, основной формой которой наряду с договором бодмереи служит страхование, а точнее в тот период времени — протострахование, остаются в силе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)