Ольга Югова - Воспоминания Ольги Владимировны Поповой. Часть II

- Название:Воспоминания Ольги Владимировны Поповой. Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005640796

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Югова - Воспоминания Ольги Владимировны Поповой. Часть II краткое содержание

Воспоминания Ольги Владимировны Поповой. Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

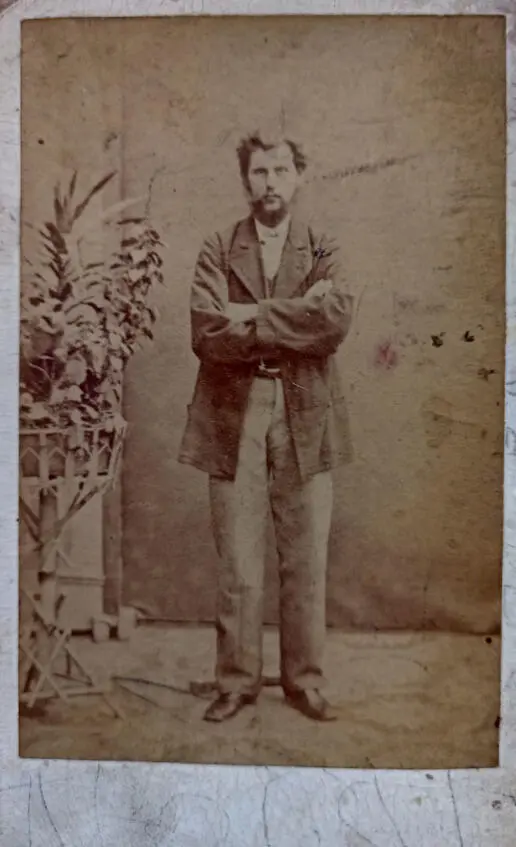

Василий Андреевич Попов в молодости

После такой бумажки начальник дороги уволил в первую очередь самого Василия Андреевича, а с ним и всех указанных врачей и фельдшеров. Но тут поднялась в защиту Василия Андреевича – кто бы вы думали? Ведь не угадаете, кто бы ни стал читать эти мои воспоминания – ни внучки, ни правнучки, ни посторонние люди, никто не угадает.

А ларчик вот как открывался: Василий Андреевич рос в очень тяжелых условиях. Отец его был пьяница, не помню, то ли столяр, то ли плотник, вообще работал вне какой-либо организации. Дома Василий Андреевич старался бывать поменьше, спасался все больше в церкви. У него был прекрасный слух и хороший дискант. Постоянно бывая в церкви, он прекрасно усвоил церковное пение и «примкнул» к церковному хору. Вскоре регент обратил на него внимание, так как из-за красоты, звучности его дисканта хор очень выиграл, церковь, в которой он пел, даже вроде как прославилась своим хором. В нее даже заглянул какой-то архиерей, особый любитель церковного пения, и вместе с попами этой церкви выяснили, что за мальчонка примазался к хору. Узнав о его тяжелом семейном положении, они сразу столковались с его матерью, что берут ее сына на свое попечение. Отдали его в духовную семинарию. Не знаю, какую фамилию он носил до семинарии, но в семинарии ему дали фамилию «Попов», так как его к ним привели попы, и вообще, за его спиной никого, кроме попов, не было.

Семинарский церковный хор тоже остался доволен таким дискантом, который с годами превратился в тенорок, в котором ничего выдающегося не было, но зато Василий Андреевич под руководством специалистов усвоил все тонкости постановки церковного пения, изучил все, что вообще было создано для исполнения в церкви – всякие праздничные хоры и с участием солистов, и церковные специальные «концерты» – словом, из семинарии он вышел образцовым хорошо обученным специалистом-регентом. В Духовную Академию он не пожелал, а поступил в университет на медицинский факультет. Попы, воспитавшие его, было разочаровались, но когда он прославил университетский церковный хор, сложили гнев на милость и решили удержать его «в лоне» церкви. И удержали. Врач из него получился неплохой, а регент он был выдающийся, так что постоянно вращался среди «церковных работников», если можно так выразиться, и был у них прямо-таки «нарасхват». Все церкви стремились заманить к себе его с его хором. Во-первых, хор был действительно хорош, он привлекал в церковь людей, а люди ведь несли с собой деньги – кто свечку купит, кто пятак на тарелочку положит, а кто и молебен закажет, кто крестины, кто свадьбу, кто похороны; а главное еще и то, что Василий Андреевич был на свой образец очень принципиальный человек: он ни гроша не брал за хор и вообще не признавал оплаты за церковную «работу». Он считал, что церковь существует только «для души», что делать из нее для себя источник дохода и грешно и вообще не этично. И в хор к себе он набирал только любителей церковного пения.

Между прочим, на этой почве получился несколько комичный момент: некоторые «оборотистые» люди, желая устроиться на хорошую работу, принимали вид больших любителей церкви и церковного пения и, если у них были голоса, слух и какие-нибудь способности к пению, они попадали к нему в хор, он к ним привыкал, привязывался, начинал «болеть» за их невзгоды и, конечно, устраивал на хорошую работу, так как «связи» у него имелись, часто даже опять-таки благодаря церкви. Вообще, его нетрудно было «обвести вокруг пальца», и многие этим пользовались. Даже попробовал это и его собственный сын – Петя.

Не знаю уж, откуда, возможно, от матери, у Пети была тяга к деньгам. В семье Поповых это качество вообще отсутствовало, братья Поповы все были нерасчетливы. Так Петя примерно с 3-го – 4-го класса гимназии стал обнаруживать тягу к церкви. Ни слуха, ничего похожего на голос и музыкальность у него и в помине не было, так что в хор отец его никак не мог взять, и они вышли из положения таким образом: Петя взял на себя роль «церковного прислужника» и с ультраблагочестивым выражением лица ходил по церкви в парчовом стихаре, поправляя оплывавшие перед образами свечи, собирал с молящихся пятаки, обходя их по всей церкви со специальной тарелочкой, покрытой парчовой «салфеточкой». Эти «сборы» попы после службы ссыпали в специальную запертую кружку, и через определенные промежутки времени делили между собой и остальными «служителями», причем Василий Андреевич просил Петю в этот дележ не включать, он хотел, чтобы Петя работал в церкви «для души».

Попы всячески привечали расторопного Петю, ласкали его, угощали в алтаре свежими просфорами с так называемой «теплотой», которой причастники запивали причастие. Теплота эта была разбавленное водой красное вино, несколько подслащенное сахаром. Или на самом деле церковный причт не замечал, что Петя смахивал себе в карман не один пятак с тарелочки; скорее всего они просто смотрели на это сквозь пальцы, чтобы не наделать шума. Но однажды братья Поповы поймали его, отобрали пятаки и пригрозили, что скажут об этом отцу. Петя выл и умолял не доводить дела до отца, обещал, что «больше не будет». Андрюша и Володя и сами не хотели в доме скандала, поэтому согласились на том, что Петя сам вернет деньги попам и попросит прощения. Так и сделали. Но после этого у Пети пропал всякий интерес к церкви. Под разными предлогами – отсутствие времени, много задали на дом, недомогание и т. п. – ему удалось отделаться от титула церковного служки, и он с полным удовольствием стал в свободное время бегать и играть с ребятами на улице.

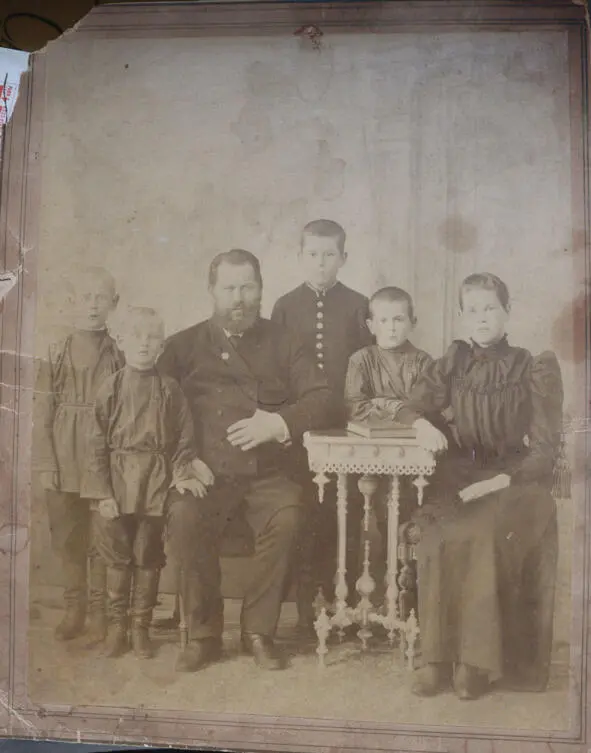

Василий Андреевич Попов с детьми. Слева направо: Андрюша, Петя, Алеша, Сережа, Наташа

Я несколько отвлеклась от темы – от увольнения Василия Андреевича с работы. Тут за него вступилось все духовенство. Дело-то происходило уже в годы реакции. Попы подняли на ноги всё и вся, дошли до самого митрополита и сумели доказать, что начальник дороги чуть ли не безбожник, а Василий Андреевич никогда никаких «вольнодумных» идей не имел, и увольнять его верх несправедливости, и т. д. и т. д. В общем, духовенство так насело на министерство, чуть что до царя не довели это дело, и министерство приняло срочные меры. Василий Андреевич сам не пожелал восстанавливаться в должности старшего врача. После всего пережитого он не чувствовал себя в силах с прежней энергией вести эту работу, опять встречаться с теми же людьми, без конца вести на эту тему разговоры и т. д. Ему хотелось выбраться из Томска в Челябинск, где у него был трехкомнатный домик. Поэтому, когда ему предложили просто остаться на работе железнодорожного врача и указать, в каком районе он пожелает работать, он и указал Челябинск. Получил туда назначение и переехал доживать век в свой челябинский домик. Железнодорожная больница помещалась рядом с его домом, так что и на работу ходить было близко. Участок при доме у него был большой, Феня развела там огород, завела корову, кур, большое хозяйство. Конечно, зажили они неплохо, но на нас всех это отразилось основательно: вместо 600 р. зарплаты в месяц, Василий Андреевич стал получать всего 100 р., и уже не мог посылать денег своим сыновьям. Надо было нам всем подумать о том, как встать на собственные ноги. Алеша-то (старший сын) сразу вышел из положения: пошел работать в капеллу Завадского аккомпаниатором и вторым дирижером и хормейстером, и поехал с ним и его капеллой по всей Руси великой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: