Владимир Печенкин - Самоцветы: от легенд к истории

- Название:Самоцветы: от легенд к истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005629272

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Печенкин - Самоцветы: от легенд к истории краткое содержание

Самоцветы: от легенд к истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

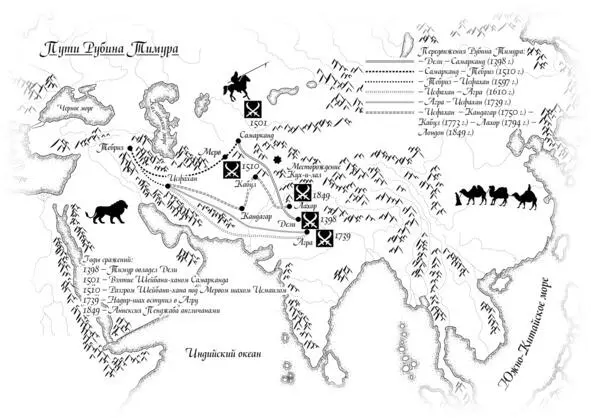

Джехангира сменил сын – Джахан-Шах (Повелитель вселенной). Восшествие на престол сынок ознаменовал казнью родных братьев и племянников: чем меньше претендентов на трон – тем спокойнее сон правителя. Потомкам, однако, он запомнился не как тиран, а как тонкая любящая натура. После смерти жены по велению Джахан-Шаха в Агре был воздвигнут белоснежный мавзолей – Тадж-Махал – одно из чудес света.

В минуты, свободные от государственных дел, шах уединялся в придворной мастерской и занимался огранкой самоцветов. Может быть, он собственноручно выбрал и отполировал одну из граней на «Рубине Тимура», где сейчас красуется каллиграфическая надпись на фарси «Сахибкиран Сани, 1038» (1628). «Сахибкиран Второй» назвался Джахан-Шах, увековечивая себя на камне, который раньше принадлежал его предку Тимуру.

Казнив при восшествии на трон всех родственников по мужской линии, Джахан-Шах думал, что обезопасил свою драгоценную жизнь, но просчитался. Незаметно подросли четверо сыновей-наследников и, когда достигли юношеского возраста, то, как и отец, возжелали стать потрясателями вселенной. В результате в 1658 году один из них – Аламгир (Завоеватель мира) взял верх. Остальных по установившейся семейной традиции – казнил, правда, с отцом поступил милостиво: заточил в крепость в городе Агра. Из окон своего узилища свергнутый Джахан-Шах восемь лет, до самой смерти, мог любоваться мавзолеем Тадж-Махал, где покоилась его жена и где потом будет похоронен он сам.

Аламгир завладел сокровищницей отца, и уже в 1659 году на «Рубине Тимура» появилась очередная надпись: «Шах Аламгир, 1070». Заняв Павлиний трон, Аламгир принял имя Аурангзеб (Украшение трона).

После смерти Украшателя трона держава Великих Моголов потеряла былую мощь и величие. Соседи отхватывали от нее лакомые куски: в один прекрасный день под властью Бабуридов осталась только Северо-Западная Индия и Юго-Восточный Афганистан. В это смутное время только предпоследний правитель династии оставил на камне свое имя: «Падишах Гази-Махамед Фарук Сийяр, 1125» (1713).

Вскоре в Северную Индию вторгся удачливый завоеватель Надир-шах. В ходе двухлетней войны он окончательно разгромил государство Великих Моголов. Взяв в 1739 году столицу Джахан-Абад, он захватил колоссальную добычу. Из сокровищницы и царских дворцов одних только самоцветов – алмазов, рубинов, изумрудов – было вывезено шестьдесят ящиков, среди трофеев был и «Рубин Тимура». Спустя полтора столетия самоцвет снова оказался в столице Персии. Правитель повелел вырезать на одной из граней камня длинный текст, удостоверяющий, что самоцвет когда-то принадлежал Тимуру: «Это рубин из двадцати тысяч подлинных драгоценностей царя царей султана Сахибкирана, попавший в Исфахан в году 1153 из сокровищницы Индустана».

Империя Надир-шаха стала разваливаться еще при его жизни. Заговоры феодалов следовали один за другим. Во время одного из них Надир-шаха зарезали. Вновь началась борьба за власть. В сумятице дворцовых переворотов из сокровищницы исчезла часть драгоценностей, в том числе пропал и «Рубин Тимура». Позже выяснилось, что его похитил афганец Ахмад Абд-Али, который после безуспешной попытки захватить трон был вынужден бежать в Кандагар, куда вывез и наворованные сокровища. Пользуясь слабостью Индии и Персии, он основал королевскую династию в Афганистане и принял имя Дурр-и-Дауран (Жемчужина века). Ему камень обязан своей последней надписью «Ахмад-шах-Дурр-и-Дауран, 1168» (1754).

После его смерти казну унаследовал сын Тимур. Он перенес столицу Афганистана в Кабул и перевез туда казну. Тимур содержал приличный гарем, и после его смерти борьбу за наследство начали двадцать три сына. Борьба с переменным успехом продолжалась двадцать лет. Наконец один из братьев, прихватив сокровища, бежал в Лахор к правителю Пенджаба, у которого просил, как сказали бы сейчас, политического убежища. Раджа Ранджит Сингх принял его с распростертыми объятиями, но за гостеприимство попросил уступить все драгоценности, в том числе и «Рубин Тимура».

В 1849 году англичане под флагом Ост-Индийской торговой компании аннексировали Пенджаб, а драгоценности приватизировали. Добыча была столь велика, что не хватило времени на ее тщательное изучение. «Рубин Тимура» наряду с другими самоцветами упаковали в ящик и отправили тихоходным почтовым пакетботом в Лондон. Прежними хозяевами в Пенджабе «рубин» наряду с другими камнями был вставлен в ожерелье, поэтому, когда в Лондоне в 1851 году проходила Большая выставка, где демонстрировались наиболее ценные камни английской короны, он без названия был внесен в официальный каталог под следующей записью: «Короткое ожерелье из четырех очень крупных шпинель-рубинов». И камень, и связанная с ним длинная романтическая история пребывали в забвении еще шестьдесят лет, пока в 1912 году он не был опознан по форме индийской огранки и сохранившимся на нем письменам.

Рубин Тимура настолько «засекреченный» самоцвет, что официально посмотреть на него можно только на сайте королевских коллекций (The Royal Collection). Вероятно, хозяева опасаются, что эту шпинель зрители сотрут глазами.

Кстати, кто сегодня владеет этим самоцветом, достоверно не известно.

В интернете полно изображений британских коронованных особ, щеголяющих в диадемах, коронах, колье, имеющих большую ценность, причем не только историческую. Но Рубин Тимура они никогда не носят.

Камень хранится в Индийской комнате Букингемского дворца, вставленный в ожерелье https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/victoria-albert-art-love/the-queens-gallery-buckingham-palace/the-timur-ruby-necklaceи принадлежит лично правящей королеве.

Пресс-служба королевского двора утверждает, что царственные особы не надевают этот самоцвет якобы из-за того, что боятся обидеть чувства индийцев, ранее им владевших. Тем не менее «Кох-и-Нор» и другие драгоценности, прихваченные в свое время в Индии, англичане используют без стеснения.

Может быть секрет в другом?

На выставке в Кремле «Индия: Драгоценности, покорившие мир» (2014 год) «Рубин Тимура» выставлялся без оправы: https://www.tvc.ru/news/show/id/36894, при этом на сопровождающей этикетке отмечалось, что этот экспонат из коллекции Аль-Сабах, Кувейт.

Так что вопрос о владельце самоцвета открыт.

Несокрушимые грани

Биография алмазов столь же богата и многогранна, как игра света на его гранях.

Гюнтер ВермушИз всех драгоценных камней, пожалуй, именно алмаз окутан наибольшим покровом тайн, мистики, легенд и обильнее всего полит кровью.

Эти «свойства» алмаза очень любят использовать литераторы. Завязка романа Уилки Коллинза «Лунный камень» начинается с художественного пересказа легендарной истории алмаза Орлов: во время штурма индийского города Серингапатам британские солдаты врываются в храм, где убивают жрецов, и изо лба статуи идола извлекают редкостный алмаз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: