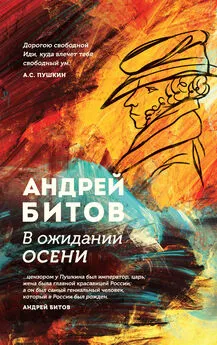

Андрей Битов - В ожидании осени

- Название:В ожидании осени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-106438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Битов - В ожидании осени краткое содержание

Битов анализирует Пушкинские тексты с точки зрения его стремления выполнить свою творческую миссию. По мнению Битова, идея и необходимость написать все задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 1824-му году. Что следующие 12 лет, вплоть до своей гибели, он последовательно и реализовывал, отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и везде достигая вершины. Побег от всего и всех ради творческой реализации и внутренней свободы – это было свойственно и самому Битову.

В ожидании осени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Какой частью Пушкин вошел в Евгения Онегина? Неизвестно. Какой частью он вошел в Татьяну? Тоже неизвестно. Это очень меткое, безревностное замечание, наблюдение поэта, пусть невеликого, но поэта и друга, за другом и великим поэтом.

И тогда неожиданно становится понятным стихотворение «Труд», которое написано, по-видимому, по окончании «Евгения Онегина» в первую Болдинскую осень, странное стихотворение – гекзаметрическое, неровное, квадратное:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Это удивительный стишок, он зависает как-то вне размеров, вне всего, но это, конечно, памятник завершению «Евгения Онегина» и расставанию с Татьяной, то есть в каком-то смысле расставанию с самим собой.

Я не знаю, в какой последовательности доходили до Кюхельбекера главы «Евгения Онегина», но, по-видимому, этого стихотворения он мог уже и не знать. Стихотворение 30-го года, а Пушкин отсылал не всё, и такой стишок мог остаться неопубликованным. Даже, скорее всего, неопубликованным и был: Пушкин не мог придать большого значения вот такому полугекзаметрическому стихотворению. Но оно очень личное, дневниковое – это факт.

И тут труд – это именно расставание. И расставание именно с Татьяной. Так мне кажется. Расставание с этой второй своей частью. И это есть – еще один диалог, диалог с той несуществующей в «золотом веке» Женщиной, с которой Пушкин мог бы сам себя соотносить. Только Татьяна могла бы быть с ним вровень.

Ему пришлось ее выдумать как своего собеседника. Так он, может, и Наталью Николаевну во многом выдумал. Я, кстати, – это мое убеждение, ни на чем не основанное, – думаю, что Сократ, конечно, придуманная Платоном фигура, а не реальная. Поэтому это первое настоящее прозаическое произведение, где присутствует герой.

Герой очень нужен автору. Автор – это эго. А в то же время и не он. То есть ответственность автор за героя не несет. Эта игра в героя и в автора, она двусторонняя, обоюдоострая. Часть отдается герою, часть отдается автору, и кто об кого обрежется, это еще неизвестно. Можно спихнуть свои недостатки на собственного героя, можно наградить его теми достоинствами, которыми сам не обладаешь. Такого рода творчество – это фантомная игра, игра в фантомы. И поскольку Пушкин – типичный близнец и их все равно двое, ему не так сложно было раздваиваться на мужскую и женскую части.

Мне кажется, не имеет смысла искать другой прообраз, не надо гадать, что за тени там стоят в вычеркнутом воспоминании 28-го года. Замечательно сливаются эти стихи по размеру с «Медным всадником», который написан позднее. Можно прямо сравнить:

Город пышный, город бедный,

Дух неволи, стройный вид,

Свод небес зелено-бледный,

Скука, холод и гранит.

Гениальные совершенно строчки! И как же они переходят в совершенно не «Медного всадника», потому что они так контрастируют с торжественным вступлением, но зато и продолжают по размеру и даже по заимствованию метафор «Воспоминание»:

Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья…

«Город пышный, город бедный» и «Дух неволи, стройный вид» – «Когда для смертного умолкнет шумный день» – это один ряд, один строй, один общий образ. А это стихотворение очень важное для 28-го года, потому что, по-видимому, одно из другого вытекало. И там очень много вычеркнутых строф. Например:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,

В безумстве гибельной свободы,

В неволе, бедности, изгнании, в степях

Мои утраченные годы…

Эта строфа вычеркнута целиком. А это довольно-таки важная строфа, и убирается она то ли из-за «безумства гибельной свободы», то ли из-за того, что это слишком впрямую было сказано. Но продолжение-то удивительное: «Но строк печальных не смываю…» Продолжение было опубликовано уже чуть ли не в 60-е, наверное, годы:

И нет отрады мне – и тихо предо мной

Встают два призрака младые,

Две тени милые, – два данные судьбой

Мне ангела во дни былые;

Но оба с крыльями и с пламенным мечом.

И стерегут… и мстят мне оба.

И оба говорят мне мертвым языком

О тайнах счастия и гроба.

Это надо иметь смелость выбросить такого качества строки, потому что они очень лично указывают на какие-то два адреса. Никто не может уже разгадать, кто таится под этими двумя адресами, кто сошелся в Татьяне.

Но на самом деле Кюхельбекер, по-моему, прав.

Екатерина могла бы претендовать на роль Великой Женщины, она была все-таки до и хоть и пыталась вырастить век Просвещения, не дорастила его, вырастив лишь целый ряд замечательных вельмож и замечательных литераторов. Но все же не Пушкина. Это не «золотой век.» Это все что-то такое более мамонтообразное: Державин, Карамзин даже, которого Пушкин чтил и которому очень обязан, и даже дедушка Крылов, про которого он сказал: «Вот единственный, коего слог русский». Это даже и не Барков, на которого он тоже ссылается. Это действительно XVIII век. А Пушкин только «успел родиться в XVIII веке».

Филарет же – фигура вполне другой, уже Пушкинской эпохи. И Пушкин дальше пишет:

Но и тогда струны лукавой

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.

Что это такое? Это, конечно же, он слышал какую-то из проповедей – я иначе не могу это истолковать. И к тому же эта знаменитая молитва Филарета, которую я лично очень люблю, она уже существовала: «Господи, Ты один знаешь, что мне надо. Ты паче меня умеешь любить меня. Подыми и низвергни по усмотрению Твоему. Я лишь предстою перед Тобою, сердце мое разверсто. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Конечно же, это не могло не произвести впечатления на Пушкина – это очень сильные слова, достойные любых стихов, любых поэтов, Самого Господа. «Научи меня молиться. Сам во мне молись», – после таких слов Филарет безусловно достоин был серьезного ответа Пушкина.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.

И тут же присутствует серафим, который возникает лишь дважды во всем творчестве Пушкина – в «Пророке» (1826) и здесь: «И внемлет арфе серафима в священном ужасе поэт». А следом идет:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: