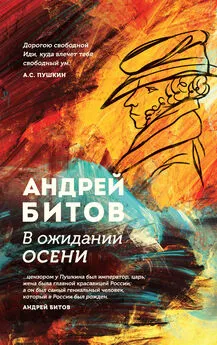

Андрей Битов - В ожидании осени

- Название:В ожидании осени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-106438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Битов - В ожидании осени краткое содержание

Битов анализирует Пушкинские тексты с точки зрения его стремления выполнить свою творческую миссию. По мнению Битова, идея и необходимость написать все задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 1824-му году. Что следующие 12 лет, вплоть до своей гибели, он последовательно и реализовывал, отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и везде достигая вершины. Побег от всего и всех ради творческой реализации и внутренней свободы – это было свойственно и самому Битову.

В ожидании осени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэт, не дорожи любовию народной —

Восторженных похвал пройдет минутный шум.

Услышишь шум глупца и смех толпы холодной,

Но ты останься горд, спокоен и угрюм.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной

Иди, куда ведет тебя свободный <���дух> ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Дело в том, что тут понятие свободы наконец звучит откровенно в том смысле, в котором Пушкин и понимал свободу, а не в том, в каком его могла понимать толпа или революция. Эта дорога-то всегда свободна, вот в чем все дело, если открыто Небо.

Но это 19 января заставило меня по приезде в Грузию совершить ошибку. Когда я уже там снимался, я почему-то решил, что это неподвижный проект. И это совпадение 19 января с тем 19 января, которое стоит, а у Пушкина не было 19 января, на что мне указала уже после съемок моя дочь, которая меня сопровождала. Все-таки это было 6 января. В этом случае большевики поработали так же, как они поработали со своей астрономической идеей и над гибелью Пушкина, и над рождением Пушкина, передвинув те даты и месяцы, которые он мог воспринимать на протяжении жизни. Ведь человек, даже не будучи мистиком, всегда будет ассоциировать себя с этими числами и с этими месяцами, даже не углубляясь в какие-нибудь зодиаки. Поэтому, кстати, я настаивал, когда попал в жюри Пушкинской премии, чтобы ее отмечали все-таки 26 мая – тогда, когда Пушкин родился, тем более что много стихов – по крайней мере три, как я знаю, – помечались этой датой, в том числе и «Дар напрасный, дар случайный», написанный на день рождения.

Эта ошибка заставила меня совершить досъемку. Я решил, что прошло Крещение, которое было замечательно провести в Грузии, тем более что я и крестился в Грузии и это моя прародина какая-то, как оказалось, и я люблю ее. Так что все мне годилось, кроме того, что я чудовищно, безграмотно ошибся из-за этой пляски дат, из-за которой мы до сих пор Рождество празднуем после Нового года. Это вовсе не мой протест, а та каша, которую заварили этой сменой календаря. А в календарь церковный я не заглянул.

Пушкин раскрывается в любом месте.

Я его раскрыл в двух местах, и он мне столько сразу наговорил!

Набоков хорошо знал Пушкина, судя по комментариям к «Евгению Онегину». Но знал по-своему и для себя. А как можно знать Пушкина иначе? Именно для себя и надо его знать.

У Блока есть замечательное указание на возможность продолжения жизни в Дневнике. Оно мне очень нравится: «как же так эта жизнь кончена, если я еще не выучил «Евгения Онегина» наизусть?» Это трогательное, очень ясное указание, где он видел, где он располагал это произведение.

Но, может, Пушкина и не надо всего знать наизусть? Мне очень нравится, что я могу еще успеть его почитать. На мой взгляд, то, что он открывается в любом месте, – это гораздо больше истина, чем знать всего Пушкина. Состояние единого текста. Я не представляю себе человека, который берет Библию и читает ее подряд, как обычную книгу. Мне кажется, настоящие книги следует читать только таким способом: они должны приходить, уходить и раскрываться в нужном месте, причем только для того, кто этого достоин. Я думаю, что такой способ и называется настоящим чтением.

Чтение, кстати, – от чего корень слова? «Чет – нечет» или «чтить»? Я думаю, «чтить». А чтить можно именно все-таки проникая, а не изучая. Вот и Пушкин как непрерывный текст. Пушкин неразрывен, и в любом месте находишь для себя новое. Это удивительное состояние общего текста доказывается только хронологией, хронологической последовательностью. Тогда рождается состояние потока – как будто полупроводимость языка, проходящая через одну душу, одну личность. В общем, это к физике ближе, к какой-то высшей математике, а даже не к личности. Мы угадываем. Поэтому эта фраза, является ключевой: Пушкин раскрывается в любом месте.

И слово «раскрывается» тоже раскрывается в обеих ипостасях.

Он раскрывается в любом месте – в этом суть Пушкина. Это действительно замечательная истина про него.

Вообще, где начало, где конец – это никогда не ясно, потому что начало может быть концом, а конец – началом.

А пушкинский текст, я настаиваю, является единым текстом от первого слова до последнего. И важна только хронологическая последовательность, которую все-таки надо честно устанавливать, а не фасовать всё по жанрам и периодам.

Это единственный способ познания пушкинского текста – только его последовательность, собственная, которой он и следовал при издании собственных сочинений. И мне при чтении Пушкина пришлось все-таки прийти только к этой последовательности, постепенно наращивая смыслы. Можно наращивать Пушкина с конца, можно наращивать его с начала – для меня это безразлично. И поскольку мы сейчас исследуем якобы последнюю его часть, которая вошла в мой самый переполненный пушкинский том (последняя часть – Пушкин 1836 года, то есть предсмертный), я упираюсь вдруг сразу в Михайловское, которое я тоже разработал.

Между Михайловским и 36-м годом лежат двенадцать лет жизни Пушкина. Может быть, самых плодотворных лет.

Что же он наработал в эти двенадцать лет? Как он пережил этот период от освобождения из ссылок: из южной, из Михайловского, – вплоть до последнего года?

Приближение

У меня был когда-то зарок, что я никогда не буду посещать никаких пенат, никаких памятных мест – ничего. И поэтому никакого Михайловского, никакого Болдино, никакой Ясной Поляны в моей жизни быть не могло. Но, как известно, на то он и зарок, чтобы он когда-то пал. Так что сначала у меня пало Михайловское, потом – Ясная Поляна, а Болдино до сих пор не пало.

И я думал, надо успеть в этой жизни туда попасть, ибо оно ко мне подбиралось много раз. Оно ко мне подбиралось даже больше, чем я к нему.

Первое «Болдино» я написал в 1982 или 1983 году. Глава из моей первой книжки по Пушкину «Предположение жить. 1836» называлась «Болдинская 1836-го», что является абсурдом, потому что такой Болдинской в 36-м году не было.

Тогда уж надо сказать, с каких пор вообще Пушкин для меня начался, потому что когда я оказался в 1999 году в Лос-Анджелесе на праздновании 200-летия Пушкина (там какая-то была тусовка для многоязыких пушкиноведов или пушкинистов, а меня туда пригласили), то, придавленный этими высокоумными мужами и дамами, я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, потому что никогда не был ни филологом, ни пушкиноведом, ни пушкинистом, и этот важный академический тон мне претил. Но я вдруг вспомнил, что в каком-то смысле у меня 50-летний стаж пушкиниста, потому что в первый раз мне поручили доклад по Пушкину еще в школе к 150-летию со дня его рождения. Тогда праздновались два юбилея – 70-летие Сталина и 150-летие Пушкина. Внаглую я объявил себя полувековым пушкинистом среди пушкинистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: