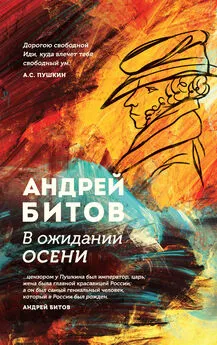

Андрей Битов - В ожидании осени

- Название:В ожидании осени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-106438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Битов - В ожидании осени краткое содержание

Битов анализирует Пушкинские тексты с точки зрения его стремления выполнить свою творческую миссию. По мнению Битова, идея и необходимость написать все задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 1824-му году. Что следующие 12 лет, вплоть до своей гибели, он последовательно и реализовывал, отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и везде достигая вершины. Побег от всего и всех ради творческой реализации и внутренней свободы – это было свойственно и самому Битову.

В ожидании осени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 49-м году я, наверное, не мог отличить Болдино от «Сказки о попе и работнике его Балде» – там Балда, тут Болдино, мне это было более-менее одинаково. Но я добросовестно читал всего Пушкина, пропуская его всего, то есть что мне было не надо, то я и пропустил. Но все-таки прочитал много чего, в том числе, кстати, и какие-то сочинения романного типа в духе Тынянова, который мне тогда нравился, кроме, кстати, начатого им романа «Пушкин», а вот «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» мне тогда понравились.

49-й год был полон событий. Тогда я впервые оказался на Кавказе, и впервые увидел горы, и смотрел на них из той же точки, из которой их видел Пушкин, который, кстати, «Кавказского пленника» тоже написал, не видя Кавказа, а тоже глядя на кое-какие туманные вершины из Минвод, из которых ничего, кроме грязи и пыли, не видно.

Но совершенно не собирался я заниматься Пушкиным. Я увидел горы и заболел ими. И мне стало все ясно про мое будущее, что я буду альпинистом. Я действительно посвятил себя в какой-то мере этому занятию и даже стал еще при жизни Сталина самым молодым альпинистом СССР, но дальше эту карьеру не продолжил. Потом я ее по окончании школы забросил, увлекшись уже нормальными человеческими вещами: дружбой, девушками, пьянством и попыткой поступить в вуз, который я выбрал тоже Горный, из-за слова «горы», потому что я болел горами.

Так что я был молодой человек совсем других интересов. И Пушкин отдалился от меня надолго.

Все случилось из-за того, что я стал писать этот роман, от названия которого не мог отказаться, «Пушкинский Дом». Герой мой был литературоведом, который якобы занимался Пушкиным. В какой-то момент я понял, что он такой же бездельник, как и я, и это как-то некрасиво, надо ему дать какое-то дело. А тут как раз Академия вдруг издала Тютчева, которого я до того никогда не читал. Его издали, и я его впервые прочитал. А все это еще совпало со странной борьбой у новозарожденных русофилов – по-видимому, Тютчев привлекал их своей государственностью и тем, что он был чиновник, тем, что он служил. И они пытались, был такой момент, сбросить Пушкина «с корабля современности»: «Хватит, надоел». Возникла идея, какая-то слабая попытка, и я ее уловил краем уха, – назначить первым Тютчева вместо Пушкина. Так я и напоролся на тему для своего героя. Там-то и возникла первая моя пушкиниана, за моей бессовестностью целиком отданная на совесть героя. Появилось сравнение – Тютчев и Пушкин. В результате получилось что-то странное, но это, опять же, отвечал он, а не я.

Но по-настоящему я попал в Пушкина еще позже.

Уже я расплатился за «Пушкинский Дом», за его выход за границей, оказался в полном запрете по профессии, по выездам – окончательно. Хоть я и не был слишком «выездным», но тем не менее. Всё совпало – без работы, без семьи, без дома – в общем, без ничего. И как-то вдруг мне досталась превосходная компиляция, сделанная врачом Вересаевым, «Пушкин в жизни». И, читая этот том, я вдруг понял наконец, как ему-то было тяжело! Мне сразу стало, как и положено всякому человеку, а тем более советскому, легче. Потому что если уж Пушкину было так плохо, так чего же мне-то жаловаться? Не ему все-таки чета.

Я увлекся и стал перечитывать все пушкинские тексты один за другим – как они и напечатаны в замечательном «золотом томе Томашевского».

И тут приближение к «Болдинской 1836-го» у меня и произошло.

Болдинская 1836-го

С двумя растрепанными томами я ездил в Абхазию и там сочинял эту книгу. Сочинял я ее года два-три, и в конце концов она сложилась.

Я начал с последнего года жизни.

Уже прошли три Болдинские осени – это 1830, 1833 и 1834-й. А в 1835-м – как-то пустовато. И вот – 1836-й. Ничего. А он в хорошей форме. Он же написал к концу жизни великий Пасхальный цикл. Но очередная осень не случилась.

Я отметил одну подробность. 19 октября, идя, как потом оказалось, уже после гибели Пушкина, на последнюю встречу лицеистов, он вдруг почувствовал, что пустой. Он обычно оказывался на таких встречах всегда очень плодовитым, плодоносным и уверенным в себе после осеннего урожая, когда из него буквально вываливалось. А тут – было бесплодно.

Я описал эту последнюю Болдинскую осень как его пытку перед 19 октября. Он понял, что едет пустым, и буквально в последний момент сложил вместе несколько совершенно неоправданных текстов, чтобы хоть что-то, чем-то блеснуть перед друзьями.

А именно – он делает совершенно ненужную приписку к законченной «Капитанской дочке», чтобы поставить там дату – «19 октября», пишет очень содержательный ответ Чаадаеву на его знаменитое письмо, но явно письмо, написанное для нашего Третьего отделения, для нашего Тайного ведомства, чтобы они прочли, такое псевдопатриотическое, но в то же время совершенно честное о том, что не надо уж так поливать историю России, все-таки что-то было и хорошее. И это все тоже помечается 19 октября. И еще он пишет, но не успевает закончить, потому что уже бежит, по-видимому, на встречу, послание встрече друзей – обычное, хроническое даже, я бы сказал, послание. Но незаконченное, длинное стихотворение. Про него известно только, что он стал его читать и, не дочитав, разрыдался. Вот и всё.

В нем тоже есть довольно патриотические строки, в официальном смысле слова, перекликающиеся с ответом на письмо Чаадаева. Думаю, он уже вполне осознает, что пойман в обе ипостаси – он должен и друзьям сказать, и властям ответить. А думает: «Ну раз уж читаете все моё, так вот и прочтите, какой я по-настоящему, – что я ни тот и ни другой…»

Так что главное в этой истории с Болдинской 1836-го то, что Пушкин делает вид, что он съездил – восполнил несуществующую осень.

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Я считаю, что к гибели его привела именно эта бесплодность сорванной осени 36-го года – ему не хватило еще одного побега.

Из Михайловского в Болдино

После восстания декабристов вдруг мы обнаруживаем Пушкина в очень двусмысленном положении. Друзей выслали, посадили или повесили, а его выпустили на свободу. Более того, он был принят царем. Не Пушкин же распространил эту знаменитую фразу: «Только что я беседовал с умнейшим человеком в России». Это, безусловно, сам Николай сказал кому-то для дальнейшего распространения. Другое дело, что, может быть, это Александру Сергеичу было и лестно, но я уверен, что он сам про себя знал, кто он такой – и учитывая, что у него уже был перед этим «Воображаемый разговор с Александром I», который он написал на границе Михайловского и в котором он все предвидел, и учитывая его заметку «Видел я четырех царей…».

Пушкин никогда не был, да ему и не светила карьера стать царедворцем – это ясно. А ему предлагали именно это существование – в свете приближенности к двору. Что радовало Наталью Николаевну, но это никак ему не годилось. Ему этого было мало. Хоть на вопрос, что бы он делал, если бы оказался в Петербурге в момент восстания, он и сказал очень прямо Николаю: «Я был бы с ними». Николай легко это пропустил и не поступил так, как Пушкин предвидел в разговоре с Александром I, – не сослал его в Сибирь за это, а назвал «умнейшим».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: