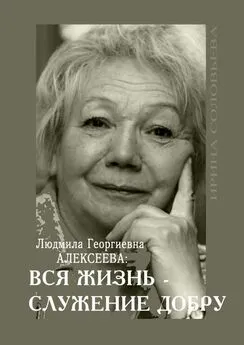

Ирина Соловьёва - Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ

- Название:Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449387004

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Соловьёва - Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ краткое содержание

Людмила Георгиевна Алексеева: ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Моя тётя, сестра отца, Мария Григорьевна, жила в Ленинграде и рассказывала, что в самый трудный период жизни блокадного Ленинграда продолжал работать рынок, где можно было купить или обменять на вещи любое продовольствие. В её ленинградских записках, датированных декабрем 1941 года, я нашла цены на этом рынке. Так, 1 кг муки стоил 500 рублей или пару валенок.

Похожая ситуация с продовольствием была не только в Ленинграде. Слышала от отца, что зимой 1941—1942 годов небольшие провинциальные города, где не было военной промышленности, вообще не снабжались продовольствием. Военные годы остались в памяти, покрытые какой-то пеленой. Помимо оккупации и бегства из неё, единственным моим ярким впечатлением от той поры остался новогодний подарок от мамы. Это был кусочек черного хлеба, слегка посыпанный сахарным песком, который она назвала пирожным. Настоящее пирожное я попробовала лишь в 1947 году, когда папа неожиданно принес нам с мамой по малюсенькой корзиночке с кремом. Детское сознание вытесняло ужасы войны, да и лет мне было тогда меньше пяти».

Случай в сорочинке…

Приведенный ниже фрагмент из дневниковых записей Людмилы Георгиевны поражает не только литературностью изложения, но и удивительной кинематографичностью этого эпизода. Однако в нём же явственно проступает трагизм послевоенной жизни, когда пережитые страхи и лишения в буквальном смысле не «отпускали», а продолжали напоминать об ужасах войны и хрупкости мира.

Из дневников Людмилы Георгиевны:

«Помню, как однажды гостили мы у папиной родни в деревне Сорочинка. Случилось, что встали рано и пошли в поле собирать в стожки покошенную траву. Её дня за два до этого покосили отец с дедом Гришей. Погода в те дни стояла жаркая, а потому небо чистое-чистое было, высокое и очень голубое. Такое высокое и голубое, что я шла и всё смотрела и смотрела, никак не могла налюбоваться этой красотой.

К полудню стало припекать ещё больше, а мы всё трудимся и трудимся. Пока трава сухая надо бы её успеть застожить и укрыть до дождей. Небольшие облачка беззлобно висели над самым горизонтом. Жужжала и сильно кусалась мошкара, клеились слепни, впивались оводы, в общем, лето не скупилось на внимание.

И тут, откуда ни возьмись, вдалеке показался всадник. Несмотря на пекло, он несся по пологому холму, вдоль поля, оставляя за собой вьющийся пыльный след. Вскоре наездник поравнялся с одиноко стоящим деревом, от которого вилась тропинка как раз в нашу сторону, резко рванул влево, вниз и, пришпорив коня, помчался прямо к нам. Лошадь неслась галопом. Мужчина, обхватив рысака за шею и плотно прижавшись к смоляной гриве, был явно доволен, улюлюкал и выкрикивал что-то невнятное. Заметила, что седок по пояс голый, а вскоре и стал отчётливо слышен и цокот копыт. Мы с мамой замерли. Нам и в голову не пришло, что это мог быть наш папа Георгий. Конь нёсся прямо на нас и в пару минут стал настолько огромен и горяч, что я, испугавшись, спряталась за маму и теперь уже выглядывала из-за неё, ожидая, что будет дальше. Тут мама охнула, и положив мне руку на голову, сказала: «Люд, не бойся, это наш папка скачет…». А потом как запричитает: «Ой, что творит, дуралей, что выделываеть-та! Ах, разобьется, ах, дурак!»

К тому времени лошадь почти приблизилась к нам, и в какой-то момент всадник резко потянул за узды и осадил коня. Молодой жеребец от неожиданности встал на дыбы, неистово заржал и, подняв столб пыли, окатил нас комьями горячей, парной земли. На мгновение конь повернул голову слегка на бок и взглянул на меня карим, налитым кровью глазом. Мне даже показалось, что он как-то по-особому, я бы сказала, по-конски улыбнулся, показав крупные, как лесные орехи, белые зубы.

Седок ловко, одним прыжком соскочил с лошади, и тут я узнала своего отца. Папа похлопал коня по шее, глянул на нас, и как-то залихватски сорвав пучок травы, и отерев им запотевшее лицо, направился в нашу сторону. Широкоплечий и загорелый, поблескивавший на солнце от испарины и оттого казавшийся ещё более мужественным, отец был похож на того самого атланта, изображение которого я как-то раз видела в журнале. Подойдя к нам, он широко расставил руки и, взяв обеих в охапку, потащил к реке купаться. Мы с мамой завизжали и стали вырываться, потому что плавать никто из нас не умел. Он же это знал, а всё равно потащил. Тащит и приговаривает: «Всё, хватит девоньки филонить, „трыныроваться“ надо, – со своим особенным выговором этого слова журил он нас, – будете у меня плавать учиться!»

Как же я любила своего отца: смелого, сильного, крепкого, большого и отчаянного… У него были золотые руки, он при этом ещё и великолепно владел лошадью, прекрасно выполнял джигитовку, мог на ходу вскочить и соскочить с коня. Вообще-то, лошадей он любил, а потому всю жизнь и рисовал их в альбоме. Рисовать он тоже любил, а лошади получались у него лучше всего. Делал он это цветными карандашами или простым (химическим), периодически слюнявя его и обводя синим рисунок по контуру, особенно выделяя у коня глаза. Кстати, первое, чему дед научил внука Игоря, так это рисовать лошадей.

До реки отец нас так и не донес. Мы расшумелись и вырвались, а он смеётся и говорит: «Ладно, девки, свободны… А вот от кваска не откажусь». Мама сходила за бидоном и принесла ломоть хлеба с луковицей. Помню, как он с хрустом откусил её, как бы то не лук, а яблоко было, сок так и брызнул, больно уж сочным оказался лук. Отец осмотрелся, и присев на траву, сказал: «Эх, хорошо-то как!» Я же заплакав, побежала к реке – промыть глаз. Мне тогда в него сок от лука попал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Марш Будённого», слова А. Д’Актиля, музыка Д.Я.Покрасса

2

Кулинский А. Н. «Русское холодное оружие военных, морских и гражданских чинов 1800—1917 годов».

3

Кузнецов, Игорь . НКВД- МВД: годы 30-50-е. // URL: https://www.belvpo.com/ru/32803.html/, 09.10.2018.

4

Жиганец Ф. Блатная лирика. Сборник. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001, с. 19—20.

5

Тамбовское восстание 1920—1921 годов (Антоновский мятеж) – одно из самых крупных во время Гражданской войны в России народных восстаний против власти Советов, произошедшее в Тамбовской губернии. Называется иногда «антоновщиной» по фамилии фактического руководителя восстания, начальника штаба 2-й повстанческой армии, члена партии эсеров Александра Антонова. Командующим Объединённой партизанской армией и председателем Союза трудового крестьянства (СТК) был Пётр Токмаков. По словам доцента К.М.Александрова это был первый в истории случай применения властью против восставшего населения химического оружия. Против повстанцев применяли артиллерию, авиацию, бронетехнику и химическое оружие – хлор марки Е56. Решение о применении газов для «выкуривания» оставшихся отрядов повстанцев из лесов было принято 9 июня 1921 года на заседании комиссии ВЦИК под председательством В. А. Антонова-Овсеенко. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамбовское восстание (1920—1921), 09.10.2018.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: