Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Название:Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449619792

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий краткое содержание

Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Трофический аппарат: ядро, митохондрии, ЭПС, т.е. органеллы, которые принимают участие в обмене веществ.

2. Сократительный аппарат: это миофибриллы.

3. Опорный аппарат: сарколемма и эндомизий.

Мышечные клетки окружены рыхлой волокнистой соединительной тканью, благодаря которой мышечные клетки объединяются в пучки. В этих прослойках соединительной ткани проходят питающие кровеносные сосуды.

Поперечно-полосатая мышечная ткань.

Образует скелетные мышцы и мышцы внутренних органов, таких как: глотка, язык, пищевод и т. п. Из нее построена скелетная мускулатура. Она способствует передвижению тела в пространстве, кроме этого, поперечно-полосатая мышечная ткань участвует в пищеварении. Из нее построены губы, полость рта. Частично поперечно-полосатая мышечная ткань (ППМТ) сокращается без участия сознания. Пример: дыхательные мышцы, межреберные мышцы, часть диафрагмы.

ППМТ построена из мышечных волокон их максимальная длинна у человека до 12,5 см. Мышечное волокно представляет собой протоплазматический симпласт, в которой под оболочкой сарколеммой находится большое количество ядер. В саркоплазме содержится продольно расположенные сократительные нити, т.е. поперечно-полосатые миофибриллы. Они не одинаковые на протяжении волокна. В каждой можно различить правильно чередующиеся темные и светлые диски. Темный диск одной миофибриллы прилегает к такому же диску соседней, светлый к светлому. Поэтому в мышечном волокне можно видеть поперечную исчерченность. В мышечном волокне есть такие 3 аппарата:

1. Трофический – ядро, митохондрии, ЭПС.

2. Сократительные – это миофибриллы, которые пучками лежат в центре мышечного волокна. В каждой миофибрилле различают:

– сегмент А в нем наблюдается двойное лучепреломление. Поэтому в проходящем свете он кажется темным.

– сегмент И с одним лучепреломлением, в проходящем свете он кажется светлым.

– сегмент Т телофрагма (мембрана тонкой ниточкой, проходит через сегмент и выходит на поверхность волокна и соединяется с сарколеммой).

– сегмент М мезодерма тонкой нитью проходит через сегмент А выходит на поверхность волокна и тоже соединяется с сарколеммой.

Часть миофибрилла между двумя соседними мембранами в светлых дисках называется саркомером. Под электронным микроскопом обнаружено, что миофибриллы содержат 2 типа миопротофибрин: толстые, состоящие из белка миозина и тонкие – из актина.

Толстый миопротофибрин составляет темные диски, а тонкий светлые. При сокращении мышечных волокон тонкий миофибрилл входит между толстым. Мышечные волокна образуют пучки, отделенные друг от друга прослойкой – рыхлой волокнистой соединительной тканью (эндомезий) это так называемые пучки первого порядка, объединенные волокнистой соединительной тканью это (перимизий) пучки второго порядка. А последний по средствам плотного соединительно-тканного футляра (эпимизий) объединены в мышцу.

Вокруг каждого гладкого миоцита из ретикулярных, эластических и коллагеновых волокон образуется сетка – эндомизий. Группы из 10—12 клеток объединяются в мышечные пласты, окруженные соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами, называемой перимизием. В органах пучки мышечных клеток формируют слои мышечной ткани. Совокупность пучков образует мышцу, которая окружена более толстой прослойкой соединительной ткани – эпимизием. При повышенной функциональной нагрузке гладкие миоциты гипертрофируются, как, например, в матке во время беременности, проявляя высокую способность к физиологической регенерации. При репаративной регенерации восстановление возможно за счет деления малодифференцированных миоцитов, которые находятся в составе мышечных комплексов, а также из адвентициальных клеток и миофибробластов.

Мышечная ткань сердца является особенным видом поперечно-полосатой ткани, т. к. эта ткань состоит из клеток с ядрами в центре. Она имеет ряд гистио функциональных особенностей. Миофибриллы располагаются диффузно. Волокна разделены на сегменты вставочной пластинкой между собой мышцы соединены перемычкой, по которой миофибриллы переходят из одного волокна в другое. Поэтому сердечная мышца сокращается сразу всем пластом и работают без участия сознания.

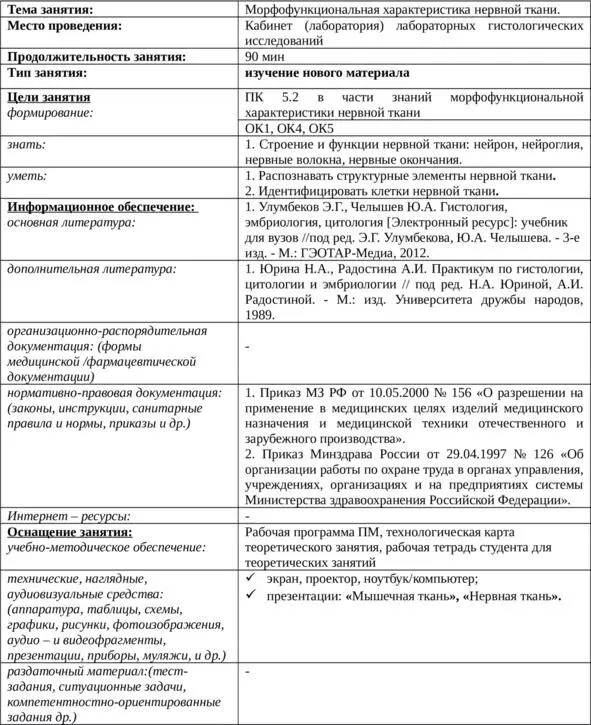

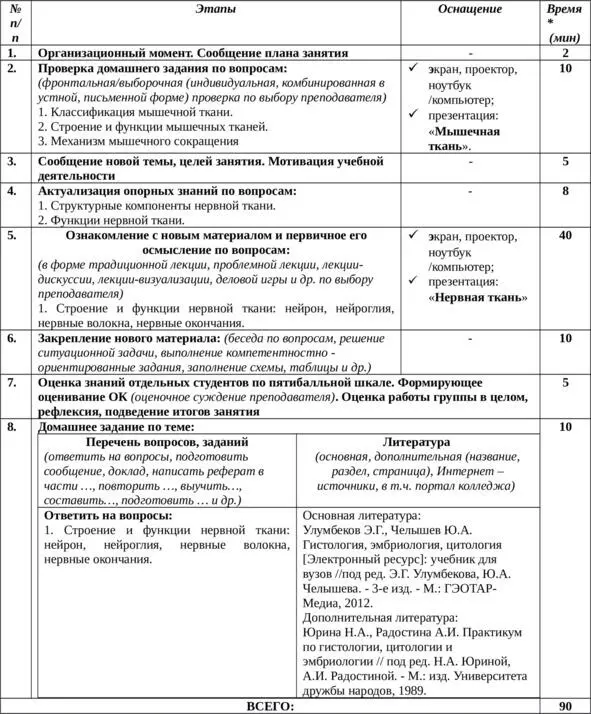

Теоретическое занятие 12. Морфофункциональная характеристика нервной ткани

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №12

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №12

1. Строение и функции нервной ткани: нейрон, нейроглия, нервные волокна, нервные окончания

Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и передачи его. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.

Нервные клетки (нейроны, нейроциты) – основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.

Нейроглия (neuroglia) обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

Развитие. Нервная ткань развивается из дорсальной эктодермы. У 18-дневного эмбриона человека эктодерма формирует нервную пластинку, латеральные края которой образуют нервные валики, а между валиками формируется нервный желобок. Передний конец нервной пластинки образует головной мозг. Латеральные края образуют нервную трубку. Полость нервной трубки сохраняется у взрослых в виде системы желудочков головного мозга и центрального канала спинного мозга. Часть клеток нервной пластинки образует нервный гребень (ганглиозная пластинка). В дальнейшем в нервной трубке дифференцируется 4 концентрических зоны: вентрикулярная (эпендимная), субвентрикулярная, промежуточная (плащевая) и краевая (маргинальная).

Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов.

Нейроглия (neuroglia) обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции. Все клетки нейроглии делятся на два генетически различных вида: глиоциты (макроглия) и глиальные макрофаги (микроглия). Глиоциты развиваются одновременно с нейронами из нервной трубки. Среди глиоцитов различают:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: