Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Название:Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449619792

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий краткое содержание

Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ороговевающий и неороговевающий эпителий, клетки округлые или плоской формы. Самый глубокий слой представлен клетками цилиндрической формы, он называется ростковым, т.е. за счет него происходит восстановление вышележащих слоев. Затем идут клетки округлой формы. У ороговевающего эпителия верхний слой в виде чешуек, которые постепенно отпадают.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Он развивается из эктодермы, выстилает роговицу, передний отдел пищеварительного канала и участок анального отдела пищеварительного канала, влагалище. Клетки располагаются в несколько слоев. На базальной мембране лежит слой базальных или цилиндрических клеток. Часть из них – стволовые клетки. Они пролиферируют, отделяются от базальной мембраны, превращаются в клетки полигональной формы с выростами, шипами и совокупность этих клеток формирует слой шиповатых клеток, располагающихся в несколько этажей. Они постепенно уплощаются и образуют поверхностный слой плоских, которые с поверхности отторгаются во внешнюю среду.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий – эпидермис, он выстилает кожные покровы. В толстой коже (ладонные поверхности), которая постоянно испытывает нагрузку, эпидермис содержит 5 слоев:

1. Базальный слой – содержит стволовые клетки, дифференцированные цилиндрические и пигментные клетки (пигментоциты).

2. Шиповатый слой – клетки полигональной формы, в них содержатся тонофибриллы.

3. Зернистый слой – клетки приобретают ромбовидную форму, тонофибриллы распадаются и внутри этих клеток в виде зерен образуются белок кератогиалин, с этого начинается процесс ороговения.

4. Блестящий слой – узкий слой, в нем клетки становятся плоскими, они постепенно утрачивают внутриклеточную структуру, и кератогиалин превращается в элеидин.

5. Роговой слой – содержит роговые чешуйки, которые полностью утратили строение клеток, содержат белок кератин. При механической нагрузке и при ухудшении кровоснабжения процесс ороговения усиливается.

В тонкой коже, которая не испытывает нагрузки, отсутствует зернистый и блестящий слои.

Многослойный кубический и цилиндрический эпителии встречаются крайне редко – в области конъюнктивы глаза и области стыка прямой кишки между однослойным и многослойным эпителиями.

Переходный эпителий (уроэпителий) выстилает мочевыводящие пути и аллантоис. Содержит базальный слой клеток, часть клеток постепенно отделяется от базальной мембраны и образует промежуточный слой грушевидных клеток. На поверхности располагается слой покровных клеток – крупные клетки, иногда двухрядные, покрыты слизью. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов. Эпителий способен выделять секрет, защищающий его клетки от воздействия мочи.

Железистый эпителий.

Железистый эпителий – разновидность эпителиальной ткани, которая состоит из эпителиальных железистых клеток, которые в процессе эволюции приобрели ведущее свойство вырабатывать и выделять секреты. Такие клетки называются секреторными (железистыми) – гландулоцитами. Они имеют точно такую же общую характеристику как покровный эпителий. Расположен в железах кожи, кишечнике, слюнных железах, железах внутренней секреции и др. Среди эпителиальных клеток находятся секреторные клетки, их 2 вида:

– экзокринные – выделяют свой секрет во внешнюю среду или просвет органа.

– эндокринные – выделяют свой секрет непосредственно в кровоток.

Клетки железистого эпителия обладают способностью образовывать и выделять особые вещества. Эта функция называется секреторная. Железистый эпителий составляет основную ткань спец. органов желез. Свойством выделять секреты обладают некоторые отдельные клетки, находящиеся в составе эпителиального пласта – это одноклеточные железы.

3. Типы секреции железистого эпителия: апокриновая, мерокриновая и голокриновая

Мерокриновый тип секреции – железистые клетки не разрушаются и после выделения секреторных гранул сохраняют свою структуру. К мерокриновым железам относится большинство эндокринных желез, пищеварительные железы, большинство потовых желез и другие.

Апокриновый тип секреции – отделяется апикальная часть клеток (макроапокриновая секреция) или апикальная часть микроворсинок (микроапокриновая секреция), и эта часть входит в состав секрета. По апокриновому типу секретирует молочная железа, потовые железы подмышечной области.

Голокриновый тип секреции – секреторные клетки разрушаются полностью и их компоненты входят в состав секрета. Восстановление клеток происходит за счет малодифференцированных клеток, которые постоянно размножаются, накапливают секрет и снова разрушаются. По голокриновому типу секретирует сальная железа кожи.

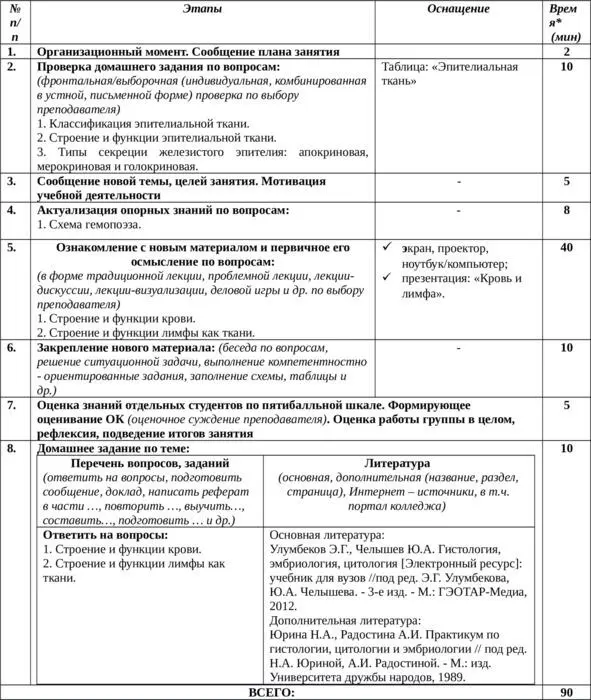

Теоретическое занятие 9. Морфофункциональная характеристика крови и лимфы как ткани

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №9

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №9

1. Строение и функции крови

Кровь – это ткань или одна из разновидностей соединительных тканей.

Система крови включает в себя следующие компоненты:

1. Кровь и лимфу.

2. Органы кроветворения и иммунопоэза.

3. Клетки крови, выселившиеся из крови в соединительную и эпителиальную ткани и способные вернуться (рециркулировать) снова в кровеносное русло (лимфоциты).

Кровь, лимфа и рыхлая неоформленная соединительная ткань составляют внутреннюю среду организма.

Функции крови:

1. Транспортная. Данная функция крови крайне разнообразна. Кровь осуществляет перенос газов (за счет способности гемоглобина связывать кислород и углекислый газ), различных питательных и биологически активных веществ.

2. Трофическая. Питательные вещества поступают в организм с пищей, затем расщепляются в желудочно-кишечном тракте до белков, жиров и углеводов, всасываются и переносятся кровью к различным органам и тканям.

3. Дыхательная. Осуществляется в виде транспорта кислорода и углекислого газа. Оксигенированный в легких гемоглобин (оксигемоглобин) доставляется кровью по артериям ко всем органам и тканям, где происходит газообмен (тканевое дыхание), кислород расходуется на аэробные процессы, а углекислота связывается гемоглобином крови (карбоксигемоглобинам) и по венозному кровотоку доставляется в легкие, где вновь происходит оксигенация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: