Евгений Иванов - Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию

- Название:Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448370977

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Иванов - Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию краткое содержание

Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

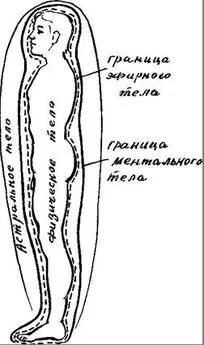

Еще проще избежать расщепления субъекта-наблюдателя. Для этого достаточно отказаться от натуралистического тезиса «сознание есть функция мозга» и перейти на позицию дуализма материи и сознания. Если сознание не есть функция мозга и не есть сам мозг (как мы показали в предыдущем разделе), то квантовое «расщепление» мозга отнюдь не влечет такое же «расщепление» сознания. Мы можем в этом случае приписать сознанию одну лишь функцию по отношению к физической реальности – а именно способность к чувственному восприятию этой реальности и исключить всякую возможность реального воздействия сознания на физические процессы. (Последнее необходимо для того, чтобы дуализм материи и сознания не вступал в противоречие с принципом каузальной замкнутости физической реальности). Сознание не может воздействовать на физические процессы, но способно их чувственно воспринимать. Причем чувственное восприятие устроено таким образом, что для любой наблюдаемой величины оно актуализирует для нашего сознания лишь один из возможных вариантов, соответствующий одному из членов изначальной суперпозиции, но не способно воспринять сразу несколько таких вариантов. Таким образом, если мозг в процессе взаимодействия с прибором и микрообъектом «расщепляется» на N компонент (по числу членов исходной суперпозиции микрообъекта), то сознание при этом отнюдь не расщепляется, но воспринимает лишь одну из этих компонент, и, т.о., видит лишь один вполне определенный результат измерительного эксперимента.

Таким образом, в данном случае функция сознания (в соответствии с гипотезой М. Менского) сводится к селекции квантовых альтернатив – сознание выбирает одну из альтернатив, порождает соответствующий этой альтернативе чувственный образ (например, субъект видит, что прибор показал, что квантовая частица полетела налево, а не направо) и, далее запоминает свой выбор таким образом, чтобы последующие чувственные восприятия были согласованы с предыдущими (если мы видим, что в первом эксперименте частица полетела налево, то и восприятие следующего эксперимента с данной частицей также будет соответствовать этому результату). Назовем этот процесс селективного восприятия квантового состояния сознанием «актуализацией квантовой альтернативы». Эта актуализация (тождественная чувственному восприятию данной альтернативы) никакого воздействия на сами физические процессы не оказывает. Все компоненты суперпозиции, которые имели место в начале измерительного процесса, никуда не исчезают и далее эволюционируют в соответствии с уравнением Шредингера. Но, однако, восприятие одной из альтернатив необратимо закрывает для сознания доступ к любым другим альтернативам. Сознание, осуществляя выбор, как бы «помечает» («маркирует») одну из ветвей квантового процесса. Эта «маркировка» на сами физические процессы никакого воздействия не оказывает – всё физически происходит так, как если бы никакого выбора, никакой «маркировки» не существовало. Однако сознание способно при этом воздействовать само на себя. «Маркируя» одну из компонент суперпозиции, оно исключает для себя в будущем любой доступ к немаркированным компонентам (а также к любым «потомкам» немаркированных компонент). Это условие можно назвать условием «самосогласованности» селективного процесса, осуществляемого сознанием. Оно заключается в том, что предыдущие восприятия квантовофизической реальности воздействуют на последующие восприятия, ограничивая их возможный спектр, и, т.о., обеспечивая причинно-следственную согласованность последовательных восприятий одного и того же квантового объекта. Собственно, именно это условие самосогласованности и порождает иллюзию «редукции» вектора состояния: поскольку «не маркированные» компоненты суперпозиции никогда не дают «маркированных» «потомков» (ранее не «маркированная» ветвь квантового процесса никогда не маркируется в последствии), то соответствующие компоненты и их «потомки» никогда не станут объектом восприятия и, следовательно, ими можно попросту пренебречь.

Помимо условия «самосогласованности» мы должны, для того, чтобы получить реалистическую картину квантовых измерений, постулировать также и условие «интерсубъективности». Это условие требует, чтобы результаты восприятий (актуализаций) разных субъектов были взаимно согласованы. Если я в процессе квантового измерения увидел, что частица полетела налево, то это же самое увидит и мой приятель, который наблюдает за моими экспериментами. Таким образом, все актуализации (восприятия) состояний квантовой Вселенной оказываются взаимно согласованными, что создает общий для всех, интерсубъективный «видимый мир» (мир, данный в чувственном восприятии различных субъектов-наблюдателей).

Наша концепция существенным образом отличается от теории Эверетта, а также ее модификации М. Менским [10]. Во-первых, в нашей модели ничего не расщепляется: ни Вселенная, ни наблюдатель. Вселенная не расщепляется потому, что все альтернативы уже предсуществуют в составе волновой функции, описывающей полное состояние Вселенной во все моменты времени, а сознание лишь выбирает (воспринимает) одну из этих альтернатив и при этом оно никакого воздействия на физическую реальность не оказывает. Субъект же не расщепляется потому, что сознание не является продуктом мозговой деятельности и мозг выступает для сознания лишь как объект восприятия, через посредство которого оно воспринимает и весь остальной мир. Если мозг находится в состоянии суперпозиции, компоненты которой соответствуют различным восприятиям исхода эксперимента с квантовыми объектами, то сознание воспринимает лишь одну из этих компонент, игнорируя другие, что и обеспечивает единственность и однозначность восприятия, а также целостность самого субъекта.

Во-вторых, в концепции Эверетта-Менского каждое наблюдение «выделяет» (актуализирует) некую «классическую альтернативу», описывающую состояние Вселенной в целом. В нашей модели, поскольку актуализация совпадает с чувственным восприятием, достаточно лишь перехода в «актуальный план бытия» («маркирования») физического состояния той части мозга, которая отвечает за сенсорное восприятие («сенсориума»). Следовательно, каждое измерение фиксирует не «состояние Вселенной», а лишь частное, привязанное к определенному субъекту, «состояние восприятия Вселенной», отраженное в «сенсориуме». «Классические альтернативы» есть, в таком случае, лишь альтернативные состояния «сенсориума», тогда как остальной мир как был квантовым до его восприятия, так таковым и остается. (Хотя при этом, конечно, «маркируются» и спряженные с квантовым состоянием «сенсориума» элементы суперпозиции, относимые к внешнему миру – но только в том их аспекте, который так или иначе отображается в текущем состоянии «сенсориума»). Таким образом, неверно будет отождествлять понятие «квантовый кристалл» с понятием «Мультиверс», которое предполагает реальное существование множества параллельных классических вселенных. Существует не множество параллельных «классических вселенных», а множество возможных классических восприятий единой квантовой Вселенной, т.е. любая классическая картина мира существует только в нашем интерсубъективном восприятии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: