Евгений Иванов - Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию

- Название:Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448370977

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Иванов - Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию краткое содержание

Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот вывод можно связать с так называемым «геделевским аргументом» против искусственного интеллекта, предложенным Дж. Лукасом и Р. Пенроузом [5, 6]. Они полагают, что из теоремы К. Геделя о неполноте формальных систем вытекает принципиальное различие между человеком и машиной, что предполагает алгоритмическую невычислимость функции человеческого сознания. Если признать аргументацию Лукаса и Пенроуза состоятельной, то отсюда ясно следует, что психика не является функцией только лишь нейрональной системы, поскольку функция последней явно алгоритмически вычислима. Сам же аспект невычислимости можно как раз связать с творческими способностями человека: способностью человека не только действовать согласно алгоритму, но и создавать принципиально новые алгоритмы. (См. подробнее [38]).

Заметим также, что поскольку мы не можем натуралистически объяснить эволюцию живого, мы, также, не можем объяснить и возникновение человеческого мозга. Здесь можно предположить действие неизвестного творческого фактора, направляющего биологическую эволюцию. Но этот фактор может действовать и в сформированном мозге, обеспечивая творческие способности человека (см. подробнее п. 1.3).

В-четвертых, невозможно натуралистически объяснить свободу воли человека и целесообразность его поведения исходя лишь из физических представлений. В природе процессы либо жестко детерминированы, либо случайны. Свобода несовместима с детерминизмом, а целесообразность – со случайностью. Отсюда можно сделать вывод, что способ функционирования сознания принципиально отличен от способа функционирования природных объектов.

В-пятых, с точки зрения современной физики невозможно, видимо, в полном объеме объяснить так называемые «паранормальные явления» (телепатия, телекинез, ясновидение, медиумизм и др.). Некоторые из них: проскопия (восприятие будущего), ретроскопия (восприятие прошлого), а также экстрасенсорное восприятие удаленных объектов – указывают на нелокальность сознания в пространстве и времени, что само по себе указывает на некоторую независимость сознания от мозга. (См. обзор исследований в этой области [39]).

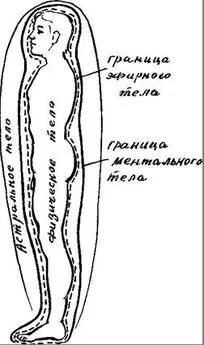

Итак, изложенные аргументы показывают, что сознание нельзя объяснить ни с позиций функционализма – как функцию мозга, ни с позиций панпсихизма – как некий «внутренний аспект» материи мозга. Сознание действительно тесно связано с мозгом, но эта связь, видимо, не является причинно-следственной. Мы не можем объяснить сознание как продукт или «внутренний аспект» мозга (поскольку существуют аспекты сознания, которые невозможно истолковать как коррелят мозговых физических и химических процессов – это, прежде всего, качественность, индивидуальность, способность к творчеству, свобода и целесообразность). Таким образом, приемлемым решение психофизической проблемы является либо дуализм – признание реальности существования несводимых друг к другу духовного и физического миров, либо радикальный идеализм, выводящий материю из сознания. Вместе с тем, и дуализм и идеализм – есть теории, признающие существование нематериальной (не являющейся частью физической реальности) души. Дуалистический подход к решению психофизической проблемы мы рассмотрим в следующем параграфе, а в третьей части работы мы покажем, каким образом дуализм можно «встроить» в концепцию радикального идеализма.

Дуализм материи и души. Душа и квантовый мир

Дуалистическое решение психофизической проблемы исходит из существования несводимых друг к другу материальной (физической) и духовной субстанций. Исторически существуют две версии дуализма: теория психофизического взаимодействия (интеракционизм) (Р. Декарт) и теория психофизического параллелизма (А. Гейлинкс). Интеракционизм предполагает возможность воздействия как физической субстанции на духовную, так и духовной субстанции на физическую (чем объясняется наша способность волевого управления собственным телом). Параллелизм в лучшем случае допускает лишь воздействие материи на сознание, но не обратное действие духа на материю.

Параллелизм представляется логически весьма сомнительным, т.к. если сознание не воздействует на материю, то наша способность к самоотчету (описанию состояния собственного сознания) оказывается чем-то парадоксальным, в принципе не возможным. Действительно, если дух не влияет на материю, то наши субъективные переживания не способны инициировать соответствующий им речевой самоотчет и т.о. сообщения типа «я чувствую боль» или «я вижу красный цвет» не будут иметь причинно-следственную зависимость от переживания соответствующих чувственных качеств.

Следовательно, единственно приемлемой формой дуализма оказывается теория психофизического взаимодействия. Но и она сталкивается с серьезными возражениями. Во-первых, необходимо признать, что изначальный вариант интеракционизма, предложенный Декартом, согласно которому все психические функции осуществляются нематериальным сознанием, а мозг выполняет лишь роль «интерфейса», связывающего нематериальное сознание с физическим миром, не соответствует данным современной нейропсихологии. Поскольку локальные повреждения мозга не только нарушают связь сознания с внешним миром, но и нарушают само содержание психических процессов, то следует признать, что мозг те только связывает сознание с материальным миром, но и активно участвует в осуществлении психических процессов. Таким образом, более корректная форма интеракционизма должна лишь утверждать, что только некоторая часть психических процессов реализуется некими экстрасоматическими, духовными механизмами, тогда как другая их часть прямо определяется функцией мозга. Т.е., иными словами, работа психики – есть продукт совместной работы души и мозга, а правильным решением психофизической проблемы является некий синтез параллелизма и интеракционизма. К экстрасоматической составляющей психической деятельности естественно отнести те аспекты психики, которые необъяснимы с натуралистической точки зрения. Это, как мы выяснили в предыдущем параграфе, качественность (квалии), способность к творчеству, индивидуальность и свобода воли. Ниже мы покажем, что к чисто духовным (нематериальным) составляющим психической деятельности можно отнести, также и долговременную (эпизодическую и, возможно, семантическую) память.

Во-вторых, стандартным аргументом против интеракционизма является утверждение, что эта теория, допуская воздействие духа на материю, тем самым нарушает принцип каузальной (причинно-следственной) замкнутости физического мира. Этот принцип, непосредственно вытекает из физических законов сохранения (энергии, импульса, момента импульса). Утверждается, что все физические события имеют физические же причины, т.е. все причинно-следственные связи в физическом мире лежат целиком внутри этого физического мира и таким образом не допускается возможность каких-либо воздействий извне на физическую реальность. Используя фундаментальные уравнения механики (Ньютона, Шрёдингера, Эйнштейна) мы можем убедиться, что всякое последующее физическое состояние Вселенной однозначно определяется ее предыдущем состоянием, так что, зная состояние Вселенной в некоторый момент времени, мы можем, используя оператор эволюции, в принципе (при наличии неограниченных вычислительных ресурсов) вычислить состояние Вселенной в любой другой момент прошлого и будущего. Вселенная представляется здесь в виде «жестко запрограммированной» машины, в которой все будущие состояния однозначно предопределены законом эволюции, а также начальными и граничными условиям. Всякое воздействие на такую систему «извне» со стороны «духа» неизбежно должно было бы привести к физическим аномалиям, в частности, к нарушению законов сохранения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: