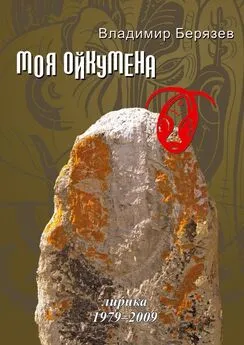

Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе

- Название:Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448375279

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе краткое содержание

Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причем, как утверждает Нильс, такие случаи участились, хотя нельзя сказать, что молодежь ГДР настроена по отношению к социализму резко отрицательно. Имея под боком наглядный пример ФРГ, где практически у каждой семьи есть родственники, где круглые сутки работают в устойчивом диапазоне десятки радио- и телевизионных станций, новое поколение демократических немцев может составить полное впечатление о жизни «там».

И, судя по тому, что мы слышали позже на вечеринке в Политехническом институте, многие сходятся на том, что недостатков у социализма меньше, чем достоинств.

Да, более низкий потребительский уровень.

Да, некоторые ограничения в области прав и свобод. Но зато какие твердые гарантии социальной защищенности, какая спокойная и размеренная жизнь по сравнению с Западом.

По их мнению, надо лишь устранить некоторые дефекты в системе, заменить устаревшие детали, и общество резко двинет вперед. Они считают, что именно новому поколению это и предстоит сделать.

V. Галерея старых мастеров

В Дрезденскую галерею мы попали по-настоящему только на третий день. Беглый поверхностный просмотр второго дня в счет не идет.

Еще Карамзин писал об этих залах: « Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить, не три часа, а несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько рассмотреть сию галерею». Понятно, что за прошедшие двести лет количество шедевров здесь увеличилось в несколько раз, даже мировые войны и бомбежки этому не воспрепятствовали. Невозможно даже представить, сколько за два века здесь побывало наших соотечественников от рядовых путешественников до великих талантов и гениев – Достоевский, например. Многие из них – и живописцы, и литераторы, приходили сюда по нескольку раз, подолгу стояли возле бессмертных холстов, вглядывались самым пристальнейшим движением души, обменивались с творениями художников встречными зарядами душевного потенциала любви, красоты и силы. Большинство из этих встреч и этих впечатлений описано. Стоит ли повторяться?

Потускневшая от испытаний, а может быть, от миллионов взглядов, ее запечатлевших, Сикстинская мадонна. По всему давным давно должна была бы истощиться чудотворная благодатная прелесть этого образа, уйти как в песок в бесчисленные иллюстрации, копии, фотографии, в литературу о мадонне рафаэльевой, в разговоры, в то, что каждый, проходя мимо нее, уносил с собой малую толику ее небесной материнской любви и чистоты, частицу того света и ангельского дыхания из-за ее спины, которые дева Мария, «теплая заступница мира холодного», несет в нашу земную юдоль, летящим полушагом выступая из холста и прижимая к груди самый бесценный, жгущий руки своей обреченностью дар – Спасителя.

Но, видимо, великое в искусстве имеет свойства не только излучать и распространять животворный логос, но и аккумулировать эмоциональную субстанцию сопричастных творению человеческих душ. Источник не скудеет, даже если ветшает оболочка. Так, на развалинах древней архитектуры мы ощущаем часто прилив непонятной возвышенной тревоги. Мощь былой жизни полуразрушенных стен дает о себе знать артериальными толчками временных сгустков.

Поэтому здесь нет вопроса – «стоит ли повторяться?». Нельзя рассуждать о том, что можно добавить к сказанному и написанному о Тициане, Рафаэле, Корреджо, Джорджоне, фламандцах, Лукасе Кранахе Старшем и многих-многих других. Это есть не что иное, как равнодушие. Каждый волен возвращать в источник из своих запасов, открывать новые, соседние водоносные жилы, питающие Ипокрену человеческой культуры. Из мгновений духовного напряжения каждого индивидуального сознания складывается в конечном итоге то, что принято сейчас называть ноосферой. Она должна непременно расширяться – эта хрупкая нематериальная оболочка логоса, творческого субстрата, накопленного нынешней цивилизацией, оболочка, которая незримым фаворским светом обволакивает Землю, оберегая ее от растерзания силами внутреннего и внешнего хаоса.

В залах итальянского Ренессанса силовое поле искусства доходит до какой-то предельной степени концентрации и плотности. Хотя его можно совсем не воспринимать, обходя прогулочным шагом залы, как делают некоторые из западных валютных туристов, разношерстные мелкие группы которых то и дело возникают в интерьере, обращая на себя внимание вольностью манер и гирляндами фото- и видеоаппаратуры на плечах и дряблых шеях. Их можно не напрягать запоминанием имен и названий полотен, они гуляют здесь по туристическому плану, и поэтому бойкая гидесса, не задерживаясь надолго у одной картины, тащит и тащит их дальше. Так поступают и советские туристы, а также закованные в броню Устава, неповоротливые и вечно мучимые смущением подразделения наших солдат на традиционных экскурсиях, передвигающиеся по залам под неизменным присмотром бдительного лейтенанта.

Боже мой, как мне бывало здесь невыносимо стыдно и больно за соотечественников! Ладно бы солдаты, они поставлены в такие условия службой, они всего боятся, им все запрещено. Но туристы!

Русский турист узнается сразу, он как бы выпирает из толпы своей загнанностью, затравленностью в облике или же наоборот – вызывающей хозяйской хамовитостью манер, что, впрочем, одно и то же и вызвано самоощущением «не в своей тарелке». И, конечно, одежда – с ее специфическим покроем, расцветкой на нетипичных для Европы фигурах и все это, к сожалению, помножено на полное неумение наше эту одежду носить.

Но ведь идет какая-нибудь западная немка и на ней напялена, по нашим меркам, какая-то рванина непотребная. Но как она идет! Она в этой одежде совершенно свободна и независима, как американский штат, каркает что-то своему собеседнику на весь зал, ни на кого внимания не обращает и думать не думает о том, что на ее тряпки и на ее физиономию взглянуть страшно. Достоинство… Да, наверное, в данном случае обеспеченное толстым бумажником, но, думаю, не только им. За что же мы так унижены? И когда все это кончится?

VI. Русская церковь

Бог весть, какой добрый ангел подтолкнул доктора Бильца свернуть на эту улицу. Уже вечер, и скоро станет совсем темно.

– Здесь неподалеку есть русская церковь.

– ??

– Ортодоксальная.

– Православная церковь? Давайте зайдем.

– О-о, она очень редко бывает открыта. Рождественские праздники позади, вы немножко опоздали. Но можно попробовать.

Машина остановилась в переулке, мы вышли. Кругом было поразительно тихо. Впереди, в десятке шагов от нас, неправдоподобно высокий в сумерках, темнел силуэт русского храма. Это была шатровая церковь, как бы перенесенная сюда с одной из московских улиц. За уходящим в серую вечернюю высь шатром звонницы, увенчанным небольшой золотой луковичкой, проглядывались три зеленоватых купола средней величины с крестами на золотых шишках. Большой, позолоченный православный крест красовался и над аркой резного каменного крыльца. За витыми чугунными решетками стрельчатых окон мы пока не угадывали ни движения, ни света. На крыльце тоже было тихо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: