Станислав Бескаравайный - Гутенбергские пророки. Сборник статей о фантастике

- Название:Гутенбергские пророки. Сборник статей о фантастике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448532009

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Бескаравайный - Гутенбергские пророки. Сборник статей о фантастике краткое содержание

Гутенбергские пророки. Сборник статей о фантастике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

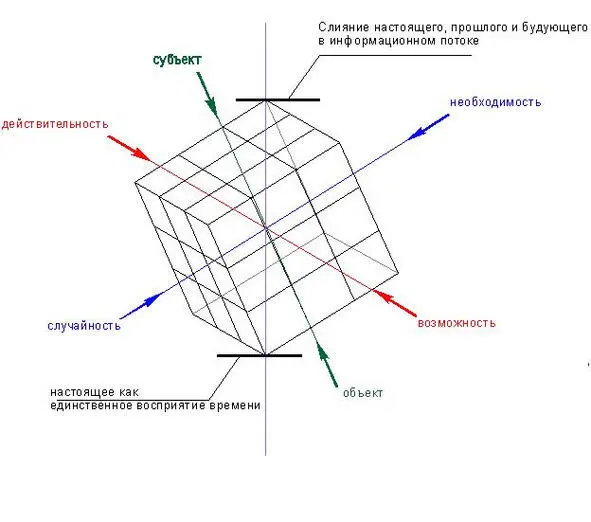

Итак, три характеристики как три измерения, три уровня в рамках каждого из них – получаем некий объем и двадцать семь вариантов предсказания, среди которых любой автор может попытаться найти мало использованные комбинации. Они образуют некое топологическое «пространства предсказания» – в рамках которого неизбежно будет действовать индивидуум или коллектив, принявший к сведению прогноз.

Но к чему следует присмотреться внимательнее, так это к взаимосвязи характеристик. Как существует координация категорий диалектики, так и раскрывается взаимосвязь целостности предсказания, его детерминированности и субъектности персонажа. Начало пространства предсказания можно отсчитывать от низшей точки по всем характеристикам: человек живет только настоящим, им правит случай и нет нужды заглядывать в будущее. Можно сказать, что будущего для такого персонажа вообще нет. Своего рода растительное существование, которое, при необходимости, авторы изображают в виде сельской идиллии или, шире, просто беззаботной жизни.

Высшая точка «пространства предсказания» – тот уровень всеведения, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одном информационном потоке. М. М. Бахтин приводит пример схожей ситуации в «Божественной комедии» Данте, но не по отношению к будущему, а по отношению к прошлому и, шире, ко всей оси времени: «Временная логика этого вертикального мира – чистая одновременность всего (или „сосуществование всего в вечности“). Все, что на земле разделено временем, в вечности сходится в чистой одновременности сосуществования. Эти разделения, эти „раньше“ и „позже“, вносимые временем, несущественны, их нужно убрать, чтобы понять мир, нужно сопоставить все в одновремени , то есть в разрезе одного момента, нужно видеть весь мир как одновременный . Только в чистой одновременности, или, что то же самое, во вневременности может раскрыться истинный смысл того, что было, что есть и что будет, ибо то, что разделяло их, – время – лишено подлинной реальности и осмысливающей силы» [1, 192—193].

Схема 1. Пространство предсказания

Схема 1. Пространство предсказания

Если мы рассматриваем самое начало некоего цикла романов или сериала, и видим обычного, среднестатистического персонажа которого планируется развивать, вести к подвигам и победам, то автор должен представлять взаимосвязь будущих пророчеств или прогнозов, которыми будет пользоваться герой. Сквозь пространство предсказания будто проходит ось – от сиюминутного к глобальному. И персонаж может оставаться в той или иной степени человечным, если он движется вдоль этой оси, то есть предсказания не гипертрофируют лишь одну характеристику, игнорируя остальные.

Рассмотрим крайности.

Можно вообразить себе всеведущего проныру, который будет знать будущее сколь угодно подробно, во всех вариантах – и своё всеведение использует лишь для своего развлечения. Но такой персонаж, чтобы читатель увидел в нем кого-то кроме примитивнейшего сибарита, будет нуждаться в весьма специфических объяснениях своей бездеятельности. Таков «племянник Сатаны», Филипп Траум из одноименного фильма, снятого по повести Марка Твена: скучающий демон в маленьком городке, у него есть время для разговора с детьми и для исполнения их желаний. Но при существующем дядюшке племяннику, собственно, и делать особо нечего (да и занятия его на Земле, в свободное от болтовни с детьми время, не показаны).

Но к чему приведет такое ленивое всезнание в перспективе? Всезнающий, но не откликающийся на запросы мира, персонаж утрачивает субъектность, он даже может лишиться личности. Хранилище прошлого и будущего, где можно найти ответы на все вопросы – это любое магическое зеркало, хрустальный шар или же чаша с водой, над которой произнесены соответствующие заклинания – вот его судьба. Но как редко эти предметы ведут собственную игру, обладают собственным видением мира и планами переустройства вселенной.

Если персонаж обладает четким, детерминированным знанием, но целостность его предсказаний сомнительна и как субъект он безынициативен, то мы видим раба собственного пророческого дара. Это Кассандра. Предсказания её весьма точны, но если не брать в расчет проклятье Аполлона, то основной причиной, по которой люди не верят очередной кассандре – есть сбивчивость и путанность предсказаний. Некое неизбежное событие пылает перед внутренним взором пророчицы, но вот в деталях рассказать путь к нему – отчего-то не выходит. Рациональных обоснований предсказания (пусть даже знание получено мистическим путем) не предоставляется. А лжепророков, с упорством дятла рассказывающих о будущих войнах или смертях, хватало во все времена, и люди стараются им не доверять.

Если же персонаж волею автора наделён слишком большой субъектностью, при недостатке предсказаний, то в итоге герой перестает прислушиваться к этим туманным и бесполезным предсказаниям. Полководец выслушает оракула, но побеждать в сражении ему придется самостоятельно. Влюблённый будет знать сплетни гадалки, однако влюбиться опять-таки придётся самому. По сюжету получаем уже не пушкинскую «Песнь о вещем Олеге», а шуточную песню В. Высоцкого: волхвы что-то говорили о коне и смерти, но от них слишком разило перегаром, и «дружина взялась за нагайки» – князь к предсказанию не прислушался.

Итак, если крайности в предсказаниях не гипертрофированы, и автор ведет героя ко все большему знанию о грядущем – то основная проблема в плане предсказания, это не пропустить переход от увеличения количества вариантов, от расширения пространства предсказания к его сужению, к слишком высокому уровню осведомленности, к утрате человечности. Автору, порой, очень хочется помочь любимому герою, сделать его сильнее, умнее, находчивее. Просто снабдить данными из будущего. Но стоит пересолить пророчествами кашу сюжета – и повествование разваливается. Забрать у героя лишнее знание, как и лишнее могущество, бывает непросто, и фокусы с амнезией, с утратой провидческого амулета, ссорой с оракулом – порой выглядят откровенной авторской манипуляцией, способом перевести героя в следующую книгу. Потому лучше всего соизмерять размер произведения, длительность приключений и рост данных о будущем. Чтобы полное знание о времени и о судьбе обреталось героями (и читателями) уже при кульминации, а не в первой трети романа, или не впервой книге цикла.

Литература

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 121—290с.

3. Технология «кокона» как признак конца истории

Интервал:

Закладка: