Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой

- Название:Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:978-5-04-111733-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой краткое содержание

Палеонтология антрополога. Книга 2. Мезозой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одни из самых колоритных птерозавров — тапежариновые аждархоиды из апта-альба Бразилии — Tapejara wellnhoferi, Caupedactylus ybaka и Tupandactylus imperator . Их головы были увенчаны совсем уж сумасшедшими гребнями, причём имеющими костяной каркас спереди и сзади и перепонку посередине, наверняка ещё и красиво окрашенную. Коротенький клюв уже почти совсем не выступал перед гребнем, а на нижней стороне передней части нижней челюсти выдавался большой овальный выступ. Тапежариновые имели размах крыльев около 2–3,3 м, причём пропорции крыльев были укороченными и расширенными, что предполагает более активный и манёвренный полёт, чем у многих морских родственничков. Как минимум для Europejara olcadesorum предполагается фруктоядность. Возможно, это позволило тапежариновым существовать большими группами: кости Caiuajara dobruskii найдены в огромных скоплениях из десятков индивидов; кстати, у этого вида выявлена возрастная изменчивость формы и размера гребня, но у взрослых гребни чрезвычайно высокими были всегда — и у самцов, и у самок.

Среднемеловой морской кризис не пощадил птерозавров. Когда в альбском веке содержание кислорода в морских водах упало, планктон сократился и рыбы стало меньше, огромное количество прежних форм птерозавров тоже исчезло. Этот удар оказался для всей группы роковым. Хотя на протяжении позднего мела число видов ещё несколько подросло и даже в самом конце мела, в маастрихте, в Марокко жили не меньше семи видов трёх семейств, разнообразие жизненных форм было безвозвратно утеряно. Прогрессивные позднемеловые птеранодонты и аждархоиды полностью потеряли зубы.

Затылочные гребни у некоторых птеранодонтов достигали фантастических размеров. Конечно, главным рекордсменом был Nyctosaurus gracilis и, возможно, парочка близких видов. Никтозавры не были слишком большими — размах крыльев 2 м, длина тела 37 см, зато выросты на голове превратились в два сумасшедших шипа: направленный вверх — 42 см длиной, и назад — 32 см, то есть «головной убор» был больше размеров тела. Судя по фрагментарным остаткам, у особо одарённых вертикальный шип мог достигать аж 55 см! Неизвестно были ли шипы просто «рогами» или между ними был натянут парус; непонятно как с таким сооружением на голове вообще можно летать, но никтозавры летали. Более того, на их ручках совсем не осталось пальцев с когтями, кроме, конечно, поддерживающего перепонку IV пальца. Получается, лазать по ветвям или даже ковылять в стиле летучей мыши никтозавры не могли. Возможно, они умели плавать по воде наподобие уток и чаек, хотя, конечно, в своеобразной позе. Интересно, что ближайший родственник никтозавра Muzquizopteryx coahuilensis обладал лишь махоньким закруглённым гребешочком на затылке. Это лишний аргумент в пользу того, что все подобные украшения были итогом работы полового отбора и не имели утилитарного назначения.

Nyctosaurus gracilis

Собственно птеранодоны — одни из самых известных птерозавров; их изображения лепятся на любой мезозойский пейзаж, включая изображения юрского периода. На самом деле птеранодоны были весьма специализированными летунами коньякско-кампанского времени; их кости обнаруживаются преимущественно в Северной Америке, хотя отдельные находки позволяют предположить намного более широкое распространение. Pteranodon longiceps имел размах крыльев до 6,3 м, причём разброс значений у самцов и самок был очень велик: в среднем 5,6 м у первых и 3,8 м у вторых. Мы знаем это, так как число известных особей этого вида далеко перевалило за тысячу. Самая знаменитая особенность птеранодонов — изящно изогнутый узкий гребень на затылке, причём у самцов он был длинный, а у самок — короткий. То, что это не разные виды, а именно самцы и самки, мы знаем из единства их прочих особенностей; важно и то, что таз самок шире, чем у самцов, даже при меньших размерах тела. Клюв у птеранодонов был очень длинным, совершенно прямым или равномерно вогнутым, с несколько задранным кончиком, почти идеально треугольным и использовался наподобие пеликаньей рыбочерпалки. Рыбоядность следует из чешуи, найденной в районе желудка и около челюстей некоторых образцов. Великое изобилие находок некоторые исследователи умещают в один-два вида, другие же разносят по нескольким родам. Например, скелет, чрезвычайно длинный клюв которого не сужался к концу, был описан как Dawndraco kanzai , особо крупные особи (с размахом крыльев до 6–7,3 или даже 9 м и длиной черепа в 1,3 м) — как Geosternbergia , причём те, что с широкими веслообразными гребнями у самцов и округлыми у самок — как Geosternbergia sternbergi , а с маленькими гребнями у самцов — G. maiseyi . Споры о систематике птеранодонов не утихают; это тот самый случай, когда обилие материала не избавляет от дискуссий.

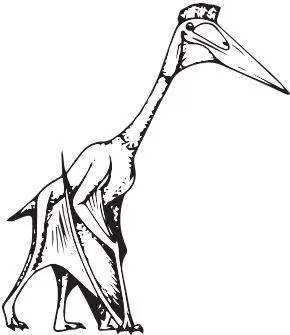

Аждархоиды позднего мела сделали ставку на размер. Даже родственник тупуксуар и талассодромеусов Aerotitan sudamericanus подрос до 5 м. И уж совсем титанических масштабов достигли североамериканские Quetzalcoatlus northropi, Arambourgiania philadelphiae (она же Titanopteryx ) и Cryodrakon boreas . Правда, эти монстры известны в основном по фрагментарным обломкам, но какие это обломки! Кецалькоатль обычно называется самым большим летающим существом всех времён: размах крыльев по наиболее достоверным оценкам достигал 10–11 м, а по самым смелым — от 15,5 до 21! Арамбургиания запросто может потягаться с кецалькоатлем за звание самолёта: один её шейный позвонок достигал 78 см! Получается, шея должна была быть не меньше 2,7 м длины, а размах крыльев — между 7 и 12–13 м! Как бы ни были облегчены кости таких гигантов, многие палеонтологи сомневаются, что они были способны подняться в воздух. Не исключено, что кецалькоатли были этакими хищными клювастыми жирафами, конкурировавшими с хищными динозаврами.

Жили подобные существа и в Старом Свете. Судя по огромным шейным позвонкам из маастрихта Марокко, Phosphatodraco mauritanicus тоже был немаленьким, с размахом крыльев по крайней мере 5 м. В то же время в Румынии водился Hatzegopteryx thambema . От него сохранились лишь небольшие фрагменты скелета, но их достаточно, чтобы прикинуть шею 1,5 м, череп 1,6 м длиной (3 м в первой реконструкции) и полметра шириной, размах крыльев в 10–12 м, а в оптимистичном случае аж 15–20 м! Кости хацегоптерикса массивные, шейный позвонок чрезвычайно толстый; возможно, этот ящер вовсе не умел летать. Важно, что он входит в очень странную островную фауну, где было много карликовых видов и не было больших теропод, так что хацегоптерикс вполне мог быть доминирующим хищником своей эндемичной экосистемы. В той же фауне нашлось место и «крошечному» Eurazhdarcho langendorfensis — «всего» 3 м.

Quetzalcoatlus northropi

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)