Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот пример показывает, что даже в тех случаях, когда связь между биологическим и социальным феноменами не вызывает сомнения, прямо вывести второй из первого не всегда удается. Тем более это справедливо для таких явлений, как искусство, религия, политика или обменно-торговые взаимодействия, не имеющие очевидного и бесспорного соответствия в животном мире.

Не сулит быстрых и легких успехов и применение селекционистского подхода к собственной эволюции социальных и культурных феноменов. Да, очень многие формы человеческой жизни демонстрируют явную способность к эволюции, причем некоторые черты этой эволюции (преимущественно дивергентный характер, появление со временем все более сложных форм, вымирание некогда обширных групп, сосуществование продвинутых и архаичных форм и т. д.) очень напоминают эволюцию биологическую. Мы уже говорили об этом в предыдущей главке применительно к языку, но то же самое можно сказать и о многом другом — от религиозных обрядов и социальных институтов до фольклорных текстов и философских систем. Однако применить к этим явлениям изощренный аппарат современного дарвинизма «в лоб» не представляется возможным — по крайней мере до тех пор, пока для культурных феноменов не определены аналоги таких важнейших понятий, как «ген», «генотип», «мутация», «аллель», «приспособление», «вид», «поколение» и т. д. Кроме того, есть основания думать, что далеко не все факторы биологической эволюции имеют аналогии в эволюции культурной — и наоборот. Трудно представить себе, чтобы переход, скажем, от многобожия к единобожию или от абсолютной монархии к парламентской республике происходил на основе случайных, ненаправленных ошибок при воспроизведении этих социальных феноменов в очередном поколении. Или чтобы полностью вымерший, представленный только окаменелостями вид через некоторое время взял и ожил — как это произошло в ХХ веке с языком иврит.

Сказанное, разумеется, не означает, что селекционистский подход не может быть применен к эволюции социальных и культурных явлений. Однако такое применение может оказаться успешным только в том случае, если оно будет «неклассическим», непрямым. Фактически это будет означать создание совершенно новой теории — глубокой, оригинальной, связанной с теорией Дарвина только общим духом. Пока ничего похожего на такую теорию в гуманитарных дисциплинах не видно.

Поведение методом тыка

Вторая масштабная попытка приложить селекционистский подход к гуманитарной сфере была предпринята в ХХ веке в психологии. В 1913 году американский психолог Джон Уотсон провозгласил, что психология должна стать настоящей наукой. А для этого она должна иметь дело только с наблюдаемыми явлениями. Предмет изучения — человека или животное — предлагалось рассматривать как «черный ящик», внутреннее устройство которого выяснить нельзя. Однако можно, подавая ему различные сигналы и регистрируя ответные поведенческие реакции, попытаться найти некие закономерности, связывающие одно с другим.

История величия и падения бихевиоризма(так назвали новое направление; от английского behavior — «поведение») требует отдельного и подробного разговора [243] Автор этих строк предпринял попытку такого разговора, написав книгу «Введение в поведение» (М.: CORPUS, 2016) — краткий популярный рассказ об истории наук о поведении животных. Значительная часть ее посвящена истории бихевиоризма и его взаимоотношений с другими научными направлениями.

. Для нас же сейчас важно, что среди теоретических трудностей, с которыми вскоре столкнулось это направление, оказалась и такая: а откуда, собственно, берутся сами реакции? Вот любимая модель бихевиористов — крыса, обучающаяся нажимать на рычаг, чтобы получить еду. Раньше она никаких рычагов не видела, и врожденной реакции на них у нее нет. Из структуры самого стимула тоже ничего не выведешь: тот же рычаг с равным успехом может включать ток на решетчатом полу под ее лапами. Так что же заставляет ее нажать в первый раз?

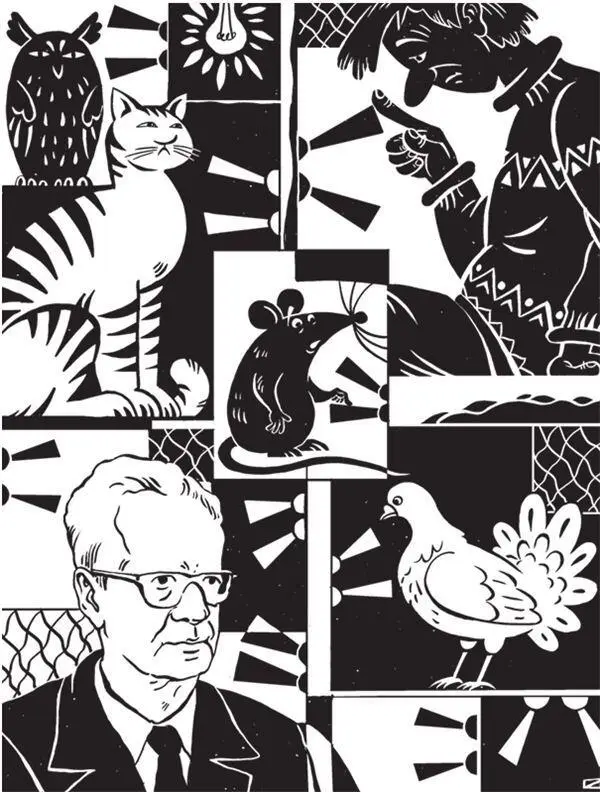

Последовательно-бихевиористский ответ на этот вопрос дал Бёррес Фредерик Скиннер — классик бихевиоризма; ученый, которого члены Американской психологической ассоциации в 1972 г. поставили на первое место в списке самых выдающихся психологов XX века (второе место занял Зигмунд Фрейд). По Скиннеру формирование поведения представляет собой полный аналог дарвиновской эволюции. Всякий организм постоянно совершает множество беспорядочных простых движений. Некоторые из них приводят к успеху (появляется еда) — такие действия закрепляются и в дальнейшем производятся уже каждый раз при попадании в экспериментальную ситуацию; прочие же выбраковываются. Если условия опыта усложнить (скажем, крысе надо нажать последовательно на два рычага, причем в строго определенном порядке), то соответствующее изменение поведения опять будет формироваться «методом тыка» — но уже на базе ранее усвоенного навыка. И если в эволюции естественный отбор, накапливая и суммируя ничтожные отклонения, создает такие сложные и совершенные структуры, как глаз или птичье крыло, то почему аналогичный процесс в психике не может формировать сложнейшие поведенческие акты? Немного усердия — и любой изощреннейший многоходовый план стратега или гениального шахматиста можно будет представить как последовательность простейших действий, рожденных когда-то механическим перебором и зафиксированных подкреплением.

Увы, и эта «очевидность» оказалась ложной. Работы исследователей других направлений, а также наиболее талантливых и интеллектуально честных бихевиористов (таких, как Харри Харлоу) показали, что поведение невозможно свести к схеме «стимул — реакция — подкрепление». Животное, конечно, постоянно вносит поправки в свое поведение в соответствии с его результатами. Но и эти поправки, и первоначальное поведение никогда не рождаются из случайного перебора бессмысленных движений: они всегда опираются на внутренние представления животного о ситуации, в конечном счете — на врожденные поведенческие акты. И в природных условиях (а не в предельно искусственной среде «ящика Скиннера») они обычно уже изначально более или менее адаптивны.

В главе «Навязчивая идея» мы уже говорили, что развитие некоторых социальных и экономических объектов больше напоминает не дарвиновскую эволюцию, а теоретические схемы Спенсера, Копа и прочих неоламаркистов. Это справедливо и для формирования поведенческих навыков: первичные изменения в этом процессе уже сами по себе приспособительны, дальнейший же отбор лишь отметает не оправдавшие себя варианты, оставляя самые удачные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: