Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На самом деле сложные структуры почти всегда возникают в эволюции не как гениальное изобретение, а скорее как длинная цепочка мелких «рацпредложений», каждое из которых лишь немножко улучшает общий результат. При этом по ходу дела часто выясняется, что структура, служившая для некоторой цели и совершенствовавшаяся для наилучшего соответствия ей, начиная с некоторого момента может быть использована для чего-то совсем другого. «Генератор» электрического угря или ската развивался из видоизмененной мышечной ткани как орган электрического чувства, своего рода активный электролокатор (такой орган и сейчас есть у многих видов вполне мирных рыб — например, у нильского сомика мормируса). Чувствительность такого органа тем выше, чем выше его мощность. Однако в какой-то момент мощность «батареи» у некоторых рыб оказалась настолько велика, что ее стало можно применять как оружие — и с этого момента она начала совершенствоваться уже в этом качестве. Мощный и острый хоботок сформировался у бабочки калиптры для того, чтобы прокалывать кожицу спелых плодов (калиптры и раньше лакомились соком лопнувших плодов — понятно, что при таком питании особи, которым не нужно ждать, пока слива или вишня лопнет, получают преимущество). Но на определенном этапе бабочки вдруг обнаружили, что кровь млекопитающих ничуть не менее питательна, чем фруктовый сок, а их оружие успешно прокалывает не только кожицу, но и кожу. В результате один вид этого рода уже превратился в заправского кровососа, другой находится в самом начале этого пути — кровь пьют пока только отдельные особи и только эпизодически. Кисть обезьяны сформирована необходимостью быстро и прочно захватывать ветки самой разной толщины — но позднее оказалось, что именно такая конечность лучше любой другой подходит для манипулирования предметами и орудийной деятельности. Такие сюжеты повторялись в эволюции столь часто, что видный немецкий эволюционист XIX века Антон Дорн обобщил их под названием «принципа смены функций».

Современные исследования показывают, что в мире молекул этот феномен встречается едва ли не чаще, чем на уровне макроскопических структур и органов. Например, у некоторых беспозвоночных есть дыхательный пигмент гемоцианин. Делает он то же самое, что в нашем организме делает гемоглобин, — при помощи «встроенного» атома металла (только не железа, а меди) связывает кислород там, где его много, и отдает там, где его мало. Анализ его аминокислотной последовательности показал, что этот пигмент происходит от фермента тирозиназы — весьма древнего и имеющегося практически у всех в животных, в том числе и у нас. Тирозиназа тоже возится с кислородом, используя в качестве инструмента атом меди. Но она не просто связывает на время кислород, а катализирует его присоединение к аминокислоте тирозину, превращая ее тем самым в диоксифенилаланин (ДОФА) — полуфабрикат для производства ряда нейромедиаторов и других сигнальных веществ.

О подобных сюжетах можно написать много томов, но это увело бы нас слишком далеко от нашей главной темы. Поэтому вернемся к ней, ограничившись общим выводом: практически во всех случаях, когда эволюционную историю той или иной структуры (будь то белковая молекула, комплекс из нескольких десятков разных белков или такой сложный орган, как головной мозг) удавалось проследить, оказывалось, что эта структура — результат постепенного усложнения, дифференциации, изменения функций и т. д. какого-то предшествующего образования — возможно, несколько менее сложного и совершенного, но непременно полезного . Как в старом советском анекдоте про кладовщика, объясняющего компетентным органам, как он при своей скромной зарплате ухитрился приобрести самый дорогой из открыто продающихся автомобилей: «„Волгу“ я купил, продав „Жигули“ и добавив немного сбережений.

„Жигули“ я купил, продав „Москвич“ и добавив немного сбережений. „Москвич“ я купил, продав „Запорожец“ и добавив немного сбережений… А за „Запорожец“ я свое уже отсидел!»

Откуда у героя анекдота мог взяться «Запорожец», мы поговорим в главе «Откуда берутся новые гены?». А пока сформулируем вывод: схема «сначала признак возникает, а потом уже его оценивает естественный отбор» принципиально неверна для сколько-нибудь сложных признаков — именно отбор и создает такие признаки, они возникают только в ходе отбора и никогда бы не возникли за счет одних только случайных изменений и их комбинаций [250] В 2010 году американские математики Херберт Уилф и Уоррен Эвенс опубликовали статью с красноречивым названием There’s plenty of time for evolution («Времени для эволюции много»), в которой строго показали, что при введении в модель процедуры, аналогичной естественному отбору, число событий, необходимых для того, чтобы из K типов элементов собрать строго определенную последовательность длиной L (для разобранного выше гипотетического «белка» длиной в 100 аминокислот K=20, а L=100) будет пропорционально не K L , а KlogL. Можно спорить, насколько математическая модель Уилфа и Эвенса соответствует реальной биологической эволюции — но она, во всяком случае, соответствует ей куда точнее, чем модель «торнадо над авиасвалкой».

. Это и есть та самая «творческая роль естественного отбора», о которой мы говорили в главе «Кто автор „Давида“?».

Казалось бы, после этого разговор о том, что дарвинизм якобы сводит всю эволюцию к случайности, просто нелеп. И, однако же, критики теории естественного отбора поколение за поколением азартно ломятся в открытую дверь, увлеченно доказывая очевидное — невозможность возникновения биологических структур путем случайной самосборки — и с завидным упорством игнорируя вопрос о естественном отборе.

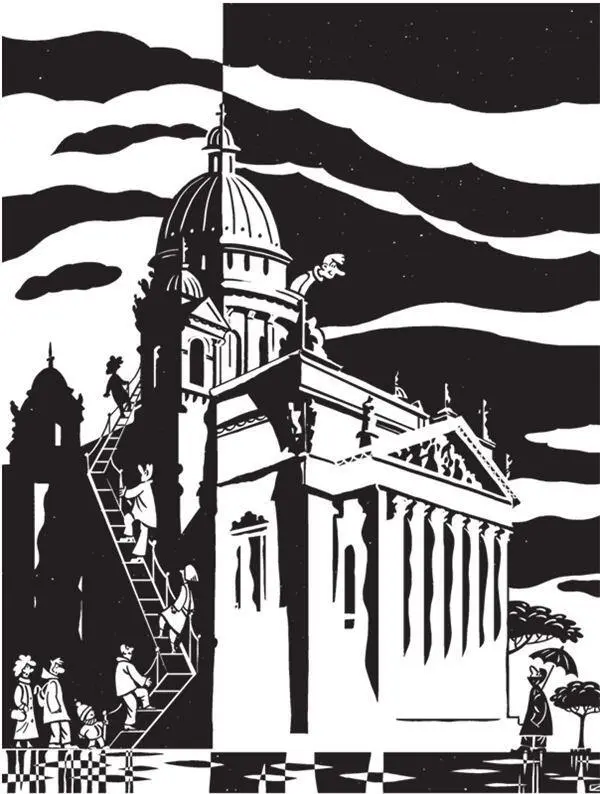

Примерно с таким же успехом можно утверждать, что на смотровой площадке Исаакиевского собора никогда не ступала нога человека, ибо никакой человек не в силах запрыгнуть на такую высоту, — старательно отводя глаза от ведущей туда лестницы.

Впрочем, когда иные опровергатели Дарвина пытаются учесть в своих рассуждениях естественный отбор, конфуз получается еще оглушительнее.

«Вот мы видим нечто сложное и совершенное: розу например или 130й сонет Шекспира. <���…> Эволюционист считает что множество случайных изменений плюс естественный отбор создали первое, так же они могут верить, что сто миллиардов обезьян стуча случайным образом по клавишам однажды напечатают второе. А чтоб включить сюда естетсвенный отбор нужно давать обезьянам бана каждый раз, когда она напечатает что-нибудь в рифму», — пишет современный блогер, явно любуясь своим свободомыслием (орфография и синтаксис оригинала сохранены).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: