Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, эта аналогия не вполне корректна. Столь стремительное уменьшение размеров компьютеров при одновременном увеличении их мощности стало возможным за счет многократного уменьшения размеров элементов. В первых компьютерах элементами служили радиолампы — детали такого размера, что в любую из них сегодня мог бы поместиться целый процессор вместе с жестким диском. Элементы человеческого мозга (будь то нейроны или синапсы) не претерпели с верхнепалеолитических времен сколько-нибудь заметного уменьшения. Однако задача компактизации уже имеющегося мощного устройства была для эволюции нашего вида даже более актуальной, чем для конструкторов вычислительной техники. В конце концов, ни большие, ни маленькие компьютеры никому не надо рожать, мучительно пропихивая твердые корпуса их блоков сквозь узкие и кривые родовые пути. Снижение объема головного мозга хотя бы на 10 % (примерно настолько он и уменьшился со времени «верхнепалеолитического перелома») при сохранении его функциональных возможностей должно было заметно снизить смертность рожениц — а это давало громадное преимущество тем, чьи гены позволяли сформировать такой мозг [316].

Правда, принятие такой гипотезы означает, что возможности мозга не так уж жестко связаны с его абсолютным размером. Между тем на протяжении всей истории палеоантропологии «по умолчанию» предполагалось однозначное соответствие между размером мозга и интеллектуальными способностями его обладателя. С одной стороны, только на основании такого допущения можно судить об умственных способностях ископаемых гоминид — сам по себе интеллект окаменелостей не оставляет. С другой — оно покоилось на вполне логичном рассуждении: зачем бы еще древним гоминидам было так гипертрофировать энергетически дорогой, уязвимый и создающий массу проблем при деторождении орган? Это имеет смысл лишь в том случае, если каждая прибавка его объема делает обладателя такого мозга еще умнее.

Это соображение, вероятно, и в самом деле справедливо как общее правило, но все-таки не как непреложный закон. Во всяком случае, из него не следует справедливость обратного утверждения: уменьшение мозга в ходе эволюции той или иной формы вовсе не обязательно влечет за собой снижение интеллекта. И свидетельствует об этом отнюдь не только динамика этого показателя у поздних сапиенсов. Единственный доступный для измерения череп флоресского «хоббита» заключал в себе мозг объемом примерно 420 куб. см — немножко меньше, чем у среднего шимпанзе или австралопитека. Между тем материальная культура «хоббитов» и прежде всего их орудия соответствуют культуре поздних эректусов (потомками которых «хоббиты», вероятно, и были), то есть существ, чей мозг был по крайней мере вдвое больше. Да и то, что среди физиологически здоровых (и даже прославившихся своими творческими достижениями) современных людей можно найти индивидуумов как с мозгом чуть больше тысячи кубиков, так и со вдвое большим, показывает, что возможности мозга не так уж жестко связаны с его размером.

А что признание этого факта изрядно затрудняет интерпретацию палеоантропологических находок — ну так эволюция и не брала на себя обязательства облегчить жизнь своим исследователям.

Надеюсь, всего вышесказанного достаточно, чтобы сделать вывод: наиболее популярные представления о современной эволюции человека и ее будущих результатах — будь то футуристический головастик или «общество идиократии», — мягко говоря, не имеют под собой достаточных оснований. Никаких фактов, указывающих на то, что биологическая эволюция человечества или отдельных его популяций продолжается, мы назвать не можем (если только не понимать под словом «эволюция» любое изменение частот генов или даже отдельных нуклеотидных полиморфизмов).

В допущении, что современный человек никуда не эволюционирует, иногда видят какую-то уступку креационизму или попытки не мытьем, так катаньем протащить в науку представление об особой природе человека, резко отличной от природы всех прочих живых существ: вот, мол, все они эволюционируют, а человек — нет. Но мы уже знакомы с видами, эволюция которых практически остановилась не на какие-то там века или тысячелетия, а на сотни миллионов лет. И никто почему-то не говорит, что эти данные льют воду на мельницу креационистов или приписывают щитню и гаттерии особую природу, резко отличную от природы всех прочих живых существ. Так почему же вопрос об эволюции человека мы должны рассматривать сквозь призму подобных опасений? И что это вообще за позиция — воздерживаться от вытекающего из фактов вывода только потому, что он может быть использован кем-то для обоснования тех или иных ложных взглядов? Следуя такой логике, нельзя было бы обнародовать и то, что археоптерикс — не настоящая птица, а энанциорнис, или что неандерталец — не предок современного человека, а параллельный вид. Понятно, что такой подход означает отказ от научной объективности в угоду тем или иным идеологемам.

Впрочем, те же требования научной объективности не позволяют нам сказать со всей определенностью, что биологическая эволюция человека безусловно остановилась. Единственное, что мы можем твердо сказать — это что известные на сегодняшний день факты не свидетельствуют о каких-либо эволюционных изменениях, происходящих сейчас с видом Homo sapiens , а принятые сегодня представления о механизмах эволюции не диктуют необходимости таких изменений.

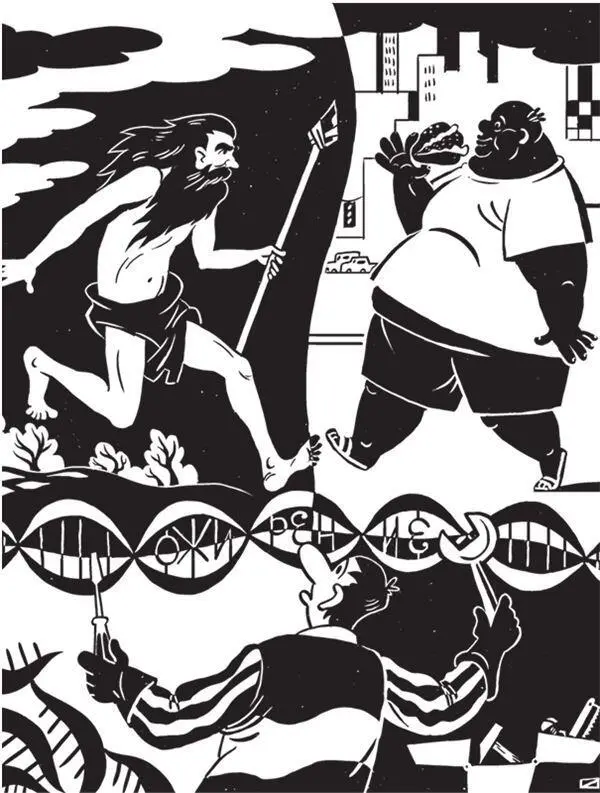

Прекращение биологической эволюции человека, разумеется, не означает, что он достиг предела совершенства и что развиваться ему больше некуда. Скорее наоборот — мало того, что человек вообще-то представляет собой с эволюционной точки зрения довольно «сырую» и недоработанную конструкцию, так эта конструкция еще и создавалась отбором для совсем других условий, нежели те, в которых живет сегодня абсолютное большинство человечества. Человеческий организм, например, совершенно не рассчитан на ситуацию, когда еда есть всегда, а ее добыча не требует сколько-нибудь серьезных физических усилий. Все врожденные поведенческие стратегии побуждают человека никогда не упускать случая поесть досыта (и, что еще важнее, накормить своих детей) — поскольку формировались они под такой образ жизни, при котором никогда не было известно, когда такая возможность представится в следующий раз. В результате современное человечество, еще не вполне справившись с проблемой массового голода, столкнулось с проблемой массового ожирения: число людей с избыточным весом на планете уже превышает число систематически недоедающих [317]. Причем оказывается, что избавить людей от лишнего веса куда трудней, чем избавить их от голода — поскольку тут приходится действовать вопреки биологическим основам нашего поведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: