А Ярбус - Роль движений глаз в процессе зрения

- Название:Роль движений глаз в процессе зрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А Ярбус - Роль движений глаз в процессе зрения краткое содержание

Роль движений глаз в процессе зрения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

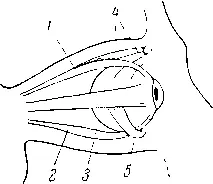

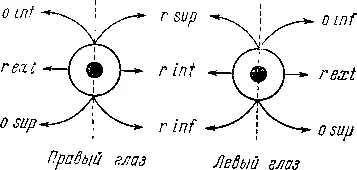

Рис. 11 Рис. 12

Рис. 11.Схематическое изображение мышц глазного яблока

1 — верхняя прямая мышца; 2 — нижняя прямая мышца; 3 — наружная прямая мышца (симметрично ей расположена внутренняя прямая, которая на чертеже не видна), 4 — верхняя косая мышца; 5 — нижняя косая мышца

Рис.12. Направление действия отдельных мышц глазного яблока

Пунктир — вертикальный меридиан глаза; черный кружок — зрачок; r . ext. — наружная прямая мышца; r . int —внутренняя прямая мышца; r. sup. —верхняя прямая мышца; r. inf. — нижняя прямая мышца; о. sup. — верхняя косая мышца; о. mf. — нижняя косая мышца (Кравков, 1950) специальный блок, поворачивает назад и кнаружи; она прикреплена к задней верхней части глазного яблока. Промежуточное пространство между глазом и его орбитой занято орбитальным жиром, на котором покоится глазное яблоко. Кроме того, положение глазного яблока поддерживается специальными связками.

Работа мышц при поворотах глаза довольно сложна. На рис. 12 показана схема действия отдельных мышц глазного яблока. Из всех произвольных мышц тела волокна глазных мышц самые тонкие. Для глазных мышц характерна очень большая насыщенность двигательными и чувствительными нервными волокнами (Дьюк-Элдер — Duke-Elder, 1932; Фултон— Fulton, 1943). Глазные мышцы иннервируются глазодвигательным, боковым и отводящим нервами. Боковой нерв иннервирует верхнюю косую мышцу, а отводящий — наружную прямую. Глазодвигательный нерв связан со всеми остальными мышцами глаза, включая ресничную (цилиарную) и мышцы, ведающие изменением величины зрачка. Все эти нервы начинаются в нижней части головного мозга у основания четвертого мозгового желудочка, в области четверохолмия, варолиева моста и продолговатого мозга.

2. Изучение движений глаз

при помощи последовательных образов

Современные методики записей движений глаз и методики создания стабилизированного сетчаточного изображения далеко не совершенны. Довольно часто при разработке новых методик используются давно устаревшие приемы. В некоторых случаях при помощи «забытых» приемов удается решать даже сложные вопросы. Все это говорит о целесообразности хотя бы краткого исторического обзора методик, имеющих отношение к настоящей теме.

Некоторые экспериментаторы (Додж — Dodge, 1907; Гельмгольц — Helmholtz, 1925; Дьюк-Элдер — Duke-Elder, 1932; Барлоу — Barlow, 1952; и др.) изучали характер движений глаз, пользуясь последовательными образами. В частности, изучались движения глаз в процессе фиксации, в процессе смены точек фиксации и при рассматривании сложных объектов. Следует заметить, что с появлением современных ламп-вспышек для многих задач самая методика получения последовательных образов стала намного совершеннее. Слепящая яркость и малая продолжительность вспышки света (меньше 0,001 сек.) позволяют создавать продолжительные последовательные образы большой резкости.

Приводим один из широко известных способов наблюдения за движением собственного глаза в процессе фиксации. Экспериментатор добивается появления четкого последовательного образа (метки), проектирующегося на fovea и имеющего форму крестика, черточки или маленького треугольника. Затем наблюдатель фиксирует точку на экране, который представляет собой или лист миллиметровки, или бумагу с нанесенной на ней сеткой. Во время фиксации он одновременно ведет наблюдение за движением метки относительно точки фиксации и сетки экрана, запоминает траекторию, по которой прошла метка в течение какого-то определенного отрезка времени.

Поскольку последовательный образ строго неподвижен относительно сетчатки, видимое движение по экрану этого образа полностью соответствует движениям глаза. Зная расстояние между глазом и экраном, легко подсчитать цену деления сетки экрана в угловых величинах и с некоторой небольшой точностью определить движения глаза, совершаемые им в процессе фиксации. В данном случае очень важна резкость изображения последовательного образа. Чем меньше метка и чем резче она видна глазу, тем, следовательно, с большей точностью можно определить ее движение по экрану.

Другой способ изучения движений глаз в процессе фиксации состоит в следующем. Наблюдатель фиксирует точку, расположенную в центре узкой щели. Позади каждой из половинок щели находится лампа-вспышка.

Включение ламп-вспышек производится последовательно с заранее заданным интервалом, равным какой-то части секунды. При этом возникают последовательные образы от каждой половинки щели. Вследствие движений глаза в промежутке между двумя вспышками две половинки последовательного образа обычно оказываются сдвинутыми относительно друг друга. По величине этого сдвига экспериментатор может судить о величине и характере движений глаз в процессе фиксации взора.

Наблюдения за большими движениями глаз при рассматривании какого-нибудь объекта удобно вести при помощи последовательного образа, имеющего форму окружности или круга, проектирующегося на fovea. Зная угловой размер круга, запоминая его положение на объекте во время восприятия, наблюдатель может приблизительно судить о том, как и какими частями сетчатки он смотрит на тот или иной элемент объекта и какую получает при этом информацию.

Общий характер движений глаз при рассматривании неподвижных объектов, в частности скачкообразность этих движений, изучался в прошлом (Ландодьт — Landolt, 1891) следующим образом. В затемненной комнате в поле зрения наблюдателя находился слабо освещенный объект восприятия и расположенный на его фоне или рядом с ним небольшой, но очень яркий источник света. Какой-то отрезок времени наблюдатель рассматривал объект или плавно обводил взором контур объекта и затем полностью выключал свет. Ряд последовательных образов, вызванных ярким источником света, позволял в этом случае наблюдателю судить о характере движений глаз. Каждый отдельный последовательный образ соответствовал процессу фиксации; каждый промежуток между смежными точками фиксации соответствовал смене точек фиксации.

Движения глаз при смене точек фиксации изучались некоторыми авторами (Ламанский — Lamansky, 1869; Кооб и Мосс — Cobb, Moss, 1925) при помощи яркого мелькающего источника света. Источник света, мелькающий с частотой в несколько сот герц, помещался между двумя точками фиксации. Во время смены точек фиксации, вследствие мельканий источника света и движений глаза, на сетчатке получался ряд изображений источника света, которые в последующий момент, после полного выключения света, воспринимались наблюдателем как цепочка последовательных образов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: