Дмитрий Сахаров - Генеалогия нейронов

- Название:Генеалогия нейронов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Сахаров - Генеалогия нейронов краткое содержание

Д. А. САХАРОВ

ГЕНЕАЛОГИЯ НЕЙРОНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1974

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

© Издательство «Наука», 1974 г.

Генеалогия нейронов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. 2. 5. Идентифицированные клетки

ЛПл1 и ППл1.Эти симметрично расположенные гигантские клетки проявляют сходные физиологические свойства. Размеры в фиксированном материале до 150 мк, живые клетки немного крупнее. Чаще всего расположены на дорзальной поверхности ганглиев, но иногда позиция тела клетки смещается. Клетки пигментированные, каждая из них выделяется на фоне окружающих мелких нейронов. Визуальная идентификация проста. Обе клетки склонны молчать или генерируют редкие и нерегулярные потенциалы действия в ответ на спонтанные ВПСП. При пропускании слабого деполяризующего тока легко выявляются осцилляторные свойства: появляется регулярная активность мономодального характера без аккомодации к току. ТПСП в спонтанном синаптическом притоке никогда не наблюдались.

Потенциал покоя 45-50, у молчащих нейронов до 60 мВ; потенциал действия 2-компонентный — первый, меньший компонент соответствует, по-видимому, аксонной триггерной зоне, тогда как второй длительностью около 10 мсек и амплитудой около 65-70 мВ, т. е. с небольшим овершутом, является соматическим. Следовая гиперполяризация, как уже отмечалось, бывает значительной величины [283].

Ацетилхолин и серотонин оказывают умеренное деполяризующее действие с выраженной десенситизацией; дофамин как будто неэффективен (эти наблюдения сделаны только на правой клетке).

ЛПа1.Единственный гигантский нейрон, расположенный на заднем конце левого париетального ганглия, у выхода левого мантийного нерва. Чаще всего клетка лежит несколько правее нерва, иногда над ним. В этой области граница между левым париетальным и висцеральным ганглиями изменчива, так что в редких случаях клетка оказывается по другую сторону щели, т. е. в висцеральном ганглии. Таким образом, клетку очень просто идентифицировать визуально. Когда позиция этого нейрона нетипична и он переходит в висцеральный ганглий, его легко отличить от «собственных» нейронов висцерального ганглия по отсутствию активности. При прямом возбуждении пропусканием деполяризующего тока клетка генерирует, как правило, псевдоспайки, при этом залп быстро прекращается вследствие аккомодации к току. В спонтанном синаптическом притоке наблюдаются только мелкие ВПСП. Действие медиаторов не изучено.

Клетка ЛПа1, вместе с ЛПа3 и ППа3, была объектом исследования французских авторов, применявших, в частности, метод фиксации потенциала. Эти авторы дают следующие, средние для всех трёх нейронов, цифры: потенциал покоя — 54±6 мВ (при 23-25°), потенциал действия 92 мВ, трансмембранное сопротивление 1 — 2,5 МОм, постоянная времени 40-50 мсек, откуда входная ёмкость равна около 25 нФ [171].

ЛПа2.Гигантская клетка, расположенная на переднем конце ганглия. В этой области картина крупных нейронов отличается значительным непостоянством: по данным Кунце, на дорзальной стороне в разных препаратах можно видеть до четырёх и на вентральной до трёх гигантских нейронов. Одна из этих клеток белая, что облегчает её индентификацию; белая клетка чаще всего лежит на вентральной стороне ганглия, но иногда заходит на дорзальную, располагаясь медиально. Остальные, пигментированные, гигантские нейроны приходится различать, учитывая их относительную позицию и физиологические свойства. Клетка ЛПа2 всегда расположена латеральнее «молчащего» нейрона ЛПа3.

ЛПа2 проявляет редкую активность или молчит, но, в отличие от ЛПа3, хорошо поддерживает активность при пропускании деполяризующего тока и нередко генерирует в ответ на спонтанные залпы ВПСП. Другое отличие от ЛПа3 — наличие в спонтанном синаптическом притоке как возбуждающих, так и тормозных ПСП. Залпы ТПСП кумулируются в торможение большой длительности. Потенциал покоя около 40- 50 мВ, потенциалы действия с овершутом, без задержки на нисходящей фазе. Ацетилхолин на уровне генерации потенциалов действия гиперполяризует, этот эффект извращается после инъекции в клетку ионов хлора.

ЛПа3 и ППа3.А. В. Карякин, изучавший эти клетки [20], считает их парными нейронами, обладающими сходным и симметричным ветвлением аксонов. Приведём сообщённые этим автором характеристики клеток: размеры около 120 мк; потенциал покоя 56,7±4,7 мВ (температура не указана); потенциал действия 94,8±8,3 мВ, длительностью 5 мсек, однокомпонентный при прямом раздражении и двухкомпонентный при антидромном; действие ацетилхолина деполяризующее; синаптический приток только возбуждающий, ВПСП мелкие, амплитудой 2-3 мВ, длительностью 40-50 мсек, амплитуда ВПСП линейно зависит от величины мембранного потенциала, рассчитанный равновесный потенциал для ВПСП равен -30 мВ.

Мы можем к этому добавить, что обе клетки легко аккомодируются к деполяризующему току и быстро перестают генерировать, так что называть их нейронами пейсмекерного типа, как это делает А. В. Карякин, на наш взгляд, неверно. Нуждаются в проверке и данные о действии ацетилхолина, полученные А. В. Карякиным только в условиях перфузии всего ганглия. В немногих опытах с ионофоретической аппликацией мы наблюдали, что деполяризация, вызванная ацетилхолином, не достигает уровня генерации потенциалов действия; будучи апплицированным на уровне генерации, ацетилхолин вызывал в наших экспериментах гиперполяризацию мембраны (сделано только на клетке ЛПа3). (См. также об этих клетках в работах 120 и 171].

ППа1.В заднемедиальной доле правого париетального ганглия обычно имеется несколько гигантских нейронов, число и позиции которых варьируют. С полной уверенностью поэтому клетку ППа1 визуально идентифицировать нельзя, но всё же при достаточном опыте её можно узнать, руководствуясь следующими признаками: во-первых, это одна из крупнейших, а иногда крупнейшая клетка доли; во-вторых, она всегда примыкает к правой границе доли, т. е. к складке, отделяющей долю от латеральной области ганглия; в-третьих, клетка обычно выглядит более бледной и прозрачной, чем другие гигантские нейроны доли, хорошо пигментированные; обычно оранжеватая клетка ППа1 бывает белесоватого оттенка.

Я остановлюсь на этой клетке несколько подробнее, так как она понадобится нам в следующей главе.

Физиологические свойства клетки ППа1 настолько своеобразны, что позволяют не спутать её ни с каким другим нейроном. Она имеет совершенно особый тип залповой активности, подробно описанный выше ( 4.2.3.).

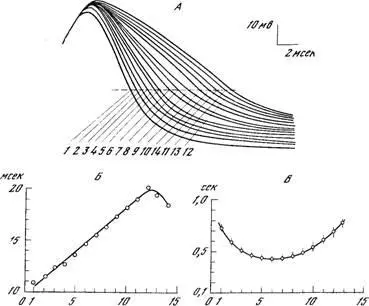

Рис. 9. Характеристики эндогенной залповой активности нейрона ППа1 [Из 289].

А -изменение формы потенциалов действия в течение залпа (цифрой указан номер потенциала в залпе). Б — изменение длительности потенциала действия в течение залпа (показателем длительности служит интервал между восходящим и нисходящим фронтом потенциала действия при 50% его амплитуды). На абсциссе — номер потенциала, на ординате — время, мсек. В — изменение межспайкового интервала в течение залпа. На абсциссе — номер интервала, на ординате — время, сек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: