Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Название:Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] краткое содержание

Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В середине XIX века викторианцы с их обостренной чувствительностью считали естественным убрать неприличные душевные болезни с глаз долой. Этот рефлекс в сочетании с расширением диагностики душевных патологий как таковых привел к росту числа пациентов лечебниц примерно с 10 тысяч в 1800 году до 100 с лишним тысяч к концу столетия [493] Roy Porter, «Madness and Its Institutions», в кн.: «Medicine in Society: Historical Essays» , ed. Andrew Wear (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).

. Чтобы вместить эту растущую популяцию, строились все новые сумасшедшие дома, однако спрос все равно сильно превышал предложение. Психиатрические больницы тех времен были полны противоречий: общие гуманные цели сталкивались с повседневной реальностью, поскольку система была перегружена. Величественная неоклассическая или неоготическая архитектура, широкие коридоры, отделанные красивой плиткой, а иногда даже просторные бальные залы – все это претендовало на аристократизм и роскошь, но в самих палатах из-за перенаселенности условия были совсем другие (см. рис. 12) [494] Mark Davis, «Asylum: Inside the Pauper Lunatic Asylums» (Stroud, UK: Amberley, 2014).

. Надзирали над всем этим почтенные доктора, которых называли алиенистами от французского слова « aliéné » («безумный» или просто «чужой»), что наталкивает на мысль об «отчужденной» душе, покинувшей тело страдальца. Многие методы лечения и вправду были чуждыми утонченному обществу – от широко используемых кандалов, ножных гирь, смирительных рубашек и камер с обитыми стенами до практики одурманивать пациентов бромидами – успокоительными средствами, от которых в наши дни отказались, поскольку выяснилось, что они токсичны и вызывают множество побочных эффектов [495] H. R. Rollin, «Psychiatry in Britain one hundred years ago», «British Journal of Psychiatry» 183 (2003): 292–298.

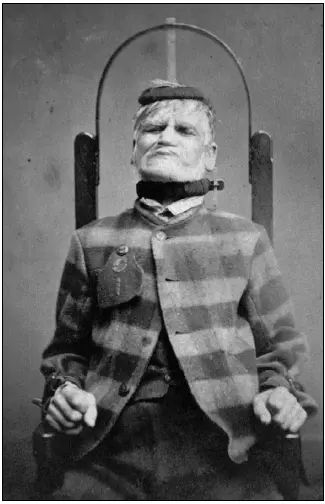

. Идеи Тьюка и Пинеля, которые настаивали на морально-этическом воспитании душевнобольных, шли бок о бок с куда более жестокими видами «воспитания». Скажем, на фотографии, сделанной в 1869 году в знаменитой Лечебнице для бедных душевнобольных в Вест-Ридинге, изображен старик в робе, напоминающей тюремную, привязанный к креслу за шею и за руки; несчастному сдавливают лоб обручем, и он кривится от боли. Кто хотя бы раз видел эту фотографию, уже не сможет ее забыть [496] Chris Pleasance, «Faces from the Asylum: Harrowing Portraits of Patients at Victorian „Lunatic“ Hospital Where They Were Treated for „Mania, Melancholia and General Paralysis of the Insane,“» «Daily Mail» , 18 марта 2015 года.

.

Рис. 12. Бальный зал в психиатрической Лечебнице Клейбери, ок. 1893 ( вверху ); мужчина в смирительном кресле, лечебница для бедных душевнобольных в Вест-Ридинге, 1869 ( внизу ). Оба снимка публикуются с разрешения Библиотеки Вэлкам в Лондоне

На взгляд современного человека, у лечебниц XIX века была и другая аномальная черта: там была несоразмерно велика доля больных, чьи недуги были вызваны соматическими или внешними причинами [497] Ezra Susser, Sharon Schwartz, Alfredo Morabia, and Evelyn J. Bromet, eds., «Psychiatric Epidemiology: Searching for the Causes of Mental Disorders» (New York: Oxford University Press, 2006).

. Сегодня большинство госпитализируемых психиатрических больных страдают шизофренией, маниакально-депрессивным психозом или тяжелой депрессией (все эти состояния часто называют болезнями мозга), а в документах XIX века приводятся всевозможные причины для госпитализации, самые странные и зачастую не имеющие отношения к мозгу: чаще всего это финансовые трудности, взрывной темперамент и мастурбация у мужчин и домашние скандалы, «женские болезни» и роды у женщин [498] W. S. Bainbridge, «Religious insanity in America: The official nineteenth-century theory», «Sociological Analysis» 45 (1984).

.

Самым страшным недугом в викторианских лечебницах для душевнобольных был так называемый прогрессивный паралич – прогрессирующая деменция и утрата моторных навыков, характерная для поздних стадий сифилиса, инфекционной болезни, передающейся половым путем [499] G. Davis, «The most deadly disease of asylumdom: General paralysis of the insane and Scottish psychiatry, c. 1840–1940», «Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh» 42 (2012): 266–273.

. Этот недуг свел в могилу композитора Роберта Шумана, о чем мы говорили в главе 5. В отчете, составленном в 1826 году, французский психиатр Луи-Флорантен Кальмей дает леденящее душу поэтапное описание этой болезни – «усиливается бред, исчезает рассудок, сужаются эмоции, пациент не узнает даже самых близких. Постепенное ослабление высших функций перемежается пароксизмальными фазами различной продолжительности, когда бред усиливается вдвое, а возбуждение достигает предела» [500] J. M. S. Pearce, «Brain disease leading to mental illness: A concept initiated by the discovery of general paralysis of the insane», «European Neurology» 67 (2012): 272–278.

. По подсчетам, с прогрессивным параличом в британские сумасшедшие дома поступало до 20 % больных, и до появления антибиотиков в первой трети XX века болезнь была распространена на эпидемическом уровне [501] J. Hurn, «The changing fortunes of the general paralytic», «Wellcome History» 4 (1997): 5.

. На Континенте, а также в некоторых областях Нового Света обитателей лечебниц косила другая распространенная пагуба – пеллагра, смертоносный синдром «трех Д»: диарея, дерматит и деменция [502] «Pellagra and Its Prevention and Control in Major Emergencies» , World Health Organization, 2000.

. Одна из самых страшных вспышек пеллагры произошла на американском Юге на рубеже XIX–XX веков, когда болезнь, по некоторым оценкам, поразила четверть миллиона человек [503] Charles S. Bryan, «Asylum Doctor: James Woods Babcock and the Red Plague of Pellagra» (Columbia: University of South Carolina Press, 2014).

. Впоследствии американский эпидемиолог венгерского происхождения Джозеф Гольдбергер обнаружил, что пеллагра вызывается не какой-то внешней биологической причиной, а недостатком в рационе витамина B 3 [504] V. P. Sydenstricker, «The history of pellagra, its recognition as a disorder of nutrition and its conquest», «American Journal of Clinical Nutrition» 6 (1958): 409–414.

.

Итак, самые распространенные душевные болезни XIX века можно было вылечить антибиотиками и витаминными добавками, и это примечательно с двух точек зрения. С одной стороны, однозначно биологическая природа психиатрических синдромов, вызванных сифилисом и недостатком витамина B 3, – и то, и другое вызывает дегенерацию нейронов центральной нервной системы – служит доказательством, что человеческое сознание имеет физиологическую основу. С другой стороны, этиология прогрессивного паралича и пеллагры – это довод против приравнивания душевных болезней к заболеваниям мозга как такового. Паралич и пеллагра воздействуют на поведение человека через мозг, но не вызваны мозгом. Подобные патологии служат примером многослойности контекста, в котором возникают различные психические расстройства. Налицо когнитивные и поведенческие отклонения, как и сопровождающие их биологические аномалии мозга. Но налицо и более широкая сеть причинно-следственных обстоятельств, в том числе не только конкретные стимулы или болезнетворные факторы, вызывающие мозговую дисфункцию, но и среда и общество, в котором все эти обстоятельства возникли. То есть прогрессивный паралич, например, – это одновременно и заболевание мозга, и инфекционная болезнь, и общественное зло. Именно об этой сложности писал польский врач и историк медицины Людвиг Флек, когда рассказывал о хитросплетениях моральных и медицинских представлений о сифилисе в эпоху до Нового времени [505] Флек Людвиг. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. (М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999).

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)