Хью Раффлз - Инсектопедия

- Название:Инсектопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-460-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хью Раффлз - Инсектопедия краткое содержание

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Инсектопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2

Но затем – собственно, сегодня утром – произошло нечто новенькое. Я был в душе и, как всегда, унесся мыслями куда-то вдаль под успокоительными теплыми струями, праздно размышляя о главе этой книги, которую я пытаюсь закончить, – главе о насекомых с нетрадиционной ориентацией и о нетрадиционных вещах, которые им так нравятся, – когда, появившись неизвестно откуда, трехдюймовый таракан свалился с потолка ванной и совершил посадку у моих ног.

Должен сознаться: я завизжал. А вы бы не завизжали на моем месте? Я не сразу пришел в себя после этой неожиданности. Итак, мы один на один – таракан и я, оказавшийся в ловушке, беззащитный, покрытый мыльной пеной. И мы оба не шевелились, пока это огромное маленькое животное – женского пола, как я заметил, – не взобралось проворно на полотенцесушитель и не замерло там, на уровне моих глаз, в нескольких дюймах от моего лица; симпатичное и умное лицо тараканихи склонилось набок, как у философа, смотрело на меня странно-вопросительно, ее глаза смерили меня с головы до пят, словно посмеиваясь над этой неожиданной ситуацией и заинтригованно гадая, что случится дальше. Один из нас был совершенно спокоен. Один из нас начал тщательно чистить свои усики – как-никак это же ванная. Я умолчу о подробностях того, что произошло дальше. Сомневаюсь, что в тот раз даже Эрика Элизондо не почувствовала бы угрызений совести.

V

Зрение

Vision

1

Компания Academy Studios (Новато, штат Калифорния), занимающаяся дизайном экспозиций и производством соответствующего оборудования, создала эти интерактивные станции для «Зоопарка членистоногих» в Музее естественных наук, который финансируется властями штата Северная Каролина. Конструкторы соорудили семифутового богомола и стрекозу с двенадцатифутовым размахом крыльев (обе фигуры – анатомически точные!), но самое большое внимание привлекают маски: жутковатые на вид шлемы из научной фантастики, которые, как сказано в рекламных брошюрах Academy Studios , «дают посетителям шанс взглянуть на жизнь глазами пчелы».

Креативный директор фирмы Роберт Ягура сказал мне, что они взяли шестиугольные листы плексигласа, чтобы воспроизвести фасетки составного глаза пчелы, и соединили их на искривленной основе, чтобы получалось изображение, расколотое на фрагменты. Но, предостерег Роберт, даже этот протез не позволяет посетителю увидеть мир глазами пчелы. Начнем с того, что чувствительность пчелы к электромагнитному спектру сильно смещена по сравнению с человеческим глазом в сторону коротких волн, незримых для человека. Нижний уровень для пчелы – волны длиной менее трехсот восьмидесяти нанометров, так что она видит ультрафиолетовый свет, неразличимый для нас; верхний уровень не дотягивает до красного: то есть пчелы, что называется, «слепы на красный цвет», и красный кажется им пустой чернотой, отсутствием света.

Почти забытый зоолог Чарльз Генри Тёрнер делит с Карлом фон Фришем лавры первого человека, который позволил взглянуть на мир глазами пчелы [416]. Тёрнер, первый афроамериканец, защитивший диссертацию в Чикагском университете, автор более пятидесяти научных работ, опубликовал свое исследование в 1910 году, в начале своего долгого учительского пути (он преподавал естествознание старшеклассникам в государственных школах). Фон Фриш закончил свое исследование в 1913-м, задолго до того, как переехал в Мюнхен и стал свидетелем танцев медоносных пчел. Фон Фришем уже тогда руководило стремление продемонстрировать способности его крохотных друзей, которое в итоге принесло ему Нобелевскую премию. До того как Тёрнер и фон Фриш обратили внимание на этот вопрос, считалось, что насекомые – абсолютные дальтоники, и это несмотря на всю экстравагантность окраски цветов, на замысловатую экономику взаимозависимости, которая тысячи лет связывает насекомых и покрытосеменные растения.

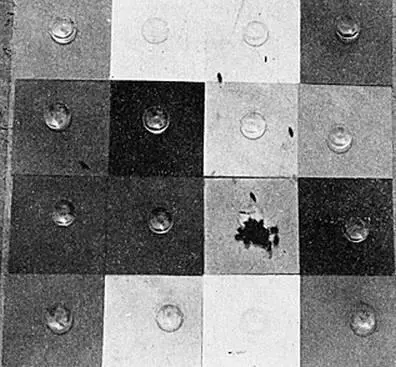

Способ, которым фон Фриш опроверг тезис о дальтонизме насекомых, стал общеизвестным. Это характерно и изящно простой способ: никакой замысловатой техники. Фон Фриш расставил блюдца, подложив под них карточки. Всего лишь на одном квадратике – на единственной голубой карточке на поле разных оттенков серого цвета – стояло блюдце с сахарной водой. Для начала фон Фриш научил своих пчел посещать голубую карточку. Затем на протяжении нескольких часов он переставлял голубую карточку с места на место в матрице. А на следующем этапе убрал все карточки и блюдца, заменил их новым набором таких же карточек и блюдец, но на сей раз оставил блюдце на голубой карточке пустым. Как фон Фриш и ожидал, пчелы вернулись к голубой карточке: их привлек цвет, а не запах или местоположение [417]. Как пояснил фон Фриш, это поведение продемонстрировало «подлинное чувство цвета» у пчел, а не просто их способность различать уровни яркости света. Он отметил: если бы они видели мир черно-белым, то сочли бы, что как минимум некоторые серые карточки неотличимы от голубой [418].

Сегодня мало кто спорит с мнением, что большинство насекомых в той или иной форме обладает цветовым зрением. Проводя электрофизиологические эксперименты с фоторецепторными клетками, ученые могут запросто продемонстрировать способность к цветовому зрению. Например, им известно, что пчелы, как и люди, обладают трихроматическим зрением, у них есть светочувствительные пигменты трех типов, максимально поглощающие разные части спектра (правда, у пчел эти части – зеленый, голубой и ультрафиолетовый, а у нас – красный, зеленый и голубой). Ученые также знают (хотя трудно постичь, что это может значить в реальности), что многие стрекозы и бабочки имеют пентахроматическое зрение: у них есть пигменты пяти типов. (А еще им известно, что раки-богомолы имеют рецепторы, чувствительные к волнам двенадцати разных длин!)

Однако одно дело – доказать, что у животных есть способность к цветовому зрению, а совсем другое – продемонстрировать, что мир, по которому они движутся, сияет и мерцает, как и наш, разнообразными оттенками. Эту задачу ученые решают, полагаясь на исследования поведения и всё еще применяя методы, придуманные Тёрнером и фон Фришем: тренируют насекомых искать корм-приз и ориентироваться в цветных пятнах.

Но насекомые – не самые сговорчивые объекты исследований, и пока такие работы проведены только с медоносными пчелами, мясными мухами и несколькими видами бабочек [419]. Если учесть особый спектр поглощения, характерный для их фоторецепторных клеток, мы можем быть вполне уверены, что этим насекомым предметы представляются совсем не так, как нам. Например, многие цветы сквозь ультрафиолетовый фильтр выглядят почти неузнаваемо. На этих цветах рудбекии ( Rudbeckia hirta ) проступает рисунок в виде концентрических кругов, который, кажется, ведет пчел, ос и других опылителей к их цели – «яблочку» мишени; у других цветов характерный рисунок напоминает посадочную полосу, ведущую к тому же конечному пункту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: