Хью Раффлз - Инсектопедия

- Название:Инсектопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-460-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хью Раффлз - Инсектопедия краткое содержание

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Инсектопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

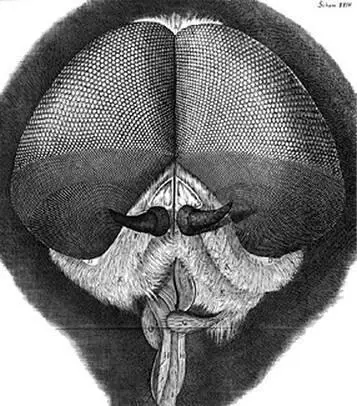

Антон ван Левенгук, открывший бактерии, сперматозоиды и клетки крови, ротовой аппарат и жало пчелы, мельтешение микроорганизмов в капле воды и многие-многие другие феномены микробиологии, первым увидел свет в составном глазу. Посветив свечой через роговицу насекомого, он взял один из своих составных микроскопов, которые сам и изобрел, – микроскоп из серебра и золота, один из тех, которые после его смерти были проданы родственниками и пропали бесследно, один из тех микроскопов, которые Роберт Гук скопировал, чтобы проникнуть в невообразимый, крайне тревожный мир, с аккуратностью чертежника обнаженный им в «Микрографии» – томе, где содержится его знаменитая гравюра с головой стрекозы (дьявольским маскообразным лицом, которое впервые в истории стало зримым), где он записал свое изумленное наблюдение, что, идеально отражаясь во всех фасетках составного глаза насекомого, виднелся «пейзаж с тем, что находилось перед моим окном, в том числе с огромным деревом, ствол и крону коего я смог отчетливо рассмотреть, как и части моего окна и мою руку и пальцы, если я держал ее между окном и объектом» [433].

Гук вслух размышлял об оптике своей «Ильницы-пчеловидки» («Какими чрезвычайно замысловатыми и нежными должны быть составные части среды, которая передает свет, когда мы находим инструмент, созданный для его получения или преломления, чрезвычайно маленьким?» [434]), но именно Левенгук спустя тридцать лет первым осознал, что изображение, которое передается в мозг мухи, раздроблено, что каждая фасетка глаза улавливает отдельное изображение. Ван Левенгук изложил свои мысли в восхищенном письме в Королевское общество, опубликованном в 1695 году – в эпоху, когда науки и искусства всё еще договаривались о своем официальном разводе. «То, что я наблюдал, глядя в микроскоп, – сообщил он коллегам, – представляло собой перевернутые изображения горящего пламени: не одно изображение, а около сотни изображений. Какими бы маленькими они ни были, я видел, что все они движутся» [435].

Спустя почти двести лет Зигмунд Экснер, видный биолог, который консультировал своего молодого племянника Карла фон Фриша при создании семейного музея естествознания на берегах озера Вольфганг, дописывал «Физиологию составных глаз насекомых и ракообразных» – первую авторитетную работу о зрении насекомых, революционную монографию, тезисы которой не опровергнуты доныне [436]. Экснер был ассистентом Эрнста Брюке – того самого профессора физиологии Венского института физиологии, который убедил Зигмунда Фрейда отвергнуть нейробиологию ради неврологии. Экснер и Фрейд были коллегами по институту, оба учились у Брюке. Экснер, как и Фрейд, одновременно был рабом зрения и живо интересовался его механикой. Проявив огромное тщание и проделав гигантскую работу, он сумел сделать фотоснимок через составной глаз светляка Lampyris , но изображение, которое он увидел, весьма отличалось от того, что зрел ван Левенгук.

Как может составной глаз, образованный из множества граней, раздробляющий изображение, в итоге продуцировать одно-единственное изображение и как может это изображение быть правильно ориентированным, а не перевернутым, как то, которое попадает в мозг и из глаза мухи, и из глаза человека?

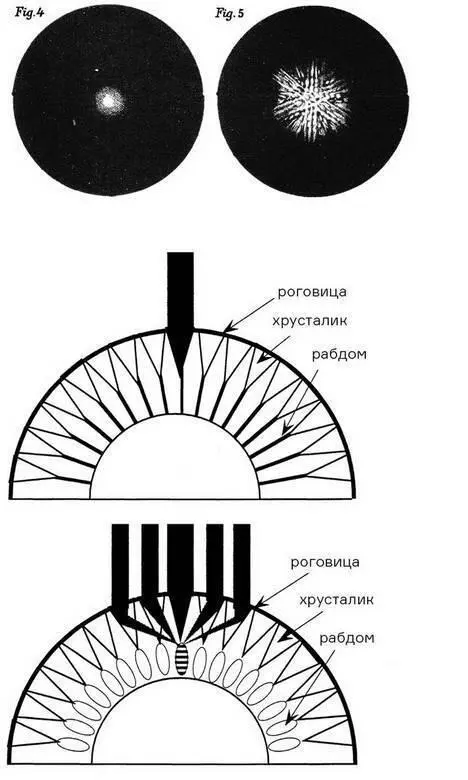

Хотя снаружи разница неочевидна, Экснер знал, что в действительности есть два разных типа составного глаза. Составной глаз мухи, изученный ван Левенгуком, состоит из множества oмматидиев – отделов, улавливающих свет, причем каждый омматидий, в свою очередь, – это отдельный, автономный глаз, который улавливает свет на узком отрезке поля зрения мухи. Экснер обнаружил, что в таких глазах (именуемых аппозиционными) свет проходит через шестиугольную грань-хрусталик и попадает в кристаллический конус с покрытием из пигментированных клеток, которые блокируют внешний свет от соседних омматидиев, а затем спускается по цилиндрическому светочувствительному рабдому, где находятся восемь фоторецепторных клеток сетчатки, и в конце концов попадает к нервным клеткам, которые передают изображение на оптический нервный узел и в мозг, где перевернутая мозаика, уловленная этими клетками сетчатки, превращается в единое изображение и вновь переворачивается.

Но Экснер также знал, что, подобно ночным бабочкам и многим другим насекомым, летающим в сумерках и в ночной темноте, светлячок, изображение на чьей сетчатке он воспроизвел в своей монографии от 1891 года, – это ночное животное, у которого так называемый суперпозиционный глаз – в сто раз более чувствительный к свету прибор, чем аппозиционные глаза дневных насекомых.

Сетчатка суперпозиционного глаза не разделена на отдельные омматидии, а представляет собой цельную пластину, которая расположена глубоко в глазу, над прозрачной зоной, на которой фокусируется свет. Можно сказать, что в суперпозиционном глазу омматидии сотрудничают между собой: изображение, попадающее на сетчатку в любой точке, – результат работы множества линз [437].

Но главная загадка в том, как подобная оптика может продуцировать неперевернутое изображение. И именно Экснер (работавший над этой задачкой в восьмидесятые годы ХIX века, без инструментов для окончательного доказательства) догадался, что рабдом суперпозиционного глаза функционирует как двухлинзовый телескоп, перенаправляющий лучи света таким образом, что внутри цилиндра они перекрещиваются и переворачивают изображение. «Очевидно, – отмечает биолог Майкл Ленд, – мы имеем здесь дело с чем-то весьма неординарным» [438]. Приведенные ниже виды, отснятые Лендом и Дэн-Эриком Нильсоном, демонстрируют разницу между изображениями, продуцируемыми двумя типами составного глаза. Перевернутый аппозиционный вид сверху сфотографирован через роговицу ктыря; довольно расплывчатый портрет (Чарльза Дарвина) виден через глаз светляка [439].

Количество омматидиев в составном глазу может колоссально варьироваться: у некоторых муравьев их меньше десятка, у некоторых стрекоз – более тридцати тысяч. Как и следовало ожидать, чем больше омматидиев, тем выше разрешающая способность глаза. Но даже самые лучшие глаза не могут фокусировать взгляд, не могут двигаться в глазницах (и потому, чтобы перевести взгляд, нужно поворачивать голову целиком), а острота зрения – относительно слабая, за исключением случаев, когда расстояние до объекта очень мало. Зато – как прекрасно знает любой, кто пытался поймать муху или прихлопнуть комара, – они обладают отменной чувствительностью к движению. Летающие насекомые особенно часто обладают чрезвычайно широким полем зрения: до трехсот шестидесяти градусов у тех стрекоз, чьи глаза смыкаются на макушке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: