Хью Раффлз - Инсектопедия

- Название:Инсектопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-460-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хью Раффлз - Инсектопедия краткое содержание

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Инсектопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вроде бы очевидно, но до чего же интригует! Всюду вокруг нас – невидимые миры, параллельные миры.

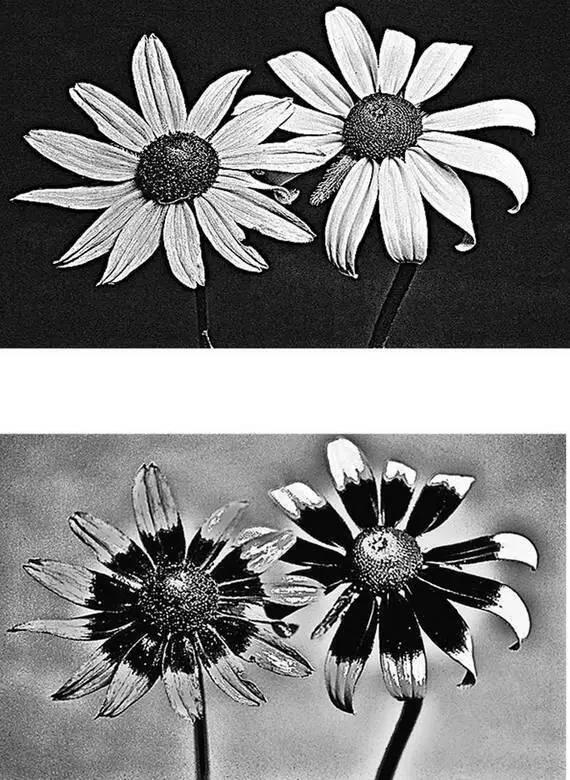

У знакомых предметов есть тайные лики, некоторые из которых мы можем увидеть с помощью незамысловатых механических приспособлений (плексигласовых фракталов и ультрафиолетовых фильтров), но другие остаются недоступными даже для нашего воображения (двенадцать пигментов?!!!). Мы идем по жизни не просто близоруко, но и в шорах бытовой предпосылки, будто мир, который мы видим, и есть тот мир, который существует. Наше восприятие довольно поверхностно (по крайней мере, в этом отношении), хотя, надо признаться, пчелы или бабочки наверняка тоже зациклены на себе.

И всё же безразличие мира природы как минимум должно удержать нас от предположений, будто цветы, привлекающие наш взор, столь же пленительны для опылителей. Подобные скрытые истины обнажают один важный факт о зрении (о нашем и о зрении других существ): оно отражает не только зрителя и объект зрения, но и взаимоотношения между ними [420].

2

Чем внимательнее мы присматриваемся, тем больше видим. Маски пчел и фотографии, сделанные в ультрафиолетовом спектре, не просто интригуют, но и завораживают. Они сулят: если только мы сможем воссоздать зрительный аппарат насекомого, нам откроется то, что оно видит; а если мы увидим то, что оно видит… что ж, тогда мы сможем видеть так, как видит насекомое. Но я сомневаюсь, что в это искренне верят многие из нас, в том числе ученые и дизайнеры выставочных экспонатов. Зрение отнюдь не сводится к механике.

К этой проблеме давным-давно привлек внимание советский энтомолог Георгий Мазохин-Поршняков: «Когда мы говорим о зрении, – написал он в конце пятидесятых, – мы подразумеваем не только то, что животные способны различать объекты (то есть раздражители) визуально, но и их способность распознавать их» [421]. Сама по себе фоторецепция, полагал он, мало чем ценна для живого существа; важна способность опознавать объект и что-то понимать в нем. Восприимчивость предполагает восприятие; насекомые видят мозгом, а не глазами.

В этом отношении зрение насекомого ничем не отличается от зрения человека. Как и наше, зрение насекомого – это замысловатая процедура сортировки, способ отфильтровывать объекты, существующие в окружающем мире, и выстраивать их иерархию; одно чувство среди нескольких взаимозависимых чувств, один запутанный элемент восприятия.

Фредерик Прет, биолог из Университета де Поля, изучающий визуальную вселенную богомолов, отмечает, что до недавних пор ученые обычно исходили из предпосылки, что зрение насекомого действует по принципу исключения, что пчелы, бабочки, осы, богомолы и им подобные существа созданы для того, чтобы «игнорировать всё, кроме очень ограниченного списка специфических типов визуальной информации, например маленького движущегося пятня в форме мухи в нескольких миллиметрах или желтых цветков определенной величины». Однако, как демонстрируют Прет и его коллеги, богомолы и многие другие насекомые обрабатывают сенсорную информацию почти так же, как люди: «Они используют категории для классификации движущихся объектов, они обучаются, они применяют сложные алгоритмы для решения непростых задач». Прет описывает обработку визуальной информации человеком как что-то типа следующей таксономии:

«Мы фильтруем сенсорную информацию, распознавая и оценивая определенные ключевые характеристики событий и объектов вокруг нас; эту информацию мы используем, чтобы опознать событие или объект как пример широкого класса событий или объектов. Например, вы не откажетесь от порции еды по той причине, будто она не похожа на конкретное идеализированное кушанье на тарелке. Вы оцените ее характеристики (запах, цвет, фактуру, температуру), и, если все они отвечают определенным критериям, вы попробуете еду на вкус. В данном случае незнакомое блюдо – пример категории „приемлемая еда“. Точно так же мы можем научиться тому, что конкретная задача – например, зашивание прорехи в занавеске – пример категории „сшивание материалов вместе“. Итак, когда мы впервые пытаемся зашить занавеску, мы применяем правила, усвоенные нами при решении других аналогичных задач по зашиванию чего-то. Иначе говоря, мы усвоили алгоритм и применяем его; это практический способ решения специфических проблем данного обобщенного типа» [422].

На протяжении дня богомол, пишут Прет и его коллега Карл Краль, встречает большое количество потенциальных съедобных вещей, и, подобно нам, он создает и применяет категорию родственности («теоретический, перцепционный абрис»), которая соответствует мысли «приемлемая еда». Животное опирается на свой опыт (уроки прошлых событий и встреч), чтобы оценить серию параметров раздражителя, в том числе величину объекта (если он небольшой), его длину (если он продолговатый), контраст между объектом и фоном, местоположение объекта в поле зрения богомола, скорость объекта и общее направление его движения [423]. Чтобы богомол атаковал свою добычу, она должна соответствовать определенному (изменчивому) числу критериев. Однако это не реакция, запускаемая определенным пороговым значением: богомол учитывает взаимосвязи разных данных в каждом параметре. Краль и Прет называют эти вычисления перцептуальным алгоритмом (и довольно резонно утверждают, что, будь они описаны у приматов, их бы сочли абстрактными рассуждениями).

Наряду с другими немногочисленными исследователями беспозвоночных, которые объединяют исследования поведения и нейроанатомии в рамках того, что иногда называется психофизиологическими исследованиями (то есть исследованиями связей между психологическими и физиологическими аспектами поведения), Краль и Прет открыто пишут о сложности поведения насекомых, о параллелях между осмыслением мира насекомыми и позвоночными (в том числе людьми), о сознании насекомого.

Но, возможно, эти насекомые чуть-чуть слишком расчетливы: они вылеплены по образцу рациональных акторов в классической теории экономики (которых, как мы знаем по личному опыту, в реальности не существует). Возможно, им не хватает экспансивности и спонтанности. Откуда мы знаем, что они всегда просчитывают свои действия, исходя из логики охотника? Разве у них не может быть других желаний? Но, возможно, богомолы именно таковы, хотя мы не обязаны предполагать, что таким же образом действуют, например, бабочки или дрозофилы. Тем не менее эта работа наталкивает на глубокие мысли: здесь присутствует когнитивная способность, пишут Краль и Прет, которая зависит от физиологии, но не сводима к ней. И всё же если когнитивные процессы нельзя свести к электрохимической функции, то что, собственно, они собой представляют? Похоже, никто этого не знает доподлинно [424].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: