Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Название:Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция краткое содержание

Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 4

КЛОНАЛЬНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ

Первую «селекционную» теорию образования антител предложил в 1900 г. Пауль Эрлих (Ehrlich). Согласно его теории, существуют клетки (по-видимому, В-лимфоциты), на поверхностной мембране которых расположено много разных молекул антител. Эти клетки способны синтезировать любое из них. После того как происходит связывание чужеродного антигена с каким-то одним антителом, клетка начинает производить антитела только этой специфичности. Поскольку этот «селективный» процесс происходит одновременно в большом числе клеток, образуется много антител, специфичных к данному антигену. Сейчас известно, что идея Эрлиха не верна. Современные селекционные теории, основанные на представлениях о том, что одна клетка может продуцировать только антитела одного типа (а не многих), начали появляться только в 1950-х гг.

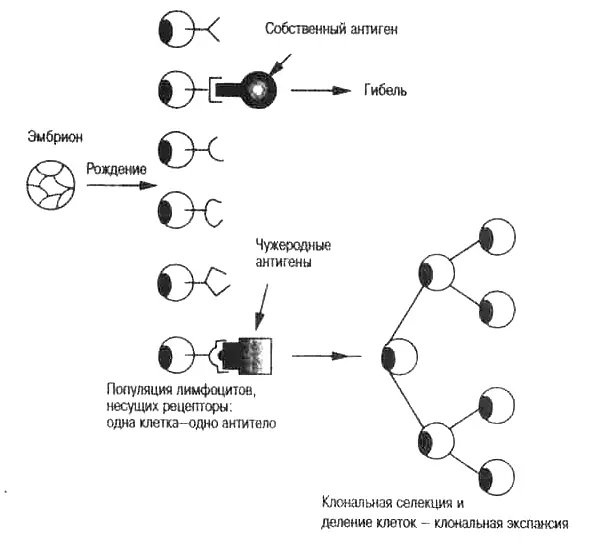

Первой среди них была теория, предложенная Нильсом Ерне (Jerne) в 1955 г. Несмотря на ошибочные представления об антителах как основных единицах отбора, его вклад в проблему был плодотворен. Его теория переместила интересы иммунологов с инструктивных теорий, по которым антитела принимают любую форму в зависимости от формы антигена, на селекционные. В 1957 г. Макфарлейн Бернет предположил, что основной единицей отбора антигеном является клетка, и что одна клетка отвечает за образование антител только одного типа. Именно Бернет придумал термин «клональная селекция» [I]. В основе этой теории лежит представление о том, что «одна клетка производит только одно антитело» (точнее, антитела одной специфичности). Существует много разных клеток (лимфоцитов), образующих и несущих на поверхности разные антитела. Клетка «отбирается» антигеном, форма которого соответствует антителам, производимым данной клеткой. Именно она начинает размножаться и дает клон идентичных клеток, причем все клетки клона продуцируют антитела одной специфичности. Согласно этой теории, должен существовать механизм, который обеспечивает проявление на поверхности клетки антител только одной специфичности и исключает все другие антитела. Теперь мы знаем, что «решение», какое антитело будет синтезироваться в В-клетке, принимается на ранних стадиях развития лимфоцита. Бернет не только нашел экспериментальные свидетельства в пользу этой теории, но и сформулировал ее следствия для проблемы различения «своего» и «не-своего».

В краткой форме мысль об отборе клеток была высказана Дэвидом Талмейджем (Talmage) в 1957 г., но Бернету мы обязаны всесторонней разработкой этой теории. Далее клонально-селекционная теория развивалась усилиями таких исследователей, как Мелвил Кон и Элистэр Каннингем (Cunningham). До сих пор основные представления этой теории объясняют, как иммунная система приспосабливается к разнообразным и постоянно меняющимся антигенам внешней среды. Основные положения клонально-селекционной теории подтверждены экспериментально (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Клональная селекция. Эта идея иллюстрируется также на рис. 1.2 и в табл. 3.1.

Привлекательность этой теории состояла в том, что она давала разумные объяснения механизма аутотолерантности. Если рецептор на поверхности развивающегося незрелого лимфоцита связывается с собственным антигеном, клетка получает «отрицательный» сигнал и уничтожается. (В отличие от этого, зрелые лимфоциты должны размножаться, продуцировать и секре-тировать антитела, если их рецептор связан с антигеном.) Так как собственные антигены — это первые молекулы, которые встречаются незрелым лимфоцитам, этот процесс должен происходить в местах развития лимфоцитов. Бернет назвал его уничтожением «запрещенных» клонов. Это очень элегантное теоретическое объяснение проблемы аутотолерантности. Только лимфоциты, прошедшие этот селекционный фильтр (уничтожение запрещенных клонов), достигают зрелости и приобретают способность связываться с чужеродными антигенами. С тех пор, как в 1957 г. была сформулирована клонально-селекци-онная теория, проведено множество иммунологических исследований, выявлены разные классы лимфоцитов (В- и Т-клетки) и роль каждого из них в иммунном ответе, однако основные положения этой теории до сих пор справедливы.

Итак, мы видим, что в основе клональной селекции лежит простой дарвиновский отбор. Предполагается, что до встречи с антигеном уже существует множество разнообразных клеток, несущих рецепторы. Свои и чужие антигены играют только селективную роль (соответственно отрицательную или положительную) в формировании репертуара лимфоцитов в крови и лимфатической системе. Предполагается, что есть единственное событие, от которого зависит отбор, — это реакция связывания поверхностного антитела В-клеток (или рецепторов Т-клеток) с антигеном определенной формы. Популяции клеток, образовавшиеся в результате «клонального роста», продуцируют специфические антитела и Т-клетки, необходимые для борьбы с инфекцией. Клональный рост может увеличивать число клеток в тысячи раз. Это объясняет, почему концентрация антител в крови растет в экспоненциальной зависимости от времени после заражения или искусственного введения чужеродного антигена (рис. 3.8). Увеличение концентрации антител отражает экспоненциальный рост популяции продуцирующих их клеток, численность которых удваивается при каждом делении. После пятнадцати делений должно появиться около 30 тысяч клеток, возникших из одной исходной клетки, так как число клеток описывается 2"-степенньш рядом, где п равно числу делений. Такое увеличение численности клеток, секретирую-щих антитела, дает возможность быстро достичь эффективной концентрации антител, достаточной для борьбы с острой инфекцией. Как правило, это занимает от трех до пяти дней.

Легко представить себе, как клонально-селекционная теория объясняет иммунологическую память. Она является следствием (по крайней мере, частично) размножения стимулированных антигеном клеток (клональная экспансия). Если антигенспецифичные клетки размножились, некоторые из их потомков становятся долгоживущими. Эти клетки «памяти» могут оставаться в кровеносной системе и в лимфоидных тканях, дожидаясь следующей встречи с тем же самым антигеном спустя много лет.

Эта теория дает также объяснение феномена созревания аффинности (сродства антитела к антигену). Образующиеся на поздних стадиях иммунного ответа антитела имеют большую аффинность, чем те, что образовались ранее (рис. 3.8). По мере того, как концентрация антигена в лимфоидной ткани падает, конкуренция за связывание с редким антигеном приводит к тому, что для размножения «отбираются» более успешные В-клет-ки. В-лимфоциты с поверхностным рецептором самой высокой аффинности (антиген связывается более прочно) будут побеждать в соревновании, и синтезируемый ими тип антител станет, в конечном счете, преобладающим. В следующей главе (рис. 5.4) мы рассмотрим этот процесс отбора, основанного на сродстве, более подробно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: