Андрей Журавлёв - Парнокопытные киты, четырехкрылые динозавры, бегающие черви...

- Название:Парнокопытные киты, четырехкрылые динозавры, бегающие черви...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Журавлёв - Парнокопытные киты, четырехкрылые динозавры, бегающие черви... краткое содержание

Андрей Журавлев — доктор биологических наук, научный редактор «National Geographic Россия»; автор более 200 научных работ.

Парнокопытные киты, четырехкрылые динозавры, бегающие черви... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В великую ордовикскую радиацию роль хищников, венчающих пирамиду, перешла к головоногим моллюскам, пока еще довольно медлительным из-за большой наружной раковины, и ракоскорпионам. Они уже достигали двухметровой длины против метровых кембрийских ано-малокаридид и головохоботных червей. Среди любителей мяса меньшей размерности преобладали конодонтоносцы, некоторые другие бесчелюстные позвоночные и первые рыбы; трилобиты; кольчатые черви, которые обзавелись жесткими челюстями (сколекодонтами); похожие на морских звезд иглокожие с выворачивающимся желудком; кораллы среди обитателей рифов. Потенциальные жертвы отреагировали немедленно. Их размер тоже вырос — почти на порядок по сравнению с кембрийскими предшественниками; в раковинах моллюсков появилась наиболее прочная структура — перламутр; брахиоподы обзавелись раковиной с шипами и гребнями, сложной линией замыкания створок; у морских лилий толще стала чашечка и тоже выросли шипы.

Своего рода переворот случился в конце девонского периода: закованные в тяжелые панцири бесчелюстные и внешне похожие на них акантодии и пластиноко-жие рыбы, а также ракоскорпионы, по сути, исчезли, и, воспользовавшись массовым вымиранием, связанным с падением уровня кислорода, среди позвоночных стали преобладать челюстноротые — хрящевые, лучеперые, ки-степерые и двоякодышащие рыбы, позднее «земноводные» и «пресмыкающиеся». Названия «земноводные» и «пресмыкающиеся» приходится заключать в кавычки, поскольку многие девонские позвоночные имели мозаичный набор признаков рыб и земноводных, а каменноугольные и пермские — земноводных, пресмыкающихся и даже млекопитающих. Этот полуводный на первых порах мир стал завоевывать сушу, вызвав и там гонку вооружений, в которую наряду с позвоночными включились скорпионы, пауки, другие хелицеровые, насекомые и различные многоножки.

Но настоящая эскалация вооружений пришлась на ме-зо-кайнозойский интервал земной истории, когда и появились самые быстрые и самые большие хищники планеты, как в океане, так и на суше. Хищники заставили двустворок уйти глубоко в грунт; хитонов и усоногих раков — выбраться почти на сушу, вбуравившись в прибрежные скалы или намертво приклеившись к ним; рыбу — летать (в середине триасового периода появились первые летучие рыбы). Число раковин со следами сверления достигло почти 100 процентов; правда, и успешно залеченных ран стало больше. В целом по сравнению со временем раннекембрийского большого взрыва доля животных с высокими темпами обмена веществ возросла с 30 до 70 процентов, а самих хищников — с 10 до 40 процентов. В океане то были костные рыбы, акулы и скаты; головоногие моллюски, полностью отказавшиеся от раковины — и не прогадавшие (кальмары, каракатицы, осьминоги); высшие раки с мощными клешнями (крабы, омары, лангусты) и ногочелюстями (раки-богомолы); морские звезды; улитки натициды и морские конусы и двустворки анома-лодесматы. На суше — насекомые и разнообразные земноводные, пресмыкающиеся, включая птерозавров и динозавров, позже птицы и млекопитающие.

Последним в гонку вооружений включился человек — суперхищник, которого и Брейгель поставил вспарывать брюхо своим рыбам, мелким и крупным.

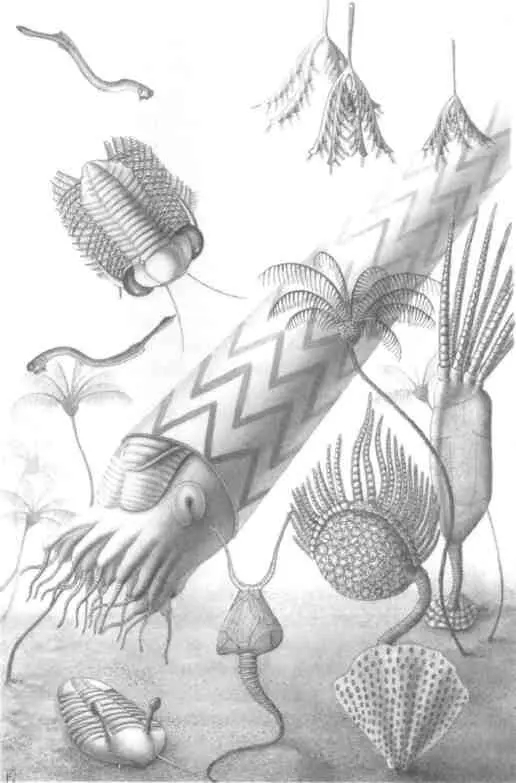

Ордовикское море (485–443 миллионов лет). Плавающие хищники: конодонты, трилобит, головоногий моллюск ортоцератид; плавающие фильтраторы: гемихордовые граптолиты; донный хищник: трилобит; донные фильтраторы: морские лилии, ромбиферное, паракриноидное и эокриноидное иглокожие, брахиопода, мшанки. Художник Анастасия Беседина

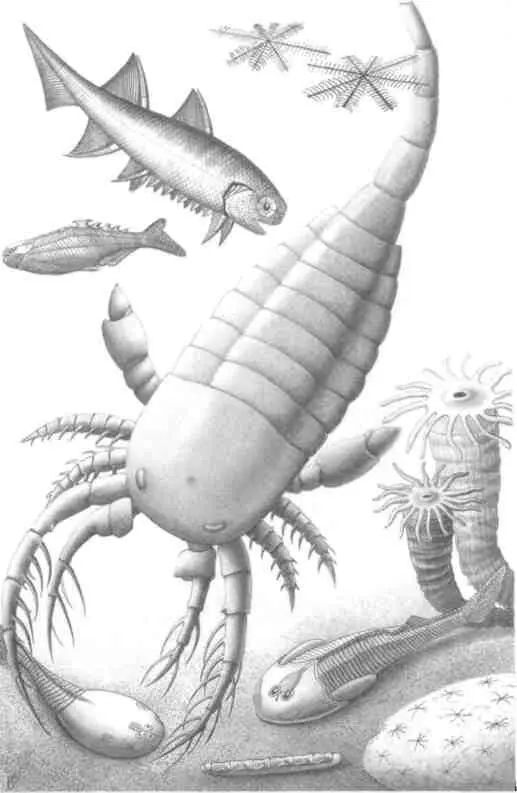

Силурийское море (443–419 миллионов лет). Плавающие хищники: рыба акантода, ракоскорпион; плавающие фильтраторы: телодонт и гемихордовые граптолиты; донные хищники: кораллы ругозы; донные фильтраторы: бесчелюстные телодонт и остеостраки, строматопоратная губка; донный выедатель: моллюск хитон. Художник Анастасия Беседина

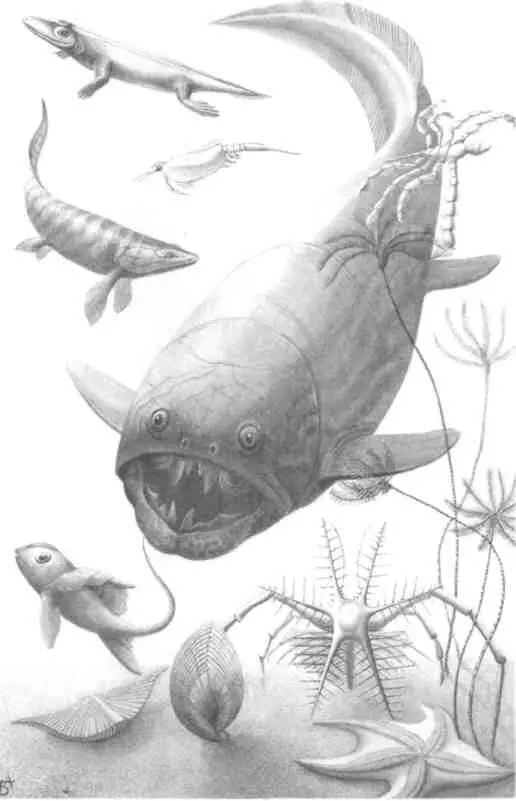

Девонское море (419–359 миллионов лет). Плавающие хищники: кистеперые рыбы с признаками земноводных тулерпетон и пандерихт, пластинокожие рыбы артродира и антиарх; плавающий фильтратор: листоногий рачок; донные хищники: пантопода, членистоногое миметастер и морская звезда; донные фильтраторы: брахиоподы спириферида и ринхонеллида, морские лилии. Художник Анастасия Беседина

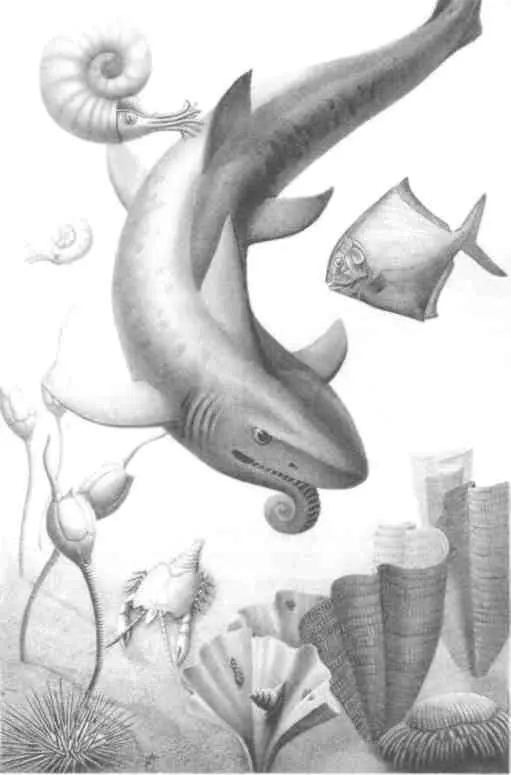

Пермское море (299–252 миллионов лет). Плавающие хищники: аммонит, акула, лучеперая рыба; донные хищники: десятиногий рак; выедатели: правильный морской еж, брюхоногий моллюск; донные фильтраторы: морские лилии, брахиопода продуктида, мшанки; фотосинтетики: фораминиферы, обызвествленная водоросль. Художник Анастасия Беседина

Юрское море (201–145 миллионов лет). Плавающие хищники: кистеперая рыба целакант, головоногие моллюски аммонит и белемнит, ихтиозавр, костистая рыба, кокавикаридное ракообразное; плавающие полупаразитические фильтраторы: усоногие раки морские уточки и морские желуди; донные хищники: шестилучевые кораллы, десятиногий рак, брюхоногий моллюск; донные фильтраторы: двустворчатые моллюски гребешки и устрицы; фотосинтетики: двустворчатые моллюски рудисты. Художник Анастасия Беседина

6. Большая сборка: кто нами движет?

Красная зима, черная осень

Благодаря космическим телескопам CoRoT, Kepler, Herschel число открытых в других галактиках планет уже перевалило за 1200, хотя мы и не видим их воочию. В 2015–2025 годах НАСА, Европейское космическое агентство и иже с ними собираются запустить серию аппаратов, способных сфотографировать немыслимо далекие планеты и в деталях выяснить состав их атмосферы, по которому можно судить о наличии в других мирах жизни, хотя бы неразумной.

Уже сейчас можно представить, что нас ожидает на обитаемых планетах. Подобные планеты вращаются на таком расстоянии от своей звезды, которое позволяет сохранять воду на поверхности в жидком состоянии, а не в виде льда или пара. Вода и свет — два достаточных условия для появления фотосинтезирующих организмов: свет звезды — наиболее доступный источник энергии, а фотосинтез — выгодный способ использовать эту энергию для получения органического вещества. Мы привыкли, что фотосинтетики на Земле в основном — зеленые (цианобактерии, зеленые серные бактерии, большинство растений и некоторые одноклеточные, например эвгленовые): они отражают зеленую часть видимого спектра. Однако синие фотоны несут больше всего энергии, хотя и встречаются реже других (на них и охотятся наземные фотосинтетики), а красные фотоны хотя и менее энергоемки, но обильны. Поэтому многие морские водоросли поглощают красные фотоны — частицы других цветов, в том числе зеленые, до них просто не доходят. А наземным растениям они не выгодны энергетически, вот и отражаются обратно. Такая система работает, если звезда похожа на Солнце — относится к желтому классу G. Более горячие звезды (класс F) льют на планеты сильный синий свет, и тамошние фотосинтетики, отражая избыток света, будут казаться голубыми. Но большинство планет обитаемой зоны вращаются либо вокруг красных карликов (класс М), либо вокруг двойных и тройных звездных систем (например, G + М). На планетах в системе красного карлика, по мысли Джека О'Малли-Джеймса, астробиолога из Университета города Сент-Эндрюс, фотосинтетикам будет энергетически выгодно быть серыми или черными — поглощать весь свет, который до них дойдет, включая инфракрасный. Впрочем, фиолетовый оттенок им тоже будет к лицу. А вот в планетных системах двойных звезд можно ожидать живую природу буквально всех цветов радуги. Вряд ли одни и те же виды приобретут различные пигменты. Более вероятно, что естественный отбор заставит одни фотосинтетики приспособиться к свету карлика, а другие благоденствовать под лучами условного солнца. Поэтому вместо белой зимы и зеленого лета на таких планетах можно будет увидеть красную зиму и зеленое лето, а может быть, еще и черную осень: одни организмы будут разворачивать свои фотосинтезирующие органы, в то время как другие, наоборот, — увядать. Это зависит от взаимного расположения звезд в системе и параметров орбиты планеты. Вот где действительно положение звезд может судьбу предсказать. Хотя бы эволюционную…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: