Валерий Язвицкий - Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму

- Название:Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ

- Год:1941

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Язвицкий - Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму краткое содержание

Жизнь животных в рассказах и картинках по А. Брэму - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

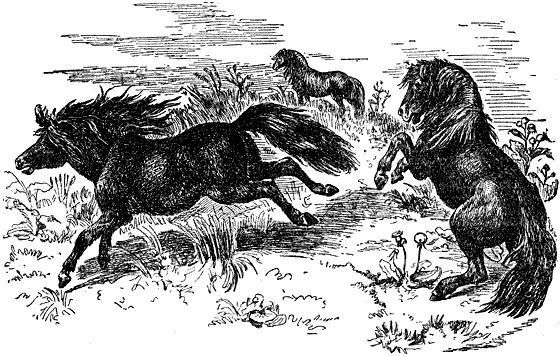

Кулан легко уходит от преследования крупных хищников. Впрочем, в западноазиатских степях и нет таких, которые преследовали бы куланов: живущие здесь волки не смеют нападать на них, так как они прекрасно умеют защищаться от врагов своими сильными копытами. Нападению волков могут подвергнуться разве истомленные, больные куланы, идущие в стороне от стада. В южных и юго-восточных частях области распространения куланов врагом их может быть тигр. Но так как в степи только немногие места удобны для жизни тигра, а этих мест куланы избегают, то, вероятно, и этот зверь не причиняет им значительного вреда. Наиболее опасным врагом куланов можно считать человека. Кочующие степные пастухи страстно любят охоту за ними, тем более что она требует от охотника большой ловкости. Редко удается, даже на волнистой местности, подкрасться к этому зверю на расстояние ружейного выстрела. Только метким выстрелом можно убить это сильное, выносливое животное; раненное в живот или в ногу, оно убегает так же быстро, как и здоровое, и, только скрывшись от стрелка, прячется в какой-нибудь яме и умирает здесь, становясь добычей волков, а не охотников.

Попытки приручить кулана до сих пор не удавались. Пойманные в детстве жеребята сначала бывают довольно кроткими, но с каждым годом делаются все более упрямыми и подконец становятся совсем дикими. В зоологических садах, где этих животных держат довольно редко, они иногда давали потомство. Точно так же удавались опыты скрещивания кулана с ослом, зеброй и лошадью.

Азиатская дикая лошадь была открыта в 1879 году знаменитым русским путешественником Николаем Михайловичем Пржевальским, по имени которого и называется лошадью Пржевальского .

Она желтой масти, тех же оттенков, как и кулан, от которого она и ростом отличается немного (1,35 метра в плечах), но у нее нет темной полосы вдоль спины, ноги окрашены темнее, чем у кулана, а длинные волосы на хвосте растут почти от его корня.

Дикие лошади живут теперь в Джунгарии и области Кобдо (на границе Китая и СССР). Они принадлежат к числу вымирающих животных.

Со слов Пржевальского и других, более поздних путешественников по Средней Азии мы знаем, что дикая лошадь живет небольшими табунами в пять-пятнадцать кобыл, предводительствуемых одним жеребцом. Табуны очень пугливы, пасутся в самых пустынных местах и любят солончаковую почву.

Об образе жизни лошади Пржевальского многое известно из описания путешественника Певцова. Она живет преимущественно в песчаной пустыне, которая занимает южную часть Джунгарии на протяжении 400 километров в длину и от 50 до 80 километров в ширину. В песках, поросших большей частью высоким саксаулом, встречаются местами плоские впадины. В этих впадинах растут редкий приземистый камыш и одиночные солянки, которыми и питаются живущие здесь дикие лошади, верблюды, куланы и антилопы. Они легко добывают там и воду благодаря близости подпочвенных вод. Животные выбивают ногами в наиболее углубленных местах впадин довольно большие ямы, наполняющиеся солоноватой водой, и пьют из этих колодцев. Из района песков животные выходят нередко на север — в пустыню, покрытую местами тощим кипцом, и там пасутся подолгу, если в этой безводной пустыне лежит кое-где снег; если же снега нет, они забегают туда на короткое время попастись и возвращаются в пески, в окрестности своих водопоев. Кроме того, эти травоядные забегают и в обширный лиственный лес, который лежит к югу от области песка и занимает около 180 километров в длину и от 40 до 60 километров в ширину. В этом первобытном лесу они находят себе пищу и воду в источниках, но посещают его только осенью, весной и зимой, а летом, когда в лесу много насекомых, избегают его.

Дикие лошади, подобно верблюдам, отличаются необычайной остротой зрения, тончайшим чутьем и слухом. Они очень осторожны. Подойти к стаду на выстрел очень трудно даже в песчаных холмах и под ветром, а на открытой местности совсем невозможно.

Днем лошади Пржевальского держатся в пустыне, а ночью выходят на пастьбу и водопой. Ходят они гуськом, протаптывая тропинки.

В XX столетии несколько экземпляров лошади Пржевальского доставлено в СССР, а также в Германию и Англию. Теперь эти лошади живут во многих европейских зоологических садах. В Англии, в одном имении, они даже размножаются и живут целым табуном. Жеребята у них родятся в конце апреля или начале мая. Разведение лошадей Пржевальского удалось и в нашем заповеднике Аскания-Нова. Здесь же эти животные были впервые обращены и в полудомашнее состояние. Одну лошадь Пржевальского удалось даже объездить. Получены были и различные помеси этой лошади с другими видами однокопытных.

Как домашнее животное лошадь существует с доисторических времен. За четыре тысячи лет до нашей эры домашних лошадей держали китайцы и индусы; еще раньше они имели большое значение в хозяйственной жизни Ассирии, Вавилонии и древнего Египта. Однако, прежде чем лошадь стала работать на человека, она имела в его жизни другое значение. Близ стоянок людей древнекаменного века нередко находят скопления лошадиных костей, почти всегда расколотых каменными топорами и обожженных на костре. Это указывает, что в те далекие времена лошади были предметом охоты и, как дичь, употреблялись в пищу.

В Западной Европе, судя по найденным остаткам костей, водились, вероятно, две породы, или расы, диких лошадей: более тяжелая и более стройная.

Одомашнивание лошади началось в глубокой древности, в бронзовом веке. Человек, очевидно, приручал обе породы лошадей — тяжелую лошадь Западной Европы и более легкую и стройную Восточной Европы. В те времена человеку было трудно содержать домашнее животное. Плохой уход, скудный корм, размножение, замыкающееся в тесном кругу, — все это вело к ухудшению породы. Предполагают, что при этих именно условиях и получилась особая малорослая порода лошадей, на существование которой указывают некоторые находки ископаемых костей.

Возможно, что современные пони , или карликовые лошади , Западной Европы — прямые потомки этих малорослых древних пород. Ряд признаков, свойственных пони, сближает их с доисторическими лошадьми.

Широкую известность приобрели шотландские пони . Они происходят с островов Пони, расположенных у берегов северной Шотландии. Эти выносливые животные зиму и лето проводят на скудных пастбищах и остаются там даже в самые сильные зимние бури. На зиму они покрываются густой косматой шерстью, как и дикие лошади.

Шотландские пони .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: