Иван Саркизов-Серазини - Основы закаливания

- Название:Основы закаливания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физкультура и спорт

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саркизов-Серазини - Основы закаливания краткое содержание

Пособие составлено применительно к новым программам для физкультурных вузов.

Основы закаливания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Постоянным источником лучистой энергии является солнце. Теоретические расчеты заставляют предполагать, что в центре солнца температура равна 20 000 000° при громадном давлении. Все пространство вокруг солнца заполнено потоком световой энергии. Этот поток солнечной энергии со скоростью 300 000 км/сек распространяется во все стороны от центра.

Из непрерывного потока излучаемой энергии до нашей планеты доходит лишь одна двухмиллиардная доля солнечной энергии. Часть этой энергии отражается от атмосферы земного шара и рассеивается атмосферой во все стороны, часть идет на нагревание воздуха и до земной поверхности доходит меньше половины.

При светолечении и закаливании используются различные источники: естественные — солнце (гелиотерапия) и всевозможные искусственные — ртутно-кварцевые лампы, осветительные приборы и т. д. (фототерапия).

Световой луч, пропущенный через призму, разлагается на ряд цветных полос. Получаемые на экране при разложений луча цветные полосы Ньютон назвал спектром. Цветные полосы постепенно переходят одна в другую. Видимая часть спектра охватывает лучи с длиной волны от 760 mμ (красные) до 400 mμ (фиолетовые).

Длина волны от красного луча к фиолетовому постепенно уменьшается, а частота колебаний, наоборот, увеличивается. Вся эта группа лучей названа световыми, или видимыми.

Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи расположены по обе стороны видимых лучей: за красными — инфракрасные, за фиолетовыми — ультрафиолетовые. Названы они невидимыми потому, что не воспринимаются сетчаткой глаза.

Инфракрасные лучи — самые длинные — от 760 mμ до 0,3 мм. Влево от инфракрасной части спектра (длиной от 0,3 мм до 3 мм) лежат радиолучи, имеющие большую длину волны. Ультрафиолетовые лучи короче — от 400 до 180 mμ. За ультрафиолетовой частью спектра расположены лучи Рентгена, гамма-лучи, а еще дальше космические.

При изучении действия лучей с различной длиной волны было экспериментально установлено, что лучи левой части спектра, т. е. инфракрасные, красные и оранжевые, обладают большим тепловым действием; лучи средней части спектра, т. е. желтые и зеленые, действуют главным образом оптически, а синие, фиолетовые и ультрафиолетовые (в правой части спектра) оказывают преимущественно химическое действие.

Обычно все виды лучистой энергии обладают способностью и к тепловому и химическому действию, одинаковому по качеству, но различному по количеству, поэтому неправильно называть красные и инфракрасные лучи тепловыми, а синие, фиолетовые в ультрафиолетовые — химическими и разделение спектра на тепловые, световые и химические лучи было бы неправильным.

В большинстве случаев лучи, падая на различные тела, поглощаются ими и превращаются в теплоту. Количество получаемой таким образом теплоты будет прямо пропорционально энергии поглощенных лучей.

У большинства тел на земной поверхности в спектре излучения максимум энергии заключается в инфракрасной части. Максимальное количество тепла дают лучи инфракрасные, красные, оранжевые, и все менее — в нисходящем порядке остальные — до фиолетовых.

Поэтому-то в практических целях лучи левой части спектра и называют тепловыми. Их химическое действие выражено слабо и практически не принимается в расчет. Лучи правой части спектра (с ярко выраженным химическим действием при очень слабом тепловом) называют химическими. И хотя мы различаем три вида лучей: световые, тепловые и химические, существует только одна лучистая энергия. Все виды ее способны в различной степени нагревать, в различной степени оказывать химическое действие и только в ограниченной своей части (в пределах от 760 до 460 mμ) оказывать раздражающее действие на сетчатку глаза и вызывать в нем сложное физиологическое ощущение света и различных цветов.

Согласно физическим законам, световые электромагнитные лучи, падая на различные тела, могут отражаться, преломляться, поглощаться, рассеиваться, люминисцировать, флюоресцировать.

Существующие законы отражения, по которым падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости, а угол падения равен углу отражения, свойственны в одинаковой степени всем видам лучистой энергии, причем процент отражения всецело зависит от вещества отражающего тела, от его формы, материала, из которого он сделан, и от длины волны луча. Наибольшим коэффициентом отражения от гладких поверхностей обладают инфракрасные лучи — до 98 % для падающих лучей длиной 1,5 мм. Коэффициент отражения видимых лучей от воды равен 2 %. Ультрафиолетовые лучи в отношении количества отражения уступают инфракрасным лучам. В значительных размерах ультрафиолетовые лучи диффузно рассеиваются от мельчайших частиц облаков, снега, песка.

Обнаженная почва, почти совершенно поглощая световые и ультрафиолетовые лучи, отражает и излучает затем главным образом инфракрасные лучи. Водная поверхность, снежный и ледовый покровы отражают от себя световые, т. е. оптические и ультрафиолетовые, лучи.

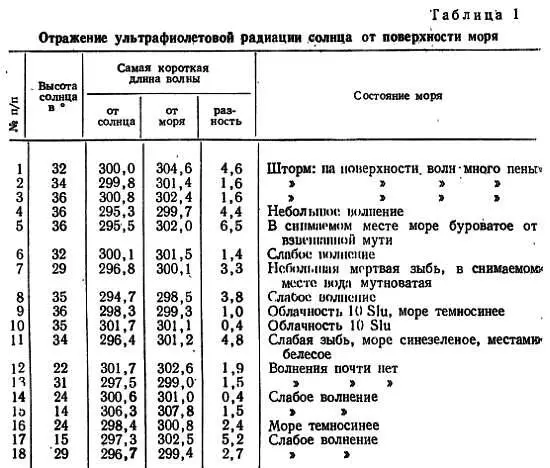

В ряде руководств по гелиотерапии рекомендуется принимающим солнечные ванны на пляже располагаться как можно ближе к воде, с целью получения дополнительного количества ультрафиолетовой радиации солнца, отраженной от поверхности воды. Проф. Н. Н. Калягиным были проведены специальные исследования, чтобы определить, насколько значительнее отражается ультрафиолетовая радиация от поверхности воды непосредственно на берегу моря при разных метеорологических условиях и при различном состоянии моря.

Обработав 53 спектрограммы, содержащие несколько сот спектров, и отобрав из них 18 наилучших, проф. Калитин обобщил результаты своих опытов в следующей таблице.

Таким образом можно сделать вывод, что с ультрафиолетовой стороны спектр, отраженный от поверхности моря, всегда короче, чем спектр, падающий на воду солнечной радиации, и чем мутнее вода, тем происходит большее поглощение ультрафиолетовой радиации.

Исследования, сделанные Калитиным, таким образом, показали, что солнечная ультрафиолетовая радиация (биологически активная) от поверхности моря не отражается.

Количество лучистой энергии, отраженной от определенной поверхности, выраженное в процентах к падающей энергии, называется «альбедо».

Калитину принадлежат работы по определению альбедо в Ялте, Мисхоре, Феодосии, Нальчике, Тегенекли и на Эльбрусе. Наименьшие величины альбедо получились для морского песка (10–13 %) и для травяного покрова (22–23 %). Наибольшую величину отражения дали: ледники Эльбруса (68 %), пляж в. Мисхоре из мелкой гальки (32 %) и из крупной гальки (28 %), пляж в Феодосии из ракушечного песка (31–32 %), бетонированная площадка в Ялтинском туберкулезном институте (34 %).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: