Сергей Савельев - Происхождение мозга

- Название:Происхождение мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Веди

- Год:2005

- ISBN:5-94624-025-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Савельев - Происхождение мозга краткое содержание

Происхождение мозга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эволюция настоящих птиц продолжилась довольно длительно. «Бег по воде» и последовавший за ним активный полёт формировались постепенно (см. рис. III-16, ж-л). Многие птицы сохранили способность активно пользоваться крыльями как в полёте, так и при нырянии. Некоторые из водоплавающих птиц стали применять для движения в воде не крылья, а перепончатые задние лапы. Примером могут быть гагары и поганки (Gaviae, Podicipedes), отличные пловцы, которые могут находиться под водой до 2–3 мин. Они пользуются для плавания только задними конечностями, а крылья прижимают к телу. Их крылья относительно небольшие, что вынуждает делать очень длинный разбег по воде.

Завершая раздел, посвящённый происхождению мозга птиц, следует отметить, что их нервная система удивительно однообразна по морфологическому строению. До птиц не существовало группы позвоночных со столь универсальным мозгом. Можно сказать, что птицы являются мононеврологической группой, идеально адаптированной к разнообразным условиям большей части планеты.

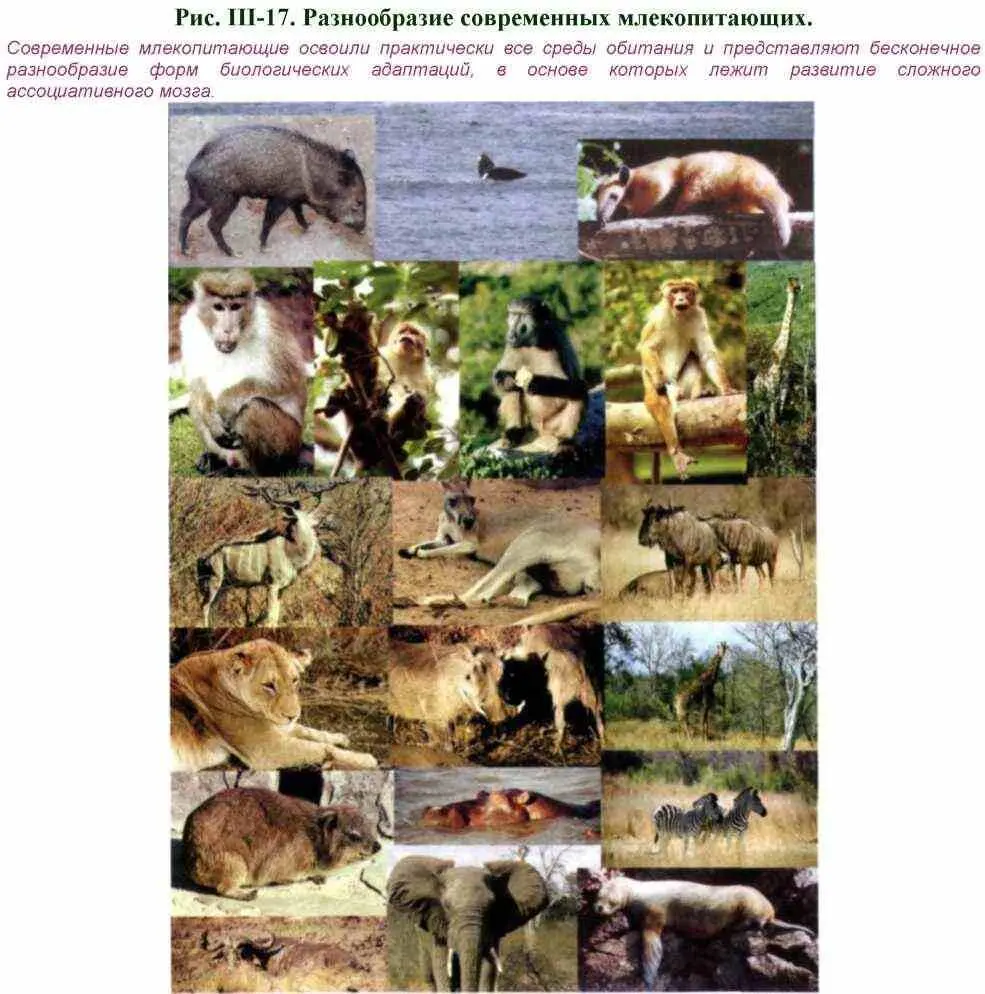

Основные признаки млекопитающих (Vertebrata) — волосяной покров, молочные железы и теплокровность (рис. III-17). По меньшей мере два из этих признаков должны присутствовать у каждого представителя группы. У китов, моржей, броненосцев, голых землекопов и некоторых других млекопитающих волосяной покров развит незначительно или отсутствует. Основным отличием млекопитающих считают специальные железы, молоком которых самки выкармливают детёнышей. Млекопитающие имеют также сальные и потовые железы кожи. Эти железы ассоциированы с волосяным покровом и выполняют защитные, коммуникационные и репродуктивные функции. Молочные железы являются эволюционными производными специализированных кожных желёз. Только у млекопитающих есть зрелые эритроциты (красные клетки крови), лишённые ядра. У всех остальных анамний и амниот клетки крови имеют ядра. Столь же глубокие отличия млекопитающих связаны и с головным мозгом. В переднем мозге формируется шестислойная кора, а мозжечок состоит из червя и парных полушарий, которые имеют все млекопитающие (рис. 111-18-111-20). Подобных образований головного мозга у других амниот нет (Савельев, 2001).

§ 46. Обзор классификации млекопитающих

Класс современных млекопитающих разделяют на два подкласса: первозвери (Prototheria) и настоящие звери (Theria). К первозверям относят однопроходных млекопитающих (Monotremata), которые могут откладывать яйца, но выкармливают детёнышей молоком и имеют своеобразный волосяной покров. Настоящие звери объединяют две обширные группы низших зверей (Metatheria) и высших зверей (Eutheria). Низшие звери представляют собой сумчатых млекопитающих американского и австралийского происхождения, а к высшим зверям относят всех остальных млекопитающих, объединённых в 18 обширных и часто искусственных отрядов (см. рис III-17). Основным отличием низших зверей от высших является морфофункциональный тип организации внутриматочного питания эмбрионов и плодов. Низшие звери рождают очень небольших детёнышей, которые скорее напоминают эмбрионов. Их дальнейшее развитие проходит в специальной сумке, куда открываются молочные железы. Высшие млекопитающие рождают, как правило, крупных и более сформированных детёнышей. Развитие эмбрионов и плодов высших млекопитающих обеспечивается специальным приспособлением — плацентой. Она имеет смешанное строение и состоит из материнской децидуальной выстилки матки и специализированного участка оболочек плода. У высших млекопитающих плаценту называют аллантоисной и инвазивной. В состав её стенки входят (снаружи внутрь) эктодермальный трофобласт, не образующая сосудов соматическая мезодерма, образующая сосуды мезодерма и энтодермальный слой клеток. Вне плаценты у высших млекопитающих оболочку плода составляют эктодермальный трофобласт и мезодерма, не образующая сосудов. Через внеплацентарные оболочки обычно могут проникать электролиты и вода. Основной обмен осуществляется только через плаценту. Между разветвлениями капилляров плодной части плаценты выбрасывается материнская кровь. Затем происходит обмен кислорода и продуктов метаболизма. Обогащённая кровь плода оттекает к зародышу, а материнская возвращается в родительский организм.

У низших зверей встречается настоящая инвазивная плацента (бандикут), но в большинстве случаев она неинвазивная, не образует капиллярной сети со стороны плода и играет скромную роль в обеспечении плода кислородом и метаболитами. У низших зверей плацента желточная и бывает трёх типов. Если она состоит из трофобласта, мезодермы двух типов и стенки желточного мешка, то может образовывать капиллярную сеть или обходиться без неё. Если желточная плацента состоит только из трофобласта и стенки желточного мешка, она не имеет сосудистой системы. Обмен кислорода и метаболитов происходит через обширную стенку желточной плаценты, которая может сочетаться с инвазивной (бандикут) и неинвазивной аллантоисной плацентой (коала). Однако в большинстве случаев аллантоисная плацента вообще отсутствует (опоссум). Желточная плацента позволяет путём диффузии выращивать относительно небольшие зародыши внутри матки. Доращивание происходит в сумке матери. У высших млекопитающих аллантоисная плацента снимает ограничение на размер зародыша. Он зависит только от морфологии или размера тазовых костей самки.

Среди малочисленной группы однопроходных млекопитающих наиболее интересен утконос (Ornithorhynchus anatinus). Он имеет кожистый клюв, перепончатые лапы и температуру тела около 25 °C. Самка утконоса откладывает в норах небольшие кожистые яйца диаметром около 15 мм, которые нужно согревать в течение 7-11 дней. Вылупившиеся детёныши питаются молоком, стекающим из простых молочных желёз по волоскам на брюхе матери. Ехидны (Tachyglossidae) также откладывают яйца, которые вынашивают в примитивной сумке. Их детёныши питаются молоком, стекающим по волоскам из примитивных молочных желёз, как и у утконоса. Ехидны имеют нестабильную температуру тела около 30 °C.

Кратковременная спячка позволяет ехиднам и утконосам переживать неблагоприятные периоды. При всех особенностях морфологического строения и древней биологии размножения однопроходные обладают весьма совершенной нервной системой (Griffiths, 1978).

Головной мозг утконоса весит около 16 г, парные полушария переднего мозга полностью скрывают средний мозг и часть мозжечка. Полушария переднего мозга не имеют извилин (лиссэнцефальны), но мозжечок развит, как и у высших млекопитающих. Утконос способен к электрорецепции и обладает рядом сложных соматических рецепторов, не встречающихся у других млекопитающих. Ответы электрорецепторов клюва утконоса были обнаружены при изменении напряжённости электрического поля. Утконос воспринимает не только напряжённость, но и частотные характеристики электромагнитного поля. Электромагнитная чувствительность и адаптированная сенсомоторная система позволяют утконосу находить пищу в мутной воде. Мозг утконоса представляет собой настолько глубоко специализированную конструкцию, что не может рассматриваться в качестве примера архаичной или примитивной организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: