Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У деревьев и кустарников теневая или световая структура листа часто определяется условиями освещения предыдущего года, когда закладываются почки: если закладка почек идет на свету, то формируется световая структура, и наоборот.

Если в одном и том же местообитании закономерно периодически изменяется световой режим, растения в разные сезоны могут проявлять себя то как светолюбивые, то как теневыносливые.

Весной в дубравах под полог леса проникает 50–60 % солнечной радиации. Листья розеточных побегов сныти обыкновенной имеют световую структуру и отличаются высокой интенсивностью фотосинтеза. В это время они создают основную часть органического вещества годичной продукции. Листья сныти летней генерации, появляющиеся при развитом древесном пологе, под который проникает в среднем 3,5 % солнечной радиации, имеют типичную теневую структуру, и интенсивность фотосинтеза их значительно ниже, в 10–20 раз. Подобную двойственность по отношению к свету проявляет и осока волосистая, светолюбивая весной и теневыносливая летом. По-видимому, это свойственно и другим растениям дубравного широкотравья.

Отношение к световому режиму меняется у растений и в онтогенезе. Проростки и ювенильные растения многих луговых видов и древесных пород более теневыносливы, чем взрослые особи.

Иногда у растений меняются требования к световому режиму, когда они оказываются в иных климатических и эдафических условиях. Так, обычные теневыносливые растения хвойного леса – черника, седмичник европейский и некоторые другие – в тундре приобретают особенности гелиофитов.

Наиболее общая адаптация растений к максимальному использованию ФАР – пространственная ориентация листьев. При вертикальном расположении листьев, как, например, у многих злаков и осок, солнечный свет полнее поглощается в утренние и вечерние часы – при более низком стоянии солнца. При горизонтальной ориентации листьев полнее используются лучи полуденного солнца. При диффузном расположении листьев в разных плоскостях солнечная радиация в течение дня утилизируется наиболее полно. Обычно при этом листья нижнего яруса на побеге отклонены горизонтально, среднего направлены косо вверх, а верхнего располагаются почти вертикально.

Считают, что кукуруза является одной из самых высокопродуктивных сельскохозяйственных культур потому, что наряду с высоким КПД фотосинтеза у нее наблюдается диффузное расположение листьев, при котором полнее поглощается ФАР.

На севере, где высота стояния солнца меньше, встречается больше растений с вертикальным расположением листьев, а на юге – с горизонтальным. Для получения большей биомассы выгодны также посевы и насаждения, в которых сочетаются растения с разной пространственной ориентацией листьев, причем в верхнем ярусе лучше иметь растения с вертикальным расположением листьев, которые полнее используют свет при низком стоянии солнца, не препятствуют прохождению полуденных лучей к расположенным в нижнем ярусе листьям с горизонтальной ориентацией.

3.2.3. Свет как условие ориентации животных

Для животных солнечный свет не является таким необходимым фактором, как для зеленых растений, поскольку все гете-ротрофы в конечном счете существуют за счет энергии, накопленной растениями. Тем не менее и в жизни животных световая часть спектра солнечного излучения играет важную роль. Разные виды животных нуждаются в свете определенного спектрального состава, интенсивности и длительности освещения. Отклонения от нормы подавляют их жизнедеятельность и приводят к гибели. Различают виды светолюбивые (фотофилы) и тенелюбивые (фотофобы); эврифотные, выносящие широкий диапазон освещенности, и стенофотные, переносящие узкоограниченные условия освещенности.

Свет для животных необходимое условие видения, зрительной ориентации в пространстве. Рассеянные, отраженные от окружающих предметов лучи, воспринимаемые органами зрения животных, дают им значительную часть информации о внешнем мире. Развитие зрения у животных шло параллельно с развитием нервной системы.

Полнота зрительного восприятия окружающей среды зависит у животных в первую очередь от степени эволюционного развития. Примитивные глазки многих беспозвоночных – это просто светочувствительные клетки, окруженные пигментом, а у одноклеточных – светочувствительный участок цитоплазмы. Процесс восприятия света начинается с фотохимических изменений молекул зрительных пигментов, после чего возникает электрический импульс. Органы зрения из отдельных глазков не дают изображения предметов, а воспринимают только колебания освещенности, чередование света и тени, свидетельствующие об изменениях в окружающей среде. Образное видение возможно только при достаточно сложном устройстве глаза. Пауки, например, могут различать контуры движущихся предметов на расстоянии 1–2 см. Наиболее совершенные органы зрения – глаза позвоночных, головоногих моллюсков и насекомых. Они позволяют воспринимать форму и размеры предметов, их цвет, определять расстояние.

Способность к объемному видению зависит от угла расположения глаз и от степени перекрывания их полей зрения. Объемное зрение, например, характерно для человека, приматов, ряда птиц – сов, соколов, орлов, грифов. Животные, у которых глаза расположены по бокам головы, имеют монокулярное, плоскостное зрение.

Предельная чувствительность высокоразвитого глаза огромна. Привыкший к темноте человек может различить свет, интенсивность которого определяется энергией всего пяти квантов, что близко к физически возможному пределу.

Понятие видимого света в некоторой мере условно, так как отдельные виды животных сильно различаются по способности воспринимать разные лучи солнечного спектра. Для человека область видимых лучей – от фиолетовых до темно-красных.

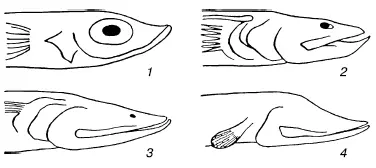

Рис. 25. Разная степень редукции глаз у глубоководных рыб семейства Scopelidae (по Ф. Швердпфегеру, 1963):

1 – Chlorophthalmus productus (с глубины 750 м);

2 – Bathypterois dubius (800-1000 м);

3 – Benthosaurus grallator (3000 м);

4 – Dathymicrops regis (5000 м)

Некоторые животные, например гремучие змеи, видят инфракрасную часть спектра и ловят добычу в темноте, ориентируясь при помощи органов зрения. Для пчел видимая часть спектра сдвинута в более коротковолновую область. Они воспринимают как цветовые значительную часть ультрафиолетовых лучей, но не различают красных.

Кроме эволюционного уровня группы, развитие зрения и его особенности зависят от экологической обстановки и образа жизни конкретных видов (рис. 25, 26).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: