Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

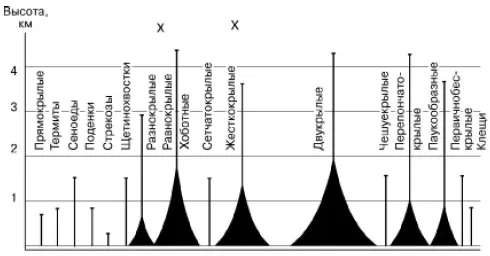

Рис. 43. Распределение членистоногих воздушного планктона по высоте (по Дажо, 1975)

Малая плотность воздуха обусловливает низкую сопротивляемость передвижению. Поэтому многие наземные животные использовали в ходе эволюции экологические выгоды этого свойства воздушной среды, приобретя способность к полету. К активному полету способны 75 % видов всех наземных животных, преимущественно насекомые и птицы, но встречаются летуны и среди млекопитающих и рептилий. Летают наземные животные в основном с помощью мускульных усилий, но некоторые могут и планировать за счет воздушных течений.

Благодаря подвижности воздуха, существующим в нижних слоях атмосферы вертикальным и горизонтальным передвижениям воздушных масс возможен пассивный полет ряда организмов.

Анемофилия – древнейший способ опыления растений. Ветром опыляются все голосеменные, а среди покрытосеменных анемофильные растения составляют примерно 10 % всех видов.

Анемофилия наблюдается в семействах буковых, березовых, ореховых, вязовых, коноплевых, крапивных, казуариновых, маревых, осоковых, злаков, пальм и во многих других. Ветроопыляемые растения имеют целый ряд приспособлений, улучшающих аэродинамические свойства их пыльцы, а также морфологические и биологические особенности, обеспечивающие эффективность опыления.

Жизнь многих растений полностью зависит от ветра, и расселение совершается с его помощью. Такая двойная зависимость наблюдается у елей, сосен, тополей, берез, вязов, ясеней, пушиц, рогозов, саксаулов, джузгунов и др.

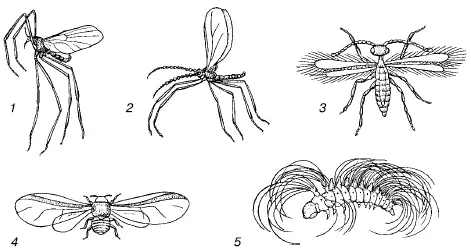

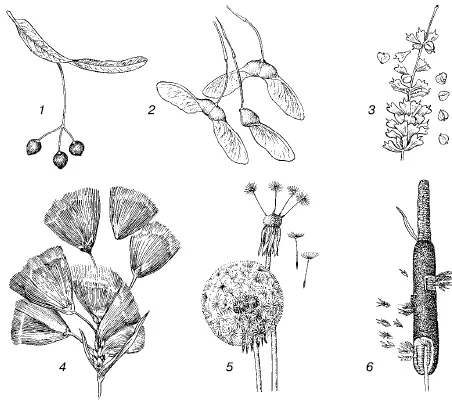

У многих видов развита анемохория – расселение с помощью воздушных потоков. Анемохория характерна для спор, семян и плодов растений, цист простейших, мелких насекомых, пауков и т. п. Пассивно переносимые потоками воздуха организмы получили в совокупности название аэропланктона по аналогии с планктонными обитателями водной среды. Специальные адаптации для пассивного полета – очень мелкие размеры тела, увеличение его площади за счет выростов, сильного расчленения, большой относительной поверхности крыльев, использование паутины и т. п. (рис. 44). Анемохорные семена и плоды растений обладают также либо очень мелкими размерами (например, семена орхидей), либо разнообразными крыловидными и парашютовидными придатками, увеличивающими их способность к планированию (рис. 45).

Рис. 44. Приспособления к переносу воздушными потоками у насекомых:

1 – комарик Cardiocrepis brevirostris;

2 – галлица Porrycordila sp.;

3 – перепончатокрылое Anargus fuscus;

4 – хермес Dreyfusia nordmannianae;

5 – личинка непарного шелкопряда Lymantria dispar

Рис. 45. Приспособления к переносу ветром у плодов и семян растений:

1 – липа Tilia intermedia;

2 – клен Acer monspessulanum;

3 – береза Betula pendula;

4 – пушица Eriophorum;

5 – одуванчик Taraxacum officinale;

6 – рогоз Typha scuttbeworhii

В расселении микроорганизмов, животных и растений основную роль играют вертикальные конвекционные потоки воздуха и слабые ветры. Сильные ветры, бури и ураганы также оказывают существенное экологическое воздействие на наземные организмы.

Малая плотность воздуха обусловливает сравнительно низкое давление на суше. В норме оно равно 760 мм рт. ст. С увеличением высоты над уровнем моря давление уменьшается. На высоте 5800 м оно равняется лишь половине нормального. Низкое давление может ограничивать распространение видов в горах. Для большинства позвоночных верхняя граница жизни около 6000 м. Снижение давления влечет за собой уменьшение обеспеченности кислородом и обезвоживание животных за счет увеличения частоты дыхания. Примерно таковы же пределы продвижения в горы высших растений. Несколько более выносливы членистоногие (ногохвостки, клещи, пауки), которые могут встречаться на ледниках, выше границы растительности.

В целом все наземные организмы гораздо более стенобатны, чем водные, так как обычные колебания давления в окружающей их среде составляют доли атмосферы и даже для поднимающихся на большую высоту птиц не превышают 1/ 3нормального.

Газовый состав воздуха.Кроме физических свойств воздушной среды, для существования наземных организмов чрезвычайно важны ее химические особенности. Газовый состав воздуха в приземном слое атмосферы довольно однороден в отношении содержания главных компонентов (азот – 78,1 %, кислород – 21,0, аргон – 0,9, углекислый газ – 0,035 % по объему) благодаря высокой диффузионной способности газов и постоянному перемешиванию конвекционными и ветровыми потоками. Однако различные примеси газообразных, капельно-жидких и твердых (пылевых) частиц, попадающих в атмосферу из локальных источников, могут иметь существенное экологическое значение.

Высокое содержание кислорода способствовало повышению обмена веществ у наземных организмов по сравнению с первично-водными. Именно в наземной обстановке, на базе высокой эффективности окислительных процессов в организме, возникла гомойотермия животных. Кислород, из-за постоянно высокого его содержания в воздухе, не является фактором, лимитирующим жизнь в наземной среде. Лишь местами, в специфических условиях, создается временный его дефицит, например в скоплениях разлагающихся растительных остатков, запасах зерна, муки и т. п.

Содержание углекислого газа может изменяться в отдельных участках приземного слоя воздуха в довольно значительных пределах. Например, при отсутствии ветра в центре больших городов концентрация его возрастает в десятки раз. Закономерны суточные изменения содержания углекислоты в приземных слоях, связанные с ритмом фотосинтеза растений. Сезонные обусловлены изменениями интенсивности дыхания живых организмов, преимущественно микроскопического населения почв. Повышенное насыщение воздуха углекислым газом возникает в зонах вулканической активности, возле термальных источников и других подземных выходов этого газа. В высоких концентрациях углекислый газ токсичен. В природе такие концентрации встречаются редко.

В природе основным источником углекислоты является так называемое почвенное дыхание. Почвенные микроорганизмы и животные дышат очень интенсивно. Углекислый газ диффундирует из почвы в атмосферу, особенно энергично во время дождя. Много его выделяют почвы умеренно влажные, хорошо прогреваемые, богатые органическими остатками. Например, почва букового леса выделяет СО 2от 15 до 22 кг/га в час, а неудобренная песчаная всего 2 кг/га.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: