Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

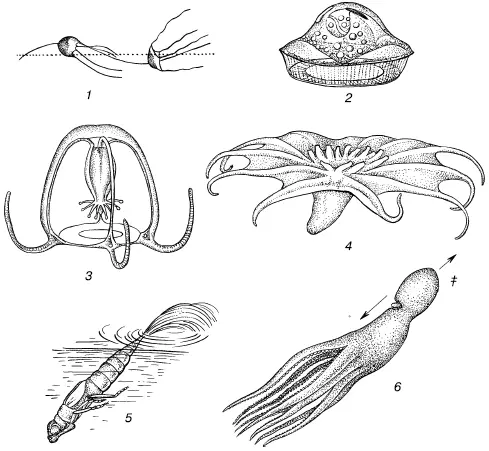

Рис. 7. Представители экологической группы организмов, передвигающихся в воде реактивным способом (по С. A. Зернову, 1949):

1 – жгутиковое Medusochloris phiale;

2 – инфузория Craspedotella pileosus;

3 – медуза Cytaeis vulgaris;

4 – пелагическая голотурия Pelagothuria;

5 – личинка стрекозы-коромысла;

6 – плывущий осьминог Octopus vulgaris:

а – направление струи воды;

б – направление движения животного

Другой пример – разделение организмов на группы по характеру питания. Автотрофы – это организмы, использующие в качестве источника для построения своего тела неорганические соединения. Гетеротрофы – все живые существа, нуждающиеся в пище органического происхождения. В свою очередь, автотрофы делятся на фототрофов и хемотрофов. Первые для синтеза органических молекул используют энергию солнечного света, вторые – энергию химических связей. Гетеротрофов делят на сапрофитов, использующих растворы простых органических соединений, и голозоев. Голозои обладают сложным комплексом пищеварительных ферментов и могут употреблять в пищу сложные органические соединения, разлагая их на более простые составные компоненты. Голозои делятся на сапрофагов (питаются мертвыми растительными остатками), фитофагов (потребителей живых растений), зоофагов (нуждающихся в живой пище) и некрофагов (трупоядных животных). В свою очередь, каждую из этих групп можно подразделить на более мелкие, имеющие свою специфику в характере питания.

Иначе можно построить классификацию по способу добывания пищи.Среди животных выявляются, например, такие группы, как филътраторы (мелкие рачки, беззубка, кит и др.), пасущиеся формы (копытные, жуки-листоеды), собиратели (дятлы, кроты, землеройки, куриные), охотники на движущуюся добычу (волки, львы, мухи-ктыри и т. п.) и целый ряд других групп. Так, несмотря на большое несходство в организации, одинаковый способ овладения добычей приводит у львов и мух-ктырей к ряду аналогий в их охотничьих повадках и общих чертах строения: поджарости тела, сильному развитию мускулатуры, способности развивать кратковременно большую скорость и т. п.

Экологические классификации помогают выявлять возможные в природе пути приспособления организмов к среде.

2.5. Активная и скрытая жизнь

Обмен веществ – одно из главнейших свойств жизни, определяющее тесную вещественно-энергетическую связь организмов со средой. Метаболизм проявляет сильную зависимость от условий существования. В природе мы наблюдаем два основных состояния жизни: активную жизнедеятельность и покой. При активной жизнедеятельности организмы питаются, растут, передвигаются, развиваются, размножаются, характеризуясь при этом интенсивным метаболизмом. Покой может быть разным по глубине и продолжительности, многие функции организма при этом ослабевают или не выполняются совсем, так как уровень обмена веществ падает под влиянием внешних и внутренних факторов.

В состоянии глубокого покоя, т. е. пониженного вещественно-энергетического обмена, организмы становятся менее зависимыми от среды, приобретают высокую степень устойчивости и способны переносить условия, которые не могли бы выдержать при активной жизнедеятельности. Эти два состояния чередуются в жизни многих видов, являясь адаптацией к местообитаниям с нестабильным климатом, резкими сезонными изменениями, что характерно для большей части планеты.

При глубоком подавлении обмена веществ организмы могут вообще не проявлять видимых признаков жизни. Вопрос о том, возможна ли полная остановка обмена веществ с последующим возвращением к активной жизнедеятельности, т. е. своего рода «воскрешение из мертвых», дискутировался в науке более двух столетий.

Впервые явление мнимой смерти было обнаружено в 1702 г. Антони ван Левенгуком – открывателем микроскопического мира живых существ. Наблюдаемые им «анималькули» (коловратки) при высыхании капли воды сморщивались, выглядели мертвыми и могли пребывать в таком состоянии длительное время (рис. 8). Помещенные вновь в воду, они набухали и переходили к активной жизни. Левенгук объяснил это явление тем, что оболочка «анималькулей», очевидно, «не позволяет ни малейшего испарения» и они остаются живыми в сухих условиях. Однако через несколько десятилетий естествоиспытатели уже спорили о возможности того, что «жизнь может быть полностью прекращена» и восстановлена вновь «через 20, 40, 100 лет или более».

В 70-х годах XVIII в. явление «воскрешения» после высыхания было обнаружено и подтверждено многочисленными опытами у ряда других мелких организмов – пшеничных угриц, свободноживущих нематод и тихоходок. Ж. Бюффон, повторив опыты Дж. Нидгема с угрицами, утверждал, что «эти организмы можно заставить сколько угодно раз подряд умирать и вновь оживать». Л. Спалланцани впервые обратил внимание на глубокий покой семян и спор растений, расценив его как сохранение их во времени.

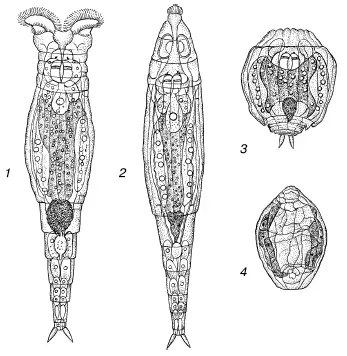

Рис. 8. Коловратка Philidina roseola на разных стадиях высыхания (по П. Ю. Шмидту, 1948):

1 – активная; 2 – начинающая сокращаться; 3 – полностью сократившаяся перед высыханием; 4 – в состоянии анабиоза

В середине XIX в. было убедительно установлено, что устойчивость сухих коловраток, тихоходок и нематод к высоким и низким температурам, недостатку или отсутствию кислорода возрастает пропорционально степени их обезвоживания. Однако оставался открытым вопрос, происходит ли при этом полное прерывание жизни или лишь ее глубокое угнетение. В 1878 г. Клод Бернал выдвинул понятие «скрытая жизнь», которую он характеризовал прекращением обмена веществ и «перерывом отношений между существом и средой».

Окончательно этот вопрос был решен лишь в первой трети XX столетия с развитием техники глубокого вакуумного обезвоживания. Опыты Г. Рама, П. Беккереля и других ученых показали возможность полной обратимой остановки жизни. В сухом состоянии, когда в клетках оставалось не более 2 % воды в химически связанном виде, такие организмы, как коловратки, тихоходки, мелкие нематоды, семена и споры растений, споры бактерий и грибов выдерживали пребывание в жидком кислороде (-218,4 °C), жидком водороде (-259,4 °C), жидком гелии (-269,0 °C), т. е. температуры, близкие к абсолютному нулю. При этом содержимое клеток затвердевает, отсутствует даже тепловое движение молекул, и всякий обмен веществ, естественно, прекращен. После помещения в нормальные условия эти организмы продолжают развитие. У некоторых видов остановка обмена веществ при сверхнизких температурах возможна и без высушивания, при условии замерзания воды не в кристаллическом, а в аморфном состоянии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: